Suche nach Nazi-Gold Suche nach Nazi-Gold: Schatzhatz in Schlesien

Halle (Saale) - Niederschlesien im Goldrausch: Seit in diesem Sommer die Story von einem verborgenen Goldzug der Nazis die Runde macht, gibt es zwischen Wroclaw (Breslau) und Walbrzych (Waldenburg) kein Halten mehr. Schatzsucher, Spekulanten, Schaulustige sind hier unterwegs, getrieben von der Hoffnung auf eine mögliche Sensation. Die Schatzhatz wurde losgetreten im August von einem Deutschen und einem Polen. Andreas Richter und Pjotr Koper wollen diesen Zug per Georadar unter der Erde nahe Walbrzych geortet haben. Am Kilometerstein 65 der Bahnstrecke zwischen den Städten Wroclaw und Jelenia Gora (Hirschberg). Der Beweis ist bis auf ein paar diffuse Fotos gänzlich offen.

Dabei: Neu ist die Legende vom Nazi-Goldzug nicht. Noch weniger die Kenntnis von den unterirdischen Anlagen. Dass die Nazis in den 40er Jahren in der Gegend unter dem Schloss Ksiaz (Fürstenstein) KZ-Häftlinge unter furchtbaren Bedingungen gezwungen haben, ein kilometerlanges Stollensystem zu graben, ist seit Langem gesichertes Wissen. Die Grabungen tief unter der Erde waren Teil eines geheimen Bauvorhabens mit dem Tarnnamen „Projekt Riese“ unter Leitung der berüchtigten NS-Organisation Todt.

Fluchtwege? Verstecke für geraubte Schätze? Wofür auch immer die Stollen und Gänge gedacht waren – ganz so geheim konnte dieses Geschehen in der Gegend offenbar doch nicht gehalten werden. Tadeusz Slowikowski jedenfalls, ehemaliger Bergmann, weit über 80, will schon nach dem Krieg von dem ominösen Zug am Kilometer 65 gehört haben, wie er dem Deutschlandfunk prompt nach den neuesten „Enthüllungen“ verriet. Dazu habe er Dokumente gesammelt, Zeugen gehört. Danach sei im Frühjahr 1945 ein gepanzerter Güterzug von Breslau aus Richtung Westen gefahren. Doch der sei nur zehn Kilometer weiter, in Walbrzych, niemals angekommen. Mysteriös genug. Aber genau wie die ganze Story bis heute nicht nachzuweisen. Der Zug ist verschwunden wie seine mögliche Ladung. Waffen? Raubkunst? Gold?

Wohlig-gruseliger Zweifel

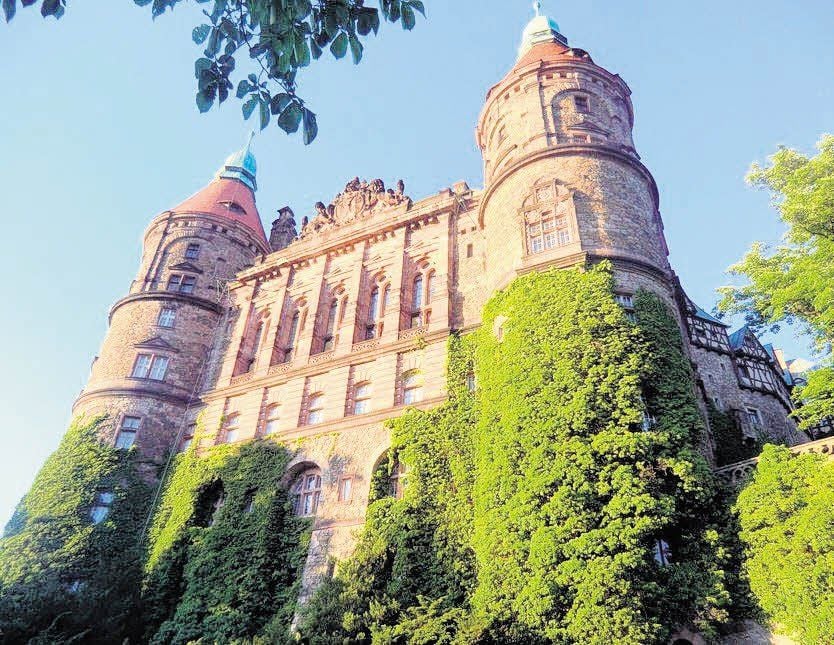

Hat man das Glück, Malgorzata Lebioda zu treffen, kann schon mal so etwas wie ein wohlig-gruseliger Zweifel aufkommen, ob die ganze Geschichte nicht doch einen realen Hintergrund haben könnte. Die lebhafte Sechzigerin, graublonde Locken, seriös graues Kostüm, führt Gäste durch Schloss Ksiaz. Das liegt nur einen Katzensprung von Walbrzych entfernt. Der gewaltige Bau ist eine der größten Schlossanlagen Europas. Über sieben Terrassen voller Rosen, verwunschener Brunnen und seltener Gewächse ragt der jahrhundertealte Sitz der Grafen und Fürsten von Hochberg über ein Tal, durch das sich das Flüsschen Pelecinca schlängelt. In der glanzvollen Residenz kehrten illustre Gäste ein, ob russische Zaren oder amerikanische Präsidenten. Bis der am Ende hochverschuldete Besitz, in dem samt Ländereien bis zu 9 000 Leute beschäftigt waren, 1939 an den Staat fiel und zwei Jahre später von den Nazis beschlagnahmt wurde.

Weitere Informationen lesen Sie auf Seite 2.

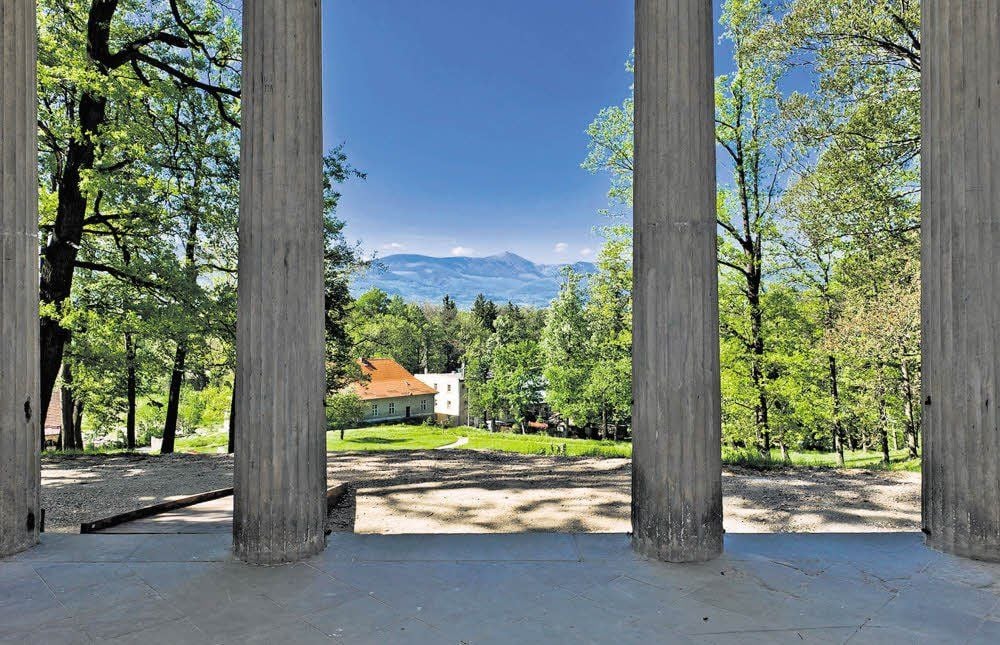

„Hier sollte das 20. Führerhauptquartier entstehen“, erklärt Frau Lebioda in charmant schlesischem Deutsch und zeigt uns als quasi in Stein gehauenen Beweis Säle und Räume, die geradezu gespenstisch bis auf den heutigen Tag die gestalterische Handschrift von Speer-Epigonen tragen und geradewegs aus der Nazi-Reichskanzlei stammen könnten. Von sämtlichen Räumen des einst so prachtvollen Renaissanceschlosses hatten die braunen Machthaber flugs die gesamte Inneneinrichtung samt aller Kunstschätze und Möbel rigoros entfernen und sie nach ihrem architektonischen Geschmack gestalten lassen. „Hier wollten die Nazis Versammlungen abhalten, Feste feiern“, erklärt die Kennerin der Schloss-Geschichte. Nur folgerichtig, dass hier auch für die TV-Serie „Geheimnisse des III. Reiches“ gedreht wurde. Hitler freilich sei selbst nie hier gewesen.

Charakter einer Fluchtburg

Auch nicht in den Katakomben, die uns Malgorzata Lebioda dann noch zeigt. Sie schließt dazu eine unscheinbare Stahltür auf, fast nicht sichtbar eingelassen in den Fels einer der Terrassen. Ausnahmsweise, denn eigentlich ist das, was uns dahinter erwartet, zumeist für Besucher verschlossen. Wir treten in einen Gang mit kaltem Licht. Ringsum alles Beton. Endlose Gänge, die irgendwo ins Dunkel führen. Doch, komisch: So weit unter dem Schlossbau, tief in der Erde befinden wir uns – und es ist kein bisschen feucht. Auch keineswegs so kalt wie zu erwarten. „Ja, richtig“, werden wir aufgeklärt, „das Entlüftungssystem ist ausgeklügelt und immer noch intakt. Ebenso wie alle anderen Einrichtungen, Fahrstuhl, Funkzentrale. Das könnte man sofort wieder benutzen“, sagt Malgorzata Lebioda, „wenn nicht nach dem Krieg die technischen Geräte entfernt worden wären. Gebaut haben das italienische Ingenieure. Die haben den Beton mit Vulkanasche vermischt. Deshalb bleibt er trocken.“

Der Fahrstuhlschacht führt bis hoch ins Schloss. Das ganze weitläufige Gangsystem trägt eindeutig den Charakter einer Fluchtburg. Zum Flüchten hätten die Nazis einer materiellen Basis bedurft, logisch. Geld, Gold, Kunstschätze wären zu horten gewesen. Ein plausibler Gedanke, der vielleicht doch zum Vorhandensein jenes imaginären Zuges führt?

Doris Stampowska ist hier geboren und kennt viele Geschichten über das Schloss, sogar eine über einen legendären Schatz. Die weißhaarige Dame vom Jahrgang 1935 treffen wir in einem der Restaurants, die heute neben Übernachtungsmöglichkeiten den Schlosskomplex zum touristischen Anziehungspunkt machen. Frau Stampowska hat noch die letzte Schlossherrin kennengelernt, wie sie in perfektem Deutsch erzählt: „Fürstin Daisy, die hat nach dem Rausschmiss aus dem Schloss in bitterer Armut gelebt. Die Leute aus dem Dorf haben sie unterstützt, bis sie starb.“ Berühmt sei ihr millionenteurer Perlenschmuck gewesen, der Legende nach irgendwo vergraben. „Manche Leute glauben heute noch, dass man die Perlen irgendwo findet“, lächelt die alte Dame. Und fügt hinzu, dass das eben wohl doch nur eine Schatz-Mär sei, wie es so viele gibt.

Mehr Informationen im Netz: www.ksiaz.walbrzych.pl