Kinderdorfmutter Kinderdorfmutter: Von Beruf Mama

Zerbst - Wie Weihnachten bei ihnen zu Hause ist? Katharina Hahns helle Augen strahlen noch ein wenig mehr als ohnehin schon. „Wunderschön“, sagt sie mit diesem schwärmerischen Unterton, der häufig in ihren Worten mitschwingt, wenn sie von ihrer Arbeit spricht. „Dann wird zusammen Polnisch gekocht - das ist bei uns Tradition, weil mein Vater aus Polen kam“, erzählt sie. „Überall in der Küche ist dann Mehl von den Piroggen. Und überall im Haus leuchten Lichter, es läuft Weihnachtsmusik, einfach schön.“

Vor allem aber ist das Haus in Zerbst/Anhalt dann voll. Was indes nichts Ungewöhnliches ist: Diese Familie ist schon an normalen Tagen zu zehnt. Mama, Papa und acht Kinder. Zwei eigene und sechs weitere, zwischen zwei und 16 Jahren. Denn Katharina Hahn entschied sich vor rund sieben Jahren für eine besondere berufliche Tätigkeit, die zwangsläufig viele Kinder mit sich bringt. Die 37-Jährige ist Kinderdorfmutter, so wie es schon früh ihr Traum war. „Ich möchte den Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen“, sagt die gelernte Heilerziehungspflegerin. Und fügt voller Überzeugung an: „Mein Beruf ist meine Berufung. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden.“ Was ihr Familie bedeutet? „Glück, Liebe, Erfüllung.“

Sehr anspruchsvolle Arbeit

Wahrscheinlich muss man genau so brennen für diesen 24-Stunden-Job wie Katharina Hahn. So leben wollen. Und dazu noch die eigene Familie von diesem Lebensmodell überzeugen. Was bei der Zerbsterin, die aus einem Dorf bei Zörbig (Anhalt-Bitterfeld) stammt, kein Problem war. Ihr Lebenspartner war damit einverstanden. Das lag vielleicht auch mit daran, dass er zwar selbst als Verkaufsberater im Außendienst arbeitet, aber mit dem Bereich vertraut ist: „Seine Eltern haben in der Jugendhilfe gearbeitet“, sagt Katharina Hahn. Und: Die nun achtfachen Omas und Opas „wollten uns unterstützen“.

Die Kinderdorf-Idee entstand nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Deutschland. Dabei ging und geht es darum, dass Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld aufwachsen.

Waisenkinder spielen dabei heute hierzulande kaum eine Rolle. Vielmehr sind es laut dem sachsen-anhaltischen Landesjugendamt beim Landesverwaltungsamt oft Kinder mit schwieriger Vorgeschichte, Verhaltensauffälligkeiten oder deren Erziehungspersonen überfordert sind.

Von den Kinderdorfeltern muss ein Elternteil eine pädagogische Ausbildung haben. So können die Kinder „in einem kleinen Rahmen geschützt und mit guter fachlicher Begleitung aufwachsen“, heißt es beim Landesjugendamt.

„In den Kinderdorfhäusern sind die Beziehungen so nah wie in einer Pflegefamilie und so professionell wie in der Heimerziehung“, sagt Dagmar Hellfritsch vom Albert-Schweitzer-Familienwerk in Sachsen-Anhalt, Träger von derzeit drei dezentralen Kinderdorfhäusern mit 19 Kindern.

Laut Landesjugendamt bestehen in Sachsen-Anhalt 25 Kinderdorfhäuser in unterschiedlicher Trägerschaft, in denen etwa 150 Kinder betreut werden. Zum Vergleich: Es gebe zirka 2 300 Pflegekinder im Land und 3 200 Heimkinder. Das jeweilige Jugendamt entscheide, ob die Unterbringung im Kinderdorfhaus die geeignete Hilfeform ist und trägt die Kosten. Zudem ist es regelmäßig vor Ort. (ast)

Doch offensichtlich können es sich immer weniger Menschen vorstellen, als Kinderdorfeltern zu arbeiten. Beim sachsen-anhaltischen Albert-Schweitzer-Familienwerk, bei dem Katharina Hahn angestellt ist, gab es noch vor gut zehn Jahren zwölf Kinderdorfhäuser. Heute sind es drei, plus eine Wohngruppe. „Kinder gibt es genug, die solch eine längerfristige Unterstützung gebrauchen könnten.

Im Moment sind wir aber voll belegt“, berichtet Kinderdorfleiterin Dagmar Hellfritsch. Sie ist Ansprechpartnerin für die Kinderdorfeltern und auch für potentielle Bewerber. Doch: „Es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die trauen sich heute viele offenbar nicht mehr zu.“ Vielleicht entscheiden sich auch deshalb wenige dafür, weil man sich auf längere Zeit festlegt. Immerhin: „Wenn wir Kinder aufnehmen, ist das wie ein Versprechen.“ Ein Kinderdorfhaus soll für jene, die absehbar über längere Zeit nicht zurück zu ihrer leiblichen Familie können, „ein sicherer Ort sein, an dem sie groß werden können“, sagt Dagmar Hellfritsch.

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk des Landes im Netz:www.albert-schweitzer-sachsen-anhalt.de

Der fünfjährige Paul (Namen der Kinder geändert) ist erst seit rund zwei Wochen im Kinderdorfhaus Zerbst. „Er hat sich schon gut eingelebt und versteht sich besonders gut mit unserem Sechsjährigen“, erzählt Katharina Hahn. Drei Erzieherinnen unterstützen die Eltern, manche der Pflegekinder benötigen eine gewisse Zeit in Einzelbetreuung. Auch eine Hauswirtschaftshilfe ist regelmäßig vor Ort in dem Haus, das dem Familienwerk gehört. Die Eltern zahlen einen Mietanteil.

Keine strenge Mutter

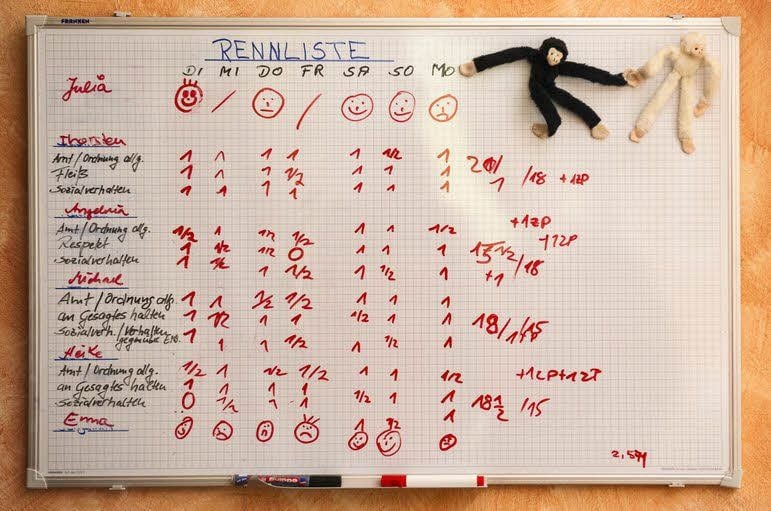

Jedes Kind hat hier sein eigenes Zimmer. Im Keller steht eine Billardplatte, im Garten ein großes Trampolin. Treffpunkt ist aber der lange Tisch im Esszimmer, an dem zwölf Leute Platz haben. An der Wand hängt die sogenannte Rennliste. „Die Kinder rennen gewissermaßen um die Wette: Wer in der Woche die meisten Punkte sammelt, kriegt eine Belohnung“, erklärt die Kinderdorfmutter, die gern Motorrad fährt - wenn sie mal dazu kommt. Punkte gibt es für gutes Benehmen und bei ordentlicher Erledigung der Aufgaben, vom Tischdienst bis zum Gassigehen mit Familienhund Xanthy.

Gerade in einer so großen Familie müsse es klare Regeln geben, sagt Katharina Hahn: „Ich vergleiche das immer mit einem Drahtseil. An solch einem Seil mit Regeln können sich die Kinder entlang hangeln. Doch wenn man es lockert, können sie herunterfallen.“ Eine strenge Mutter sei sie aber nicht, eher die gutmütige.

Ihre leibliche Tochter war fünf, als innerhalb von wenigen Wochen sechs Pflegekinder in die Familie kamen. „Sie fand das damals aufregend und toll.“ Inzwischen ist sie bald 13 und sieht Vor- und Nachteile in dem besonderen Lebensmodell ihrer Familie, erzählt Katharina Hahn. „Wenn sie lernen möchte, ist es ihr manchmal zu laut im Haus. Dafür ist immer jemand da - sie hat auch ein intensives Verhältnis zu den Erzieherinnen.“ Ihr leiblicher Sohn, zwei Jahre alt, kennt es indes nicht anders.

Gibt es Unterschiede zwischen den eigenen und den Pflegekindern? „Natürlich“, sagt die Mutter. Das fängt beim Geld für die Kleidung an. Während das für die eigenen Kinder aus der Privatkasse stammt, beschränkt es sich bei den anderen auf das Bekleidungsgeld vom Amt. Oder der Urlaub: Einmal im Jahr geht es für die gesamte Familie in die Ferien - „dieses Jahr waren wir in einem Ferienpark in Sachsen“. Für Reisen in weiter entfernte Gegenden mit allen Kindern seien sie auf Spenden angewiesen. Einmal im Jahr wird aber auch zu viert der planmäßige Urlaub gemacht. Dann besuchen die Pflegekinder ein Ferienlager. Neben dem Urlaub stehen der Kinderdorfmutter regelmäßig freie Tage zu.

Wenn Kinder das Haus verlassen

In einem Kinderdorfhaus ist kein Tag wie der andere. Und natürlich hat auch die Familie in Zerbst schon schwierige Zeiten erlebt, Rückschläge, Enttäuschungen. Eines der aufgenommenen Kinder wandte sich in der Pubertät ab und wollte die Hilfe nicht mehr annehmen. Die Jugendliche wohnt nicht mehr bei ihnen. „Wir haben viel versucht, aber es ging nicht mehr“, sagt Katharina Hahn. Inzwischen habe sich das Verhältnis wieder entspannt - „sie ruft noch immer an und sagt ,Mama’ zu mir“.

Doch es kann auch anders laufen. Gerade hat der 16-jährige Philipp das Haus in Absprache mit Familie und Ämtern verlassen, in die sogenannte Verselbstständigung. Das bedeutet, dass er - noch unter Aufsicht - erprobt, wie es ist, allein für sich zu kochen, zu waschen, mit dem Geld zu haushalten. Denn er möchte nächstes Jahr eine Ausbildung machen, die nicht in der Nähe von Zerbst liegt. „Er ist noch mehrmals in der Woche bei uns und fühlt sich zugehörig zur Familie“, erzählt die Mutter lächelnd. „Wenn er mal drei Tage nicht da ist, werde ich unruhig.“ So ist das eben, wenn die Kinder das Haus verlassen. Philipp war sieben Jahre bei der Familie.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass die Kontakte auch später erhalten bleiben“, sagt Katharina Hahn. Und: „Ich würde sehr gern viele ,Pflegeenkel’ haben.“ (mz)