Ein Hauch Frühling im Herbst Ein Hauch Frühling im Herbst: Als die Stasi plötzlich Reformen empfahl - Rückblick auf September 1989 in der DDR

Halle (Saale) - Wie wäre es zum Beispiel mit einer Zeitung, in der alles das stünde, was sonst nirgendwo in irgendeinem offiziell erscheinenden DDR-Presseorgan Erwähnung finden darf? Ein Blatt, so empfahl die Staatssicherheit, das ganz legal erscheinen sollte, mit einer richtigen Redaktion und Autoren, die - im Rahmen der Gesetze selbstverständlich - Kritik an allen Schwächen und Fehlern üben könnten, die es, ja, auch in der DDR schließlich immer noch gebe?

Sogar ganz konkrete Ideen hatten die Verfasser des Papiers des MfS, das im September vor 30 Jahren Möglichkeiten ausloten sollte, ein wenig Druck aus dem vor Unzufriedenheit fast schon berstenden Kessel der Arbeiter- und Bauernrepublik zu nehmen. Die noch namenlose Zeitung könne beispielsweise bei der Akademie der Wissenschaften angebunden werden, womit auch gleich erwiesen wäre, dass sie wirklich unabhängig agiere.

So brisant hielt die Stasi die Lage im zweiten Halbjahr 1989

Ein Plan, der nie umgesetzt wurde. Doch er verrät, für wie brisant gerade das Ministerium für Staatssicherheit die Lage im zweiten Halbjahr 1989 hielt: Alle Versuche, die vor allem seit den Wahlen im März beständig anwachsende Welle an Kritik, an Protesten und Ausreiseanträgen zu brechen oder wenigstens einzudämmen, hatten versagt.

Die bereits früher federführend vom MfS angeschobene Maßnahme, „Kräfte des politischen Untergrunds und Nichtwähler“ (MfS) im Rahmen der „Symbol ’89“ genannten Vorbereitung der Wahlen im März zu isolieren und die gefährlichsten „Träger der politisch-ideologischen Diversion“ kurzerhand in den Westen ausreisen zu lassen, war wirkungslos verpufft. Statt die „Klassenfeinde“ wie geplant „zu disziplinieren“ und den „Differenzierungsprozess unter den Antragstellern auf Ausreise zu forcieren“, waren Wahlfälschungen durch Bürgerrechtler erstmals unwiderlegbar nachgewiesen worden.

Nun sollte, beschloss das Politbüro der SED, ein „Verband der Freidenker“, so hieß es offiziell, „eine weitere Möglichkeit schaffen, solche Fragen wie die nach dem Sinn des Lebens, des Menschenbildes im Sozialismus, seinen Werten und Idealen, der Friedenssicherung und der Lösung anderer globaler Menschheitsprobleme ohne jede Enge in vielfältigen Formen zu diskutieren“.

Umdenken bei den führenden Genossen

Die Freidenker-Bewegung hatte Anfang des Jahrhunderts auch Wurzeln in der deutschen Arbeiterbewegung geschlagen, so war mit Wilhelm Liebknecht einer der Gründerväter der SPD zugleich einer der führenden Köpfe des Deutschen Freidenkerbundes gewesen. Die SED hatte allerdings alle Versuche, die von den Nazis mit dem Vorwurf der „Gottlosenpropaganda“ verbotene Organisation in der DDR wiederzugründen, mit dem Hinweis abgebügelt, dass die Einheitspartei selbst das Erbe der proletarischen und marxistischen Freidenker angetreten habe und fortführe.

Die wachsende Unruhe im Land befördert bei den führenden Genossen ein Umdenken, das langsam geht und von außen kaum zu bemerken ist. Wilfried Poßner, damals Chef der Pionierorganisation, erinnerte sich in einem Gespräch mit der MZ an die letzten Tage der alten DDR als Phase der dröhnenden Ratlosigkeit, während die Alarmsignale einfach ignoriert wurden, weil niemand wusste, wie man auf sie hätte reagieren sollen.

„Wir hatten zum Beispiel eine Untersuchung zu Stimmungen und Meinungen unter der Jugend in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse ernüchternd ausfielen“, sagte Poßner, der mit einer Gruppe jüngerer Funktionäre immerhin Reformideen hatte. „Auch wenn sie aus heutiger Sicht nicht ausreichend gewesen wären.“ Jeder Versuch aber, nach oben aktiv zu werden oder auch nur Antworten auf drängende Fragen zu erhalten, endet bestenfalls in lautem Beschweigen, schlimmstenfalls mit dem Vorwurf, die Sache zu verraten. „Wir wurden behandelt wie Abweichler“.

Fast alle Gründer waren SED-Mitglieder

Der unbeholfene Versuch, den DDR-Bürgern mit dem Freidenker-Verein die Illusion zu verschaffen, es gebe eine Bereitschaft der SED, zumindest unter staatlicher Aufsicht und strenger Kontrolle mehr Freiheiten zu gewähren, brachte keinen Erfolg. Schon die mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten, die die Gründung vollzogen, enttarnten das Unternehmen als durchsichtiges Propaganda-Manöver.

Fast alle Gründer waren SED-Mitglieder, alle als Professoren und hochrangige Universitätsmitarbeiter Nomenklaturkader des SED-Staates und auch das offiziell verkündete Verbandsziel, „die wissenschaftliche, dialektisch-materialistische Weltanschauung unter der Bevölkerung zu verbreiten“, roch mehr als streng nach der Absicht, „das sich in den Kirchen sammelnde Protestpotential zu zügeln, indem eine scheinbar unverfängliche organisatorische Alternative für Andersdenkende auftritt“, wie Andreas Fincke von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen später analysiert hat.

Es sind Tage, die geprägt sind von einem Machtvakuum an der Partei- und Staatsspitze, weil SED-Generalsekretär Erich Honecker erkrankt ist und sein Vertreter Günter Mittag keine Entscheidungen treffen will oder darf. Als Wilfried Poßner sich an die Gespräche erinnerte, die er zu dieser Zeit mit anderen FDJ-Funktionären führte, nicht laut, sondern vorsichtig und leise hinter verschlossenen Türen, dann fiel ihm ein Dauerthema ein: „Haben die da oben die Situation noch in der Hand? Wissen sie, was sie tun? Was los ist? Sind ihre Rezepte der Abschottung und der harten Hand noch die richtigen?“

„Ich halte es für eine der größten Kulturleistungen, dass diese Geschichte friedlich abgelaufen ist“

Selbst in seinen Kreisen - Poßner war immerhin Mitglied des Zentralkomitees der SED und er saß in der Jugendkommission des Politbüros - habe niemand gewusst, ob geschossen werden würde. „Es gab die Sichtweise, dass hier die Konterrevolution marschiert, unterstützt von Wankelmütigen in den eigenen Reihen.“ Vertreter dieser Ansicht hätten, so die Überzeugung von Poßner, „mit Sicherheit überlegt, ob es nicht besser ist, die Lage zuzuspitzen“. Den Hardlinern habe eine Lösung wie auf dem chinesischen Tian’anmen-Platz vorgeschwebt. „Ich halte es für eine der größten Kulturleistungen, dass diese Geschichte friedlich abgelaufen ist“, so Wilfried Poßner.

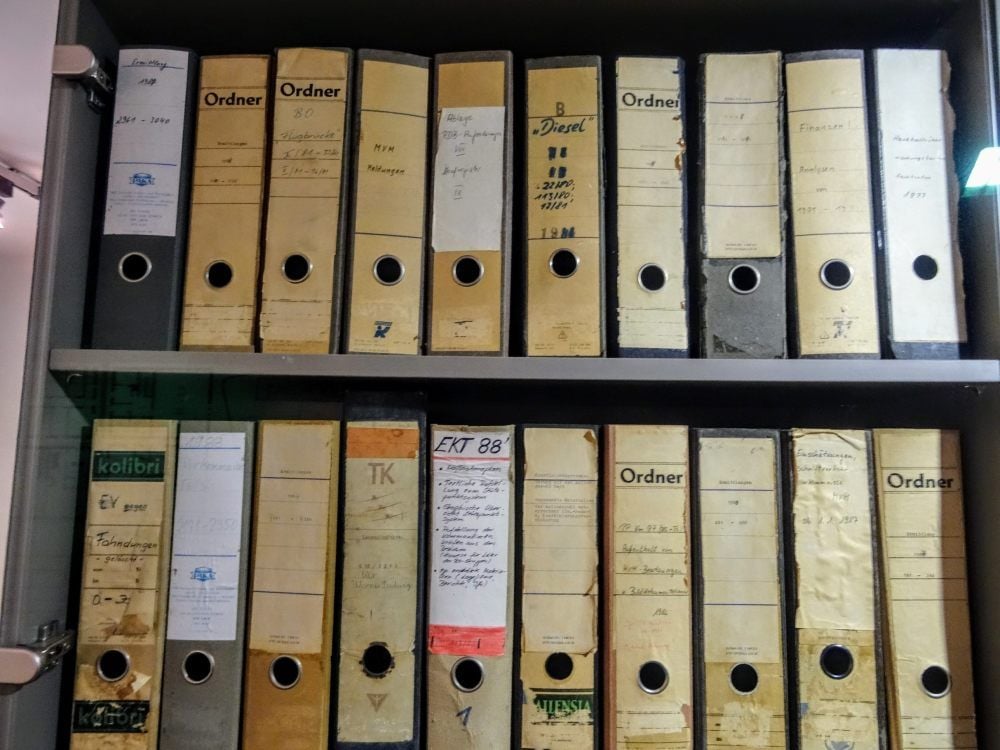

Der Zusammenbruch vollzieht sich wie in Zeitlupe, während das MfS penibel Statistik über die unentwegt näherkommenden Einschläge führt. Die Wochenberichte der Stasi klagen ab Anfang August über einen „Zulauf von Erpressern in der Botschaft der BRD in Budapest“, für den nicht die Lage in der DDR, sondern „inspirierende Veröffentlichungen westlicher Medien über den Abbau von Grenzsicherungsanlagen an der Staatsgrenze der UVR zu Österreich“ verantwortlich gemacht werden.

Das Brudervolk zu einer Rückkehr zum normalen Grenzregime zu überreden, gelingt den nach Budapest entsandten DDR-Vertretern nicht mehr. Sie erreichen aber, dass ertappte fluchtwillige Ostdeutsche einen Stempel in ihren Personalausweis gedrückt bekommen, der sie für ein Jahr zur unerwünschten Person erklärt und DDR-Grenzern erlaubt, sie bei ihrer Rückkehr als Republikflüchtlinge zu identifizieren. Auf unerlaubtes Verlassen der DDR stehen bis zu zwei Jahren Gefängnis. Als diese Praxis bei den in Ungarn festsitzenden DDR-Urlaubern, deren erster Fluchtversuch gescheitert ist, bekannt wird, ist für die meisten von ihnen klar, dass es nun gar keine Rückkehr in die DDR mehr geben kann. (mz)