DDR-Läden für D-Mark und Dollar DDR-Läden für D-Mark und Dollar: Die weite Welt im Intershop

Halle (Saale) - Ein beliebter DDR-Witz lautete: "Wo ein Genosse ist, da ist die Partei. Wo 20 Genossen sind, da ist der Intershop." Eigentliche Zielgruppe der Läden sind jedoch anfangs nicht Einheimische, sondern Besucher aus dem Westen. Der erste Kiosk wird am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin betrieben. Hier befindet sich der nur für Westler zugängliche S-Bahnsteig B. An dem neuen, kleinen Verkaufsstand besorgen sie sich preiswert Zigaretten.

Um in größerem Umfang Zugriff auf frei konvertierbare Währungen wie D-Mark und US-Dollar zu erhalten, werden bald an Grenzübergängen, Flug- und Fährhäfen sowie an den innerdeutschen Transitstrecken weitere Intershops eingerichtet. Reisende aus dem "kapitalistischen Ausland" können hier gegen Westwährung zollfreie Waren kaufen. Das anfangs eingeschränkte Angebot von Reiseproviant, Alkohol und Zigaretten westlicher Herkunft wird zügig erweitert, das Sortiment reicht von Nahrungsmitteln über Kleidung, Spielwaren, Schmuck bis zu Kosmetika, Tonträgern und technischen Geräten. Die Verkaufspreise für diese Waren liegen deutlich unter dem Preisniveau in der Bundesrepublik Deutschland oder in Westberlin.

Mit der Eröffnung der ersten Interhotels Mitte der 60er Jahre, in denen bevorzugt Gäste aus dem NSW (Nicht-Sozialistischen Wirtschaftsgebiet, DDR-Abkürzung für westliches Ausland) beherbergt werden, gibt es im sogenannten Zimmerservice gegen Westgeld Intershop-Ware. Vor allem nach dem Transitabkommen von 1971 nimmt der Besucherstrom aus dem Westen sprunghaft zu und die Umsätze steigen, allein im Jahr 1973 auf 277 Millionen D-Mark. Den Einkauf und Vertrieb für die Intershops organisiert die "Forum"-Außenhandelsgesellschaft m.b.H., sie gehört zum Bereich Kommerzielle Koordinierung und ist somit Teil der Devisenbeschaffung im Imperium des jetzt verstorbenen Alexander Schalck-Golodkowskis, Oberst im Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Der Nachrichtendienst observiert regelmäßig die Intershops, oftmals werden Überwachungskameras eingesetzt und in den Filialen arbeiten auch Stasi-Mitarbeiter als Verkäuferinnen und Verkäufer. Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen kommt es zu zahlreichen Diebstählen und Einbrüchen, in seltenen Fällen sogar zu bewaffneten Überfällen. Häufig gehören auch Filialleiter und Angestellte zur Tätergruppe, bei der Aufklärung ist neben der Polizei auch immer das MfS beteiligt. Seit den 80er Jahren wird ein Teil des Lohns in Westgeld ausgezahlt.

Ein ungewollter Nebeneffekt der Intershops ist der - wenn auch begrenzte - Einblick in das Warenangebot des Westens. Der normale DDR-Bürger kann plötzlich Vergleiche mit dem eigenen Angebot in seinem Konsum oder HO-Laden vor Ort anstellen. Von Levis-Jeans und Jacobs-Kaffee können die meisten nur träumen, denn der Besitz von Westgeld ist zunächst verboten, Intershops sind Tabuzonen. Das ändert sich erst durch einen Erlass des DDR-Ministerrats vom Februar 1974. Bis auf die "Transitshops" an Autobahnraststätten dürfen Ostdeutsche nun auch in die bunte Welt der Westwaren eintauchen. Etwas kaufen können sie allerdings nur, wenn sie über Valuta verfügen, das bedeutet, entweder man hat Verwandte oder Freunde im Westen oder "gute" Kontakte zu hohen Parteifunktionären.

"Der Osten roch einfach nicht besonders gut", erinnert sich Uwe Hassbecker, Mitglied der Ost-Rockgruppe "Silly", "dann sind wir da rein, und da war nur noch die große weite Welt." Hartnäckig hält sich bis heute das Gerücht, die Bediensteten der Intershops hätten vor Öffnung der Verkaufsstellen mit Hilfe eines Sprays einen speziellen Duft erzeugt. Besucher aus dem Westen bemerkten solch außergewöhnliche Wohlgerüche in Intershops nicht.

Nachdem der Besitz von Westgeld legalisiert ist, existiert de facto eine Schattenwährung, Westprodukte werden zu Statussymbolen. Der Unmut im Einheitssozialismus über eine Zweiklassengesellschaft wächst, Bürger ohne Zugang zu harten Devisen beschweren sich. Selbst in einem internen MfS-Papier wird festgestellt, "dass der linientreue Werktätige ohne Westkontakte das Nachsehen hat, wogegen weniger bewusste und negative Elemente Vorzugswaren im Intershop erhalten". Selbstständige Handwerker geben Dienstleistungen und rare Ersatzteile nur noch gegen Westmark ab. In Zeitungsannoncen werden hochwertige Güter einzig gegen "blaue Fliesen" (Umschreibung für 100-D-Mark-Scheine) verkauft.

Was SED-Generalsekretär Erich Honecker über die Intershops sagte und wie viele Filialen es gab, lesen Sie auf der nächsten Seite.

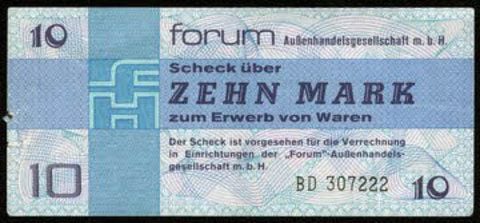

Im September 1977 nimmt SED-Chef Erich Honecker zu den Intershops im DDR-Fernsehen Stellung: "Diese Läden sind selbstverständlich kein ständiger Begleiter des Sozialismus. Wir können aber nicht an der Tatsache vorbeigehen, dass besonders der große Besucherstrom viel mehr Devisen unter die Leute bringt, als dies früher der Fall war." Aber der große Bruder Sowjetunion verlangt, dass die Zweitwährung D-Mark aus dem öffentlichen Leben in Ostdeutschland wieder verschwindet. Deshalb werden ab dem 16. April 1979 "Forumschecks" ausgegeben, vor einem Einkauf im Intershop müssen DDR-Bürger ihr Westgeld bei der Staatsbank gegen diese Schecks umtauschen.

Daneben bieten sie den Regierenden den Vorteil, eingeführte Devisen möglichst schnell abzuschöpfen. Und mit dem quasi zinslosen Darlehen - weil nicht alle Schecks sofort eingelöst werden - springt noch ein Zusatzprofit heraus, ein Rücktausch ist ausgeschlossen. Die neuen Gutscheine ähneln dem Spielgeld beim Monopoly, die Stückelung reicht von 50 Pfennig bis 500 Mark, wobei die 500er gar nicht in Umlauf kommen. Die Neuregelung wird aber nicht konsequent verfolgt, schließlich ist die Einnahme von Devisen wichtiger als die Erfüllung des Umtauschzwangs. Käufer aus dem Westen zahlen weiterhin in bar.

Gleichzeitig mit den ersten Intershops eröffneten "Exquisit"-Läden für hochwertige und importierte Mode. Für das Gros der Bevölkerung blieb sie unerschwinglich. Ab 1976 gab es im "Delikat" auch Nahrungs- und Genussmittel aus dem Westen. In beiden Ketten konnte mit DDR-Mark bezahlt werden, die Preise waren jedoch extrem überteuert.

Bis Ende der 80er Jahre bestand das Intershop-Netz aus 380 Filialen, das Geschäft boomte, der Jahresumsatz ging in die Milliarden. Mit dem Fall der Mauer zog über Nacht der Intershop in jede Kaufhalle ein, zusammen mit dem Staat wurden auch alle Intershops abgewickelt. (mz)