Defekte Stoßdämpfer Defekte Stoßdämpfer : Plötzlich Ärger mit der Bandscheibe - Was ist zu tun?

Halle (Saale) - Die Schmerzen, die Jürgen Kansy empfindet, sind ungewöhnlich stark. Zwar leidet er nicht zum ersten Mal unter Problemen mit Rücken und Wirbelsäule. Aber so heftig hat es ihn noch nie erwischt. Bis ins rechte Bein strahlt der Schmerz aus. Der 66-jährige Hallenser hält das zunächst für eine Spätfolge seines Motorradunfalls im Oktober des vergangenen Jahres. Damals ist er mit seiner Maschine auf die rechte Seite gekippt und musste an der Schulter operiert werden. Ist nun auch das Bein betroffen?

Sein Hausarzt erkennt: Hinter Jürgen Kansys Schmerzen steckt etwas Anderes. Er überweist ihn zum Orthopäden. Der denkt angesichts der Probleme mit dem Bein sofort an einen Bandscheibenvorfall, veranlasst eine Untersuchung in der „Röhre“. Diese Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigt kurz darauf seine Diagnose.

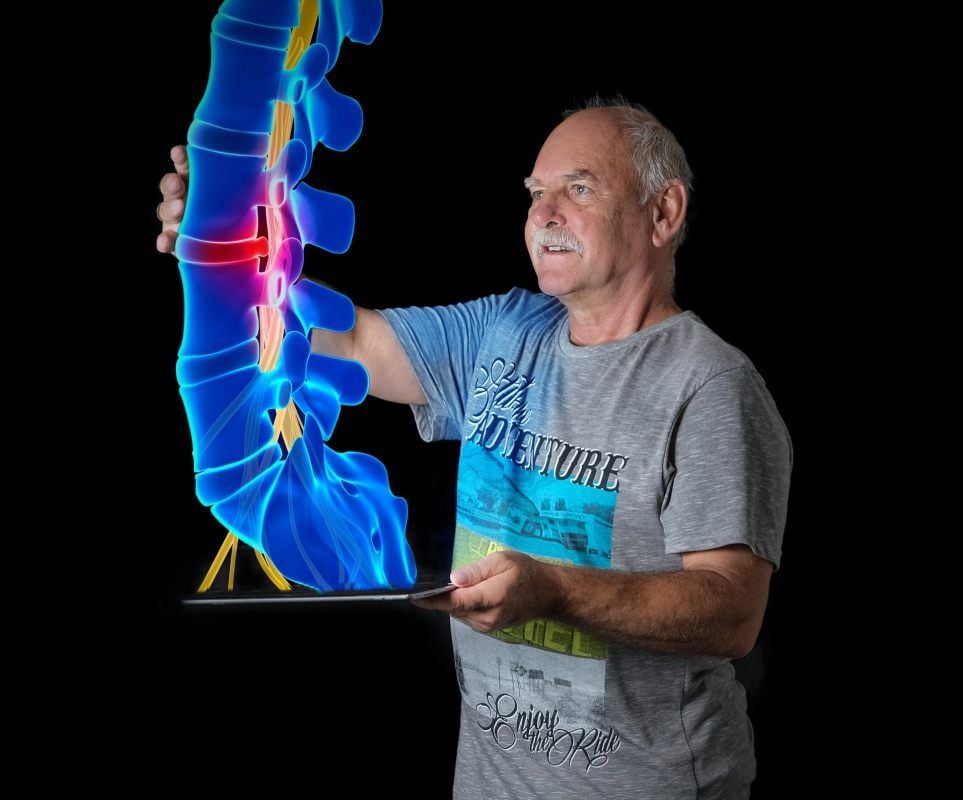

23 Bandscheiben hat der Mensch. Sie liegen zwischen den 24 Wirbelkörpern des beweglichen Teils der Wirbelsäule. „Bandscheiben bestehen aus einem gallertartigen Kern. Umschlossen werden sie von einem Faserring“, erklärt Dr. Sabine Schmitt, Chefärztin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Halle-Dölau. Häufig werden sie mit Stoßdämpfern verglichen. Und wie beim Auto verschleißen sie. „Der Faserring verliert mit der Zeit an Stabilität“, sagt die Medizinerin. Er kann reißen.

Bandscheibenvorfall: Etwa 180.000 Betroffene in Deutschland pro Jahr

Der Gallertkern tritt dann aus, drückt auf die Nervenbahnen, die die Extremitäten versorgen. „Das verursacht Schmerzen, Taubheitsgefühle und im schlimmsten Fall eine Lähmung“, sagt Chefärztin Schmitt. „Passiert es im Bereich der Halswirbelsäule, sind die Arme betroffen, passiert es im Bereich der Lendenwirbelsäule, sind es die Beine“, fügt die Medizinerin hinzu. Meistens verlagere sich das Ganze auf eine Seite. Etwa 180.000 Menschen sind in Deutschland jährlich betroffen.

Auslöser eines Bandscheibenvorfalls können ruckartige Bewegungen, das Anheben schwerer Gegenstände oder einfach Haltungsschäden sein. „Manchmal reicht eine blöde Bewegung“, betont die Ärztin. Und wie bei vielen Krankheiten spiele auch das Körpergewicht eine Rolle. Wer zu viele Pfunde mit sich herumträgt, der müsse mit einem höheren Verschleiß der Wirbelsäule rechnen. „Die wenigsten unserer Patienten mit einem Bandscheibenvorfall sind sehr schlank“, sagt Sabine Schmitt.

Die Rückenschmerzen wieder loswerden, aber wie?

Und ihre Erfahrung besagt, dass eine relativ einfache Therapieempfehlung, nämlich ein paar Kilogramm abzuspecken, meist nicht gern gehört wird. „Es kommt selten vor, dass Patienten bewusst aus Gesundheitsgründen abnehmen“, sagt sie. Ein wenig hat sie aber auch Verständnis für diese Menschen. „Wer nicht mehr sehr mobil ist, weil ihn Rückenschmerzen plagen, der ist körperlicher Bewegung verständlicherweise abgeneigt“, meint sie. Er stecke gewissermaßen in einem Teufelskreis.

Jürgen Kansy kann sich nicht so recht erklären, wie es zu seinem Bandscheibenvorfall gekommen ist. Er weiß nur: Es muss etwas geschehen. Er hat nämlich Pläne. Der Hallenser ist seit Jahren ein begeisterter Line-Dancer. Das ist Formationstanz. Mehrere Tänzer führen die Tanzschritte in einer Reihe synchron aus. Nun will er mit Partnerin und Freunden zu einer Line-Dance-Reise in die Vereinigen Staaten aufbrechen. Darauf freut er sich seit langem. Und deshalb will er die Schmerzen loswerden.

Doch wie? Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten: Operation oder konservative Therapie. Eine Operation schließt Jürgen Kansy für sich aus. Er will nicht schon wieder unters Messer. Und das ist auch gar nicht nötig. „Wenn der Patient ausschließlich Schmerzen und keine Lähmungserscheinungen hat, dann ist immer zuerst ein konservatives Programm mit Schmerzmitteln, Physiotherapie und Injektionsbehandlung angezeigt“, betont Sabine Schmitt.

Nerv drückt auf Bandscheibe: Operation ist letztes Mittel

Lähmungserscheinungen seien allerdings als Notfall einzustufen, bei dem operiert werden müsse. Wenn zum Beispiel ein Fuß nicht mehr bewegt werden könne, wenn die Oberschenkelmuskulatur ausfalle oder die Blasen- und Mastdarmfunktion beeinträchtigt ist, müsse sogar sehr schnell, und zwar innerhalb von sechs Stunden, gehandelt werden. Denn je länger die Bandscheibe auf den Nerv drückt, desto länger brauche dieser, um sich zu erholen.

Ansonsten sei die Operation das letzte Mittel. „Erst wenn die konservative Therapie ausgereizt ist und scheitert, dann kommt eine OP in Frage“, sagt die Ärztin. Denn die berge neben den normalen Risiken wie Infektionen, Thrombosen oder Blutungen weitere. „Wir operieren an nervalen Strukturen. Da kann es auch passieren, dass ein Nerv verletzt wird“, erklärt Sabine Schmitt. Das komme zwar sehr selten vor, sei aber nicht gänzlich auszuschließen. „Außerdem entstehen Narben, die später genauso wie zunächst die Bandscheibe auf den Nerv drücken und ähnliche Beschwerden wie der Vorfall verursachen kann“, fügt sie hinzu.

Fachgesellschaften gehen davon aus, dass 90 Prozent aller Patienten mit einem Bandscheibenvorfall ohne OP auskommen. So wie Jürgen Kansy. Er unterzieht sich im Krankenhaus Martha Maria einer Injektionsbehandlung. Das heißt, es werden Medikamente zielgenau an die betroffene Stelle gespritzt. „Das sind zum Teil lokale Betäubungsmittel und entzündungshemmende Medikamente wie Cortison“, erklärt die Ärztin. Neben der örtlichen Betäubung sorgten sie dafür, dass die Schwellung des gereizten Nerves zurückgehe.

Unter Röntgenkontrolle

Damit die Spritze nicht ihr Ziel verfehlt, wird sie in vielen Fällen unter Röntgenkontrolle verabreicht. Und unter sterilsten Bedingungen. Nach der Prozedur wird dann der Kreislauf der Patienten per Monitor überwacht. Sechs Stunden lang dürfen sie nicht aufstehen, denn die Mittel wirken wie eine Teilnarkose. Die Extremitäten sind taub. Sensibilität und Motorik sind weg. Das alles klingt nach sechs Stunden ab. Solange ist Vorsicht angesagt.

Unvorstellbar, dass das alles unter ambulanten Bedingungen zu realisieren ist. Deshalb bieten viele niedergelassene Orthopäden diese Therapie gar nicht an. Vor diesem Hintergrund kann es Sabine Schmitt nicht verstehen, dass die Krankenkassen die stationäre Aufnahme dieser Patienten regelmäßig monieren und sich weigern, dafür zu zahlen. Bei fast jedem konservativen Patienten müsse eine Stellungnahme an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, die die Abrechnungen prüft, verfasst werden, was sehr mühsam sei.

„Nach der Behandlung“, so sagt Sabine Schmitt, „geht es den Patienten in der Regel besser.“ Auch wenn sie die Klinik verlassen haben - der Aufenthalt dauert fünf bis sieben Tage - werden sie weiter betreut. „Wir prüfen, wie lange die Wirkung der Spritzen anhält und ob sich weitere Verbesserungen einstellen. Die Therapie hört ja mit der Entlassung nicht auf“, sagt sie.

Es werde Krankengymnastik empfohlen, gegebenenfalls müssten Medikamente eingenommen werden. Da gebe es viele Möglichkeiten. Dabei ist die sportliche Betätigung nicht zu vergessen. Schwimmen und Radfahren empfiehlt die Ärztin. Dabei werde das Skelett nicht durch das eigene Gewicht belastet. Von sogenannten Stop-and-Go-Sportarten wie Tennis oder Fußball rät sie allerdings ab.

Jürgen Kansy hält sich mit Line-Dance beweglich. Er hat die Injektionstherapie übrigens nicht bereut. „Schon die erste Spritze hat eine Besserung gebracht“, erzählt der Rentner. Und macht sich in diesen Tagen auf zu seiner lange ersehnten Reise in die USA. (mz)