Ausbruch aus DDR-Jugendwerkhof Ausbruch aus DDR-Jugenwerkhof Torgau: Um fliehen zu können, soll einer sterben

Torgau - Paul ist ein schmächtiger Junge. So zumindest wird er später beschrieben. Klein, dünn, 16 Jahre alt, aber vom Aussehen her deutlich jünger. In einer Nacht Anfang Juli 1989 geht er in einer Zelle des Geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau auf die Knie. Mit Schnürsenkeln binden ihm seine vier Mitinsassen die Hände hinter dem Rücken zusammen - Paul will es so. Dann schlingen sie ein Bettlaken um seinen Hals. Ein Ende machen sie es an der Heizung fest, am anderen beginnen sie zu ziehen.

Der zierliche Paul, der eigentlich anders heißt, wird „kreidebleich im Gesicht“ - so beschreibt es später einer der Jungen. Die fehlende Luft raubt ihm das Bewusstsein. Doch die anderen lassen wieder locker. Sein Anblick, die verdrehten Augen - das halten sie nicht aus. Sie setzen neu an, ziehen die Schlinge wieder fest - doch Paul stirbt in dieser Nacht nicht. Dabei wollte er genau das.

„Ihr könnt mich töten“, hatte er seinen vier Zellenkollegen gesagt. Immer wieder. Sogar aufgeschrieben hatte er es ihnen. Und irgendwann gaben sie seinem Wunsch nach und schmiedeten einen ungeheuerlichen Plan.

Pauls Tod sollte einen Zweck haben. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, um rauszukommen. Raus aus dem Jugendwerkhof Torgau. Einer für alle, so lautete der Plan.

Jugendlicher wollte für andere sterben

Die Geschichte der fünf Jugendlichen war lange in Vergessenheit geraten. Erst im vergangenen Jahr stieß die Journalistin Nathalie Nad-Abonji bei Recherchen zu Kinderheimen in der DDR auf den Tötungsversuch. „Ich habe zuerst gedacht: Das fasse ich nicht an, das ist mir eine Spur zu hart“, erinnert sich die Reporterin. Allerdings wollte sie auch wissen, wie es zu dem Plan kam und was aus den Jugendlichen geworden ist. Mit ihrem Kollegen Alexander Krützfeldt begann sie den Fall aufzuarbeiten. Ihre Recherchen veröffentlichten sie beim Deutschlandradio Kultur und in der Süddeutschen Zeitung.

In beiden Beiträgen ist Marko die zentrale Figur. Er ist einer der Jungen, die am Bettlaken zogen. Und der damals 16-Jährige ist bereit, über die Nacht zu reden. „Er wollte das wirklich“, sagt Marko über Paul. „Das war für mich die Entschuldigung, so habe ich mich durchringen können. Sonst hätte ich das gar nicht hinbekommen.“

Marko ist heute Lkw-Fahrer. Er hat sein Leben im Griff, lebt in einem kleinen Haus. Die Erlebnisse von damals quälen ihn jedoch noch immer. Die Nacht im Sommer 1989, aber auch die gesamte Zeit im Jugendwerkhof. Der war das einzige geschlossene Heim für Jugendliche in der DDR. Die Mädchen und Jungen, die nach Torgau kamen, waren nirgendwo gewollt. Sie waren durch alle Raster gefallen. Die oberste Aufgabe der Einrichtung lautete: Die Kinder sollen gebrochen werden, um sie neu für den Sozialismus aufzubauen.

Jugendliche erleben Drill und Terror im Jugendwerkhof in Torgau

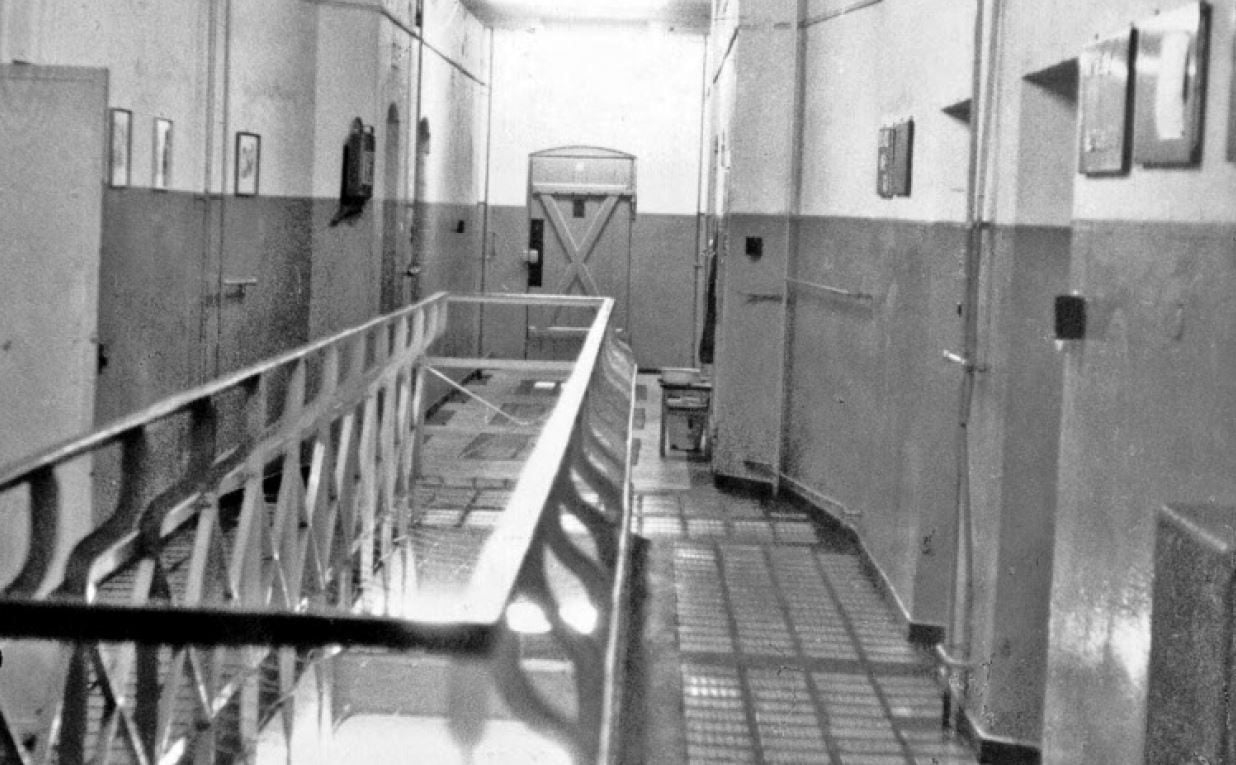

Wie das geschah, kann man von Gabriele Beyler erfahren. Sie betreut die Gedenkstätte Jugendwerkhof Torgau, die heute in einem Teil des ehemaligen Heims untergebracht ist. Beyler hat mit so vielen Insassen des Werkhofs gesprochen, wie wohl niemand sonst. „Das war hier das Ende der DDR-Erziehungsdiktatur“, sagt die 52-Jährige. Schon die Aufnahmeprozedur sei Schikane gewesen. Nach stundenlangem Warten hieß es für die Jugendlichen: Ausziehen, Haare ab, ärztliche Untersuchung. Anschließend kam jeder drei Tage in eine Arrestzelle. Dort sollten sie die Hausordnung auswendig lernen. „Wer das nach Ablauf der Zeit nicht schaffte, blieb weiter weggesperrt.“

Der Alltag im Werkhof bestand aus physischem Drill und psychischem Terror. Berüchtigt war das Sportprogramm mit seinen quälenden Einheiten. Brach jemand bei den Läufen zusammen, musste seine Gruppe ihn ins Ziel schleifen. Die Narben erinnern die Insassen bis heute daran.

Toilettengang nur mit Genehmigung - Jugendlichen drohte Verlies

An einem Mitarbeiter vorbeigehen, war nur mit Erlaubnis gestattet. Das Bad putzen die Jugendlichen mit Zahnbürsten. Auf Toilette durften sie nur mit Genehmigung. Unerlaubte Tätigkeiten, wie das Schreiben eines Briefes an andere Insassen, wurden mit Arrest bestraft. Im Keller gab es dafür Dunkelzellen, ausgestattet nur mit einer Holzpritsche und einem Toiletteneimer. Und es gab den Fuchsbau, eine Art Verlies, 1,30 Meter hoch und 1,60 Meter breit.

Der Boden war nass, so dass man weder stehen noch liegen konnte. Wer im Fuchsbau eingesperrt wurde, musste in absoluter Dunkelheit kauern. Noch heute kann man die Zellen im Keller besichtigen. In einer der Kammern steht auf einer Tafel ein Spruch, den ein Jugendlicher mit dem Fingernagel in die Wand ritzte: „Ich bin als Mensch geboren und will als Mensch hier raus!“

Die Brutalität im Werkhof hielten manche Jugendliche nicht aus. Paul war einer von ihnen. „Der Wunsch, lieber tot zu sein, als weiter in der Einrichtung bleiben zu müssen, zeigt, was den Kindern hier angetan wurde“, sagt Gabriele Beyler. So sei es auch mit Marko und den anderen gewesen. „Die wollten zu Mördern werden, weil sie davon ausgingen, dass es ihnen im Gefängnis bessergeht.“

Der 1964 eröffnete Geschlossene Jugendwerkhof Torgau war in der DDR eine Einrichtung der Jugendhilfe und Margot Honecker unterstellt. Die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, die dorthin kamen, waren nicht kriminell, sie wurden auch nicht auf richterlichen Beschluss hin weggesperrt. Zumeist handelte es sich um Heimkinder, mit denen man anderenorts nicht mehr zurecht kam.

Der Jugendwerkhof wurde im November 1989 geschlossen. Nach Bekanntwerden der Zustände wurde einige Erzieher zu Strafen verurteilt. 1998 wurde eine Gedenkstätte eingeweiht, die an diesem Samstag mit einem Festakt in Torgau ihr Jubiläum feiert. Die Mitte September veröffentliche Radioreportage über den Tötungsversuch im Sommer 1989 ist auf der Website von Deutschlandradio Kultur zu hören.

Jungen wurde in den letzten Tagen der DDR der Prozess gemacht

Die fünf Jungen wussten, dass die Zellentüren in der Nacht eigentlich nie geöffnet wurden. Es soll Fälle gegeben haben, in denen Jugendliche eine Nierenkolik erlitten und trotzdem sich selbst überlassen blieben. Doch wenn durch den Spion in der Tür ein lebloser, offensichtlich zu Tode strangulierter Insasse zusehen war - zumindest dann sollte der Wärter doch aufmachen. Und dann wollten sie ihn überwältigen, fesseln und mit seinem Schlüssel fliehen.

In der Sommernacht 1989, nach mehreren erfolglosen Versuchen, Paul zu töten, legten sich die Jungen wieder in ihre Betten. Sie wollten in der folgenden Nacht einen weiteren Versuch unternehmen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am nächsten Tag holt die Kriminalpolizei sie ab - wer sie verraten hat, ist bis heute unklar. Sie kommen in Haft, und in den letzten Tagen der DDR wird ihnen der Prozess gemacht.

„Geister der Vergangenheit“ - Jugendliche ein Leben lang traumatisiert

Marko nimmt sich damals einen Rechtsanwalt: André Höhne. Der heute 60-Jährige praktiziert noch. Er hat eine Kanzlei in Bitterfeld. „Die Schilderung der Zustände im Jugendwerkhof hat mich schon schockiert“, sagt Höhne am Telefon. Allerdings habe er das damals öffentlich nicht anprangern können. „Sonst wäre ich vielleicht auch ins Gefängnis gekommen.“ Markos Verteidiger erzählt, dass die Jugendlichen die Geschehnisse für die Beweisaufnahmen noch einmal nachspielen mussten - im Jugendwerkhof, mit Bettlaken um den Hals.

Obwohl Paul seine Mitinsassen entlastete, wurden sie zu Haftstrafen verurteilt: Zwei Jahre und drei Monate wegen versuchten Mordes. André Höhne ging in Revision, die DDR ging unter und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfte alle offenen Fälle - und gab der Revision statt. Im Oktober 1992 wird das Verfahren eingestellt. Die Jungen sehen sich damals das letzte Mal.

Die beiden Journalisten Nathalie Nad-Abonji und Alexander Krützfeldt haben monatelang recherchiert, um die fünf Jungen zu finden. Über Paul erfahren sie, dass es ihm schlecht geht. Mehr nicht. Sprechen können sie nur mit Marko. Anfangs ist er euphorisiert, will sich das Erlebte „von der Seele reden“. Doch die „Geister der Vergangenheit“ reißen ihn auch runter. Irgendwann will er nicht mehr reden, sondern nur noch vergessen. „Viele haben ihre Zeit im Jugendwerkhof verdrängt, um überhaupt weiterleben zu können“, sagt Gabriele Beyler. Das zeigt sich auch in der Statistik. Jedem Jugendwerkhof-Insassen steht eine Rehabilitationszahlung zu. Die Mehrheit der 4.000 einstigen Heimbewohner hat diese jedoch bis heute nicht beantragt. (mz)