Unesco Unesco: Bewerber für das Welterbe aus Sachsen-Anhalt

halle (saale/MZ - Wer kennt sie nicht, die Pyramiden von Gizeh und die Türme des Kölner Doms? International bekannte, einzigartige Kulturstädten, die ebenso wie auch die Quedlinburger Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Nicht ganz so bekannt wie dessen Liste ist eine weitere, die bei der Unesco seit Jahren existiert: die des immateriellen Kulturerbes. Acht Bewerber aus Sachsen-Anhalt wollen jetzt den Sprung auf diese Liste schaffen. Die MZ stellt sie vor.

Schachdorf in Ströbeck

Schach bekommen Kinder in Ströbeck in die Wiege gelegt. Im zweiten Schuljahr startet der Schachunterricht, doch viele der Kinder haben da bereits Vorkenntnisse. Dass die Bauern im Ort begeistert das Spiel der Könige spielen, ist seit 1515 belegt. Vermutlich kam Schach aber schon früher in den Ort. Der Legende nach war der abgesetzte Meißener Markgraf Gunzelin von Kuckenburg um 1011 als Gefangener des Halberstädter Bischofs im Ströbecker Kerkerturm eingesperrt. Der Graf brachte seinen Wachen das Spiel bei, die es in ihre Familien trugen. Heute gibt es im Ort Turniere und Schachfeste, den berühmten Schachplatz sowie ein Schachmuseum.

Pfingstbrauchtum im Mansfelder Grund

Wer sich Pfingsten in den Mansfelder Grund verirrt, muss auf der Hut sein. In den alten Bergbaudörfern wird ein archaischer Brauch gepflegt, der seinesgleichen sucht. Hauptdarsteller sind in Lumpen gehüllte Einwohner, die als wilde Gesellen ihr Unwesen treiben, und junge Burschen, die Läufer heißen und Sinnbild des Frühlings sind. Sie tragen weiße Gewänder und farbenfrohe Blumenhüte. Mit Peitschenknallen treiben sie die Unruhestifter, die den Winter symbolisieren, in eine große Schlammkuhle. Kein Wunder, dass der Pfingstbrauch im Volksmund „Dreckschweinfest“ heißt. Das Wälzen im Schlamm gilt als Art ritueller Waschung. Das Vergangene wird abgestreift, das Neue kann kommen. Hunderte Schaulustige verfolgen das Spektakel, dessen Ursprünge in vorchristlicher Zeit liegen.

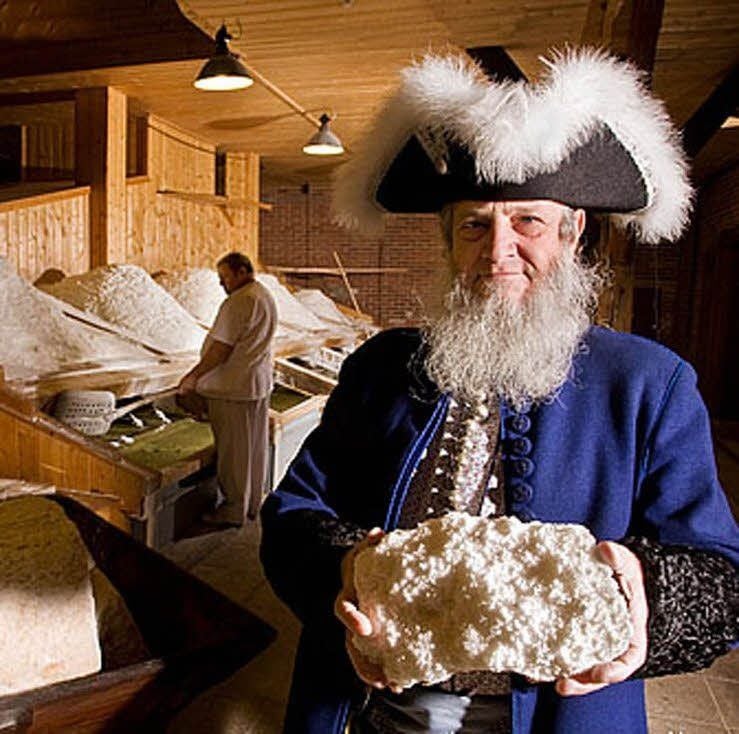

Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle

Bis ins Jahr 1491 reicht sie zurück, die Tradition der Halloren, der Salzwirker in Halle. Die Verbindung ist bis heute lebendig: Kein Stadtfest, kein besonderer Anlass, bei dem die Halloren nicht dabei sind - kuriose wie publikumsträchtige Bräuche inklusive: Fischerstechen, Zappeltanz und Fahnenschwenken. Natürlich gibt es auch Stadtführungen auf salzigen Spuren, vorneweg ein Hallore in seiner Festkleidung. Mehrfach im Jahr wird zum Schausieden ins Technische Halloren- und Salinemuseum eingeladen; dort ist auch der legendäre Silberschatz zu sehen, der sich seit dem 17. Jahrhundert angesammelt hat.

Rotes Harzer Höhenvieh

Meisterköche und Feinschmecker schätzen die Vorzüge dieser seltenen Rinder. Ihr Fleisch ist erstklassig und in Sachsen-Anhalt fast konkurrenzlos. Alljährlich findet zum Weideauftrieb ein großes Fest statt, etwa im Harzort Wieda. Wer das miterleben will, sollte sich den Pfingstmontag vormerken. Das dichte rote Fell der Tiere widersteht jedem Wetter. Helle Hörner mit dunklen Spitzen nötigen einem Respekt ab. Breite Stirn und kurzer Hals lassen auf erhebliche Kräfte schließen. Solche Rindviecher, so die Züchter, gebe es nur im Harz. Die Ursprünge der Rasse liegen im Mittelalter. Trotzdem wäre sie nach dem Zweiten Weltkrieg fast dem Wandel in der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Heute wissen die Bauern im Harz wieder, wie wertvoll das Höhenvieh ist, und die Bestände legen wieder zu. 400 Tiere - mehr sind es bislang aber nicht.

Finkenmanöver im Harz

Ausgetragen seit fast 140 Jahren in Benneckenstein, Thale und anderen Gemeinden, findet dieser ungewöhnliche Wettbewerb immer Pfingstmontag statt. Veranstalter sind die Harzer Finkenclubs mit manchmal kaum mehr als 30 Mitgliedern. Dabei sitzen die gezüchteten Buchfinkenhähne in weißumhüllten Käfigen und versuchen so aus Leibeskräften ihre „unsichtbaren“ Konkurrenten zu überstimmen. Während schwächere Vögel bald in ehrfürchtiges Schweigen verfallen, halten die späteren Sieger 30 Minuten und länger durch. Ein Züchter-Jury bewertet die mitunter mehr als 50 Teilnehmer nach Ausdauer, Kraft und Schönheit des Gesanges. Das stimmliche Kräftemessen beginnt übrigens schon in der Frühe, meist um 6 Uhr und unterbrochen nur von einem Gottesdienst im Wald. Nach dem Finkenmanöver entfachen die Einheimischen nach altem Brauch sogenannte Familienfeuer, häufig sind bis zu 70 kleines Scheiterhaufen. In der Glut werden Schmorwürste am Stock gebraten.

Questenfest Südharz

Das Questenfest in Questenberg (Mansfeld-Südharz) wird seit Jahrhunderten begangen. Die Überlieferungen zu der einmaligen Tradition reichen 300 Jahre zurück - schon da wurde sie als „uralt“ bezeichnet. Pfingstmontag ziehen die Männer am Morgen auf die höchste Kuppe des Questenberges zur Queste - einem zehn Meter hohen entrindeten Eichenstamm. Den schmückt ein Kranz aus Birkenreisig von drei Metern Durchmesser, den ein Querbaum mit angehängten Laubbüscheln, den Quasten, teilt. Das obere Stammende krönt ein aufgesteckter Laubbusch.

Am Morgen werden Lebensbusch und Kranz abgenommen, ein Teil davon wird verbrannt. Im Kranz sitzend, nehmen die Männer das Morgenmahl aus Sauerkraut und Stietzel (Kuchenbrot) ein. Mittags tritt die Questenmannschaft an, schmückt den Kranz und die Quasten mit frischem Birkengrün, bindet den Lebensbusch und zieht beides am Stamm hoch. Anlass für das Fest ist zumindest der Überlieferung nach die Sage von einem verschwundenen und wiedergefundenen Mädchen, das eine „Queste“ in der Hand hielt.

Hausinschriften Osterwieck

Klaus Thiele bezeichnet sie als „frühneuzeitliches Facebook“, das erste soziale Netzwerk der Neuzeit: Hausinschriften in Osterwieck (Harz), die vom Bekenntnis des Ortes zur Reformation zeugen. Wer erfahren wolle, was die Menschen damals bewegt hat, solle auch Fachwerkstädte besuchen, sagt der Rentner aus Wolfenbüttel, der seit gut fünf Jahren mit seiner Frau Liselotte die Hausinschriften in Osterwieck dokumentiert. Um die 20 Zentimeter hoch und oft über die gesamte Hausbreite und gar mehrere Etagen prangen auf Stockschwellen und Brüstungsbohlen Bibelzitate und Sprüche aus Psalmen. 40 gibt es in der Altstadt, sagt Liselotte Thiele. Da das Braunschweiger Gebäude, an dem die älteste solcher Inschriften existierte, zerstört ist, gelten die Osterwiecker heute als weltweit erste und älteste. Sie stammen aus den Jahren 1533, 1534 und 1537 „Die Inschriften sind immer geschnitzt, können Jahrhunderte überdauern.“

Harzer Schmiedekultur

Geprägt durch Bergbautraditionen gibt es im Harz eine alte Schmiedekultur. Und eine der „typischen Harzer Entwicklungen“, sagt Wolf-Dieter Wittig, sei im Spätmittelalter der Bau des „Hohen Ofens“ gewesen. Dabei handelt es sich um einen Vorläufer des Hochofens, der den Schmieden einst völlig neue Möglichkeiten eröffnete und maßgeblich zur Frühindustrialisierung beitrug. In Ilsenburg steht seit diesem Herbst ein Modell. „Wir verstehen uns in der Tradition des Hohen Ofens“, sagt Wittig, der seit 2008 die „Krellsche Schmiede“ in Wernigerode fortführt. Gegründet 1678 gilt sie als älteste noch heute als Meisterbetrieb handwerklich geführte Schmiede Deutschlands. In dem markanten Haus mit dem Pferdekopf ist sie zugleich technisches Denkmal und eine Art „lebendiges Museum“, in der den Schmieden bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden kann.