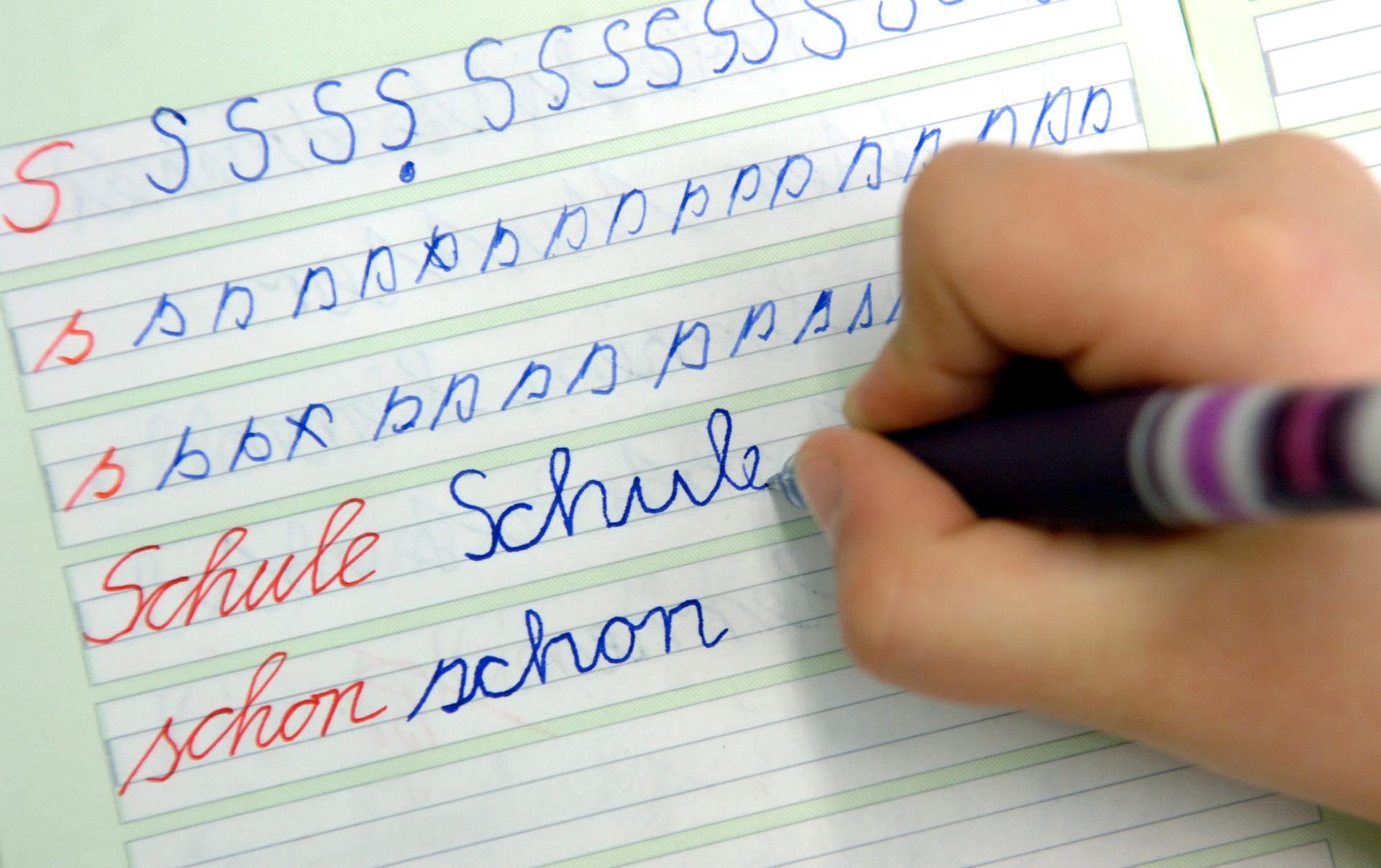

Kritik an Handschrift und Debatte um schlechte Bildung Kritik an Handschrift und Debatte um schlechte Bildung: "Vieles wird auch immer besser"

Halle (Saale) - Die Handschrift von Schülern wird immer schlechter - das bemängeln Lehrer in einer aktuellen Befragung. Michael Ritter, Professor für Grundschuldidaktik an der Universität Halle, kennt solche Thesen aus dem Bildungsbereich zu Genüge. Was er davon hält, hat er MZ-Reporter Julius Lukas erklärt.

Herr Ritter, die Handschrift von Schülern wird immer schlechter - sagen Lehrer. Was halten sie von der Diagnose?

Michael Ritter: Dass sich die Handschrift verändert, ist unzweifelhaft. Das kann man auch negativ sehen. Allerdings stört mich, dass aus solchen Befunden oft eine Verfallsthese gemacht wird: Alles wird immer schlechter. Das wird ja nicht nur über die Handschrift gesagt, sondern bei so ziemlich jedem Thema, was Kinder und Jugendliche betrifft.

Über den Nachwuchs wird gerne negativ gesprochen?

Man kann zumindest feststellen, dass wenig Positives gesagt wird. Da muss man sich nur die Meldungen der letzten Wochen und Monate anschauen. Da heißt es: Kinder und Jugendliche sind zu dick, zu unsportlich, sie werden immer verhaltensauffälliger, haben ein schlechtes Benehmen und sind faul. Besonders beliebt sind auch die schulischen Leistungen: Sie können nicht lesen, schreiben und rechnen. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ist schnell der Weltuntergang nah und das Abendland bedroht. Das ist allerdings auch nicht neu. Schon früher genügte die nachwachsende Generation den Ansprüchen der Erwachsenen nicht.

Die Verfallsthese hat also Tradition?

Man findet wirklich verblüffende Wiederholungen. In der Antike ist ein klassisches Aufregerthema der Älteren, dass der Jugend Respekt und Ordnung fehlen. Im 20. Jahrhundert wird sich oft über die Rechtschreibung beschwert. 1938 etwa kritisierte die Industrie- und Handelskammer Saarbrücken das schwer lesbare Schriftbild, die schlechten Ausdrucksformen und die „oft bodenlose Orthografie“ der Schulabgänger. Das war die Generation, die später das Wirtschaftswunder vollbrachte. Die Schüler, die mit ihren Ergebnissen beim ersten PISA-Test Deutschland schockten, sorgen heute mit für den derzeitigen Wohlstand und die Innovationskraft Deutschlands. Trotz solcher Entwicklungen findet man in jedem Jahrzehnt negative Einschätzungen über Kinder und Jugendliche. Auch 2019 würde man dafür Zustimmung bekommen.

Ist denn die Kritik an der Bildung von Kindern und Jugendlichen gar nicht berechtigt?

Die allgemeine Verfallsthese ist schlicht falsch. Es wird nicht alles schlechter. Ganz im Gegenteil: Im Bildungsbereich wird vieles immer besser. 2012 hat der Soziologe Martin Dornes ein Buch geschrieben, in dem er systematisch die Kinder- und Jugendstudien der letzten Jahrzehnte durchgearbeitet hat. Sein Ergebnis: Noch nie wuchsen Kinder und Jugendliche in Deutschland so sicher und umsorgt, gesund und zufrieden, gebildet und wohlhabend auf wie heute. „Generation ADHS“, „Generation Porno“ oder „Generation Stress“ - das sind alles Schlagwörter fern der Realität. Und trotzdem hatte Dornes’ Buch nicht den Erfolg wie Bestseller über die digitale Demenz der Jugend oder Helikopter-Eltern.

Aber warum sind Menschen so empfänglich, für die Verteufelung des Nachwuchses?

Zum einen ist es die Neigung, sich von anderen abzugrenzen und damit selbst aufzuwerten. Die eigene Schulzeit wird glorifiziert und zum Maßstab gemacht, an dem die gegenwärtige Bildungslandschaft nur scheitern kann; zumal man sich in der Regel selektiv eher an die positiven Dinge erinnert. Hinzu kommt eine Angst vor Niedergang und Verfall, die eine zutiefst menschliche Angst ist. Und wenn es um Kinder geht, zumal wenn es die eigenen sind, dann potenziert sich diese Angst noch einmal.

Kinder emotionalisieren die Debatte also?

Wir leben in einer Zeit, in der sich Eltern erfreulicherweise extrem viele Gedanken über ihre Kinder machen. In der Wohlstandsgesellschaft sind Kinder zu einem professionellen Projekt geworden. Das ist positiv, bringt aber auch Probleme mit sich. Denn Eltern stehen unter dem massiven Druck, dass ihr Nachwuchs erfolgreich sein muss. Deswegen reagieren sie schnell sehr hysterisch, wenn es um Bildungsthemen und damit ihre Kinder geht.

Also ist die Lösung mehr Gelassenheit. Nach dem Motto: Wird schon alles gut?

Die These, dass alles immer schlechter wird, ist falsch. Aber das sollte nicht zu Selbstzufriedenheit führen. Es gibt durchaus große Probleme im Bildungsbereich - etwa eine starke Streuung innerhalb der Schulleistungen. Viele Kinder werden den Anforderungen nicht gerecht und verlassen die Schule ohne Abschluss. Das hat aber weniger etwas mit dem Bildungssystem, sondern viel mehr mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun - die sich auch in der Schule zeigt. An der Lösung dieser Probleme müsste eigentlich gearbeitet werden. Doch solche wichtigen Debatten werden durch die immer gleichen Diskussionen über Handschrift, Orthografie oder andere Verfehlungen der Kinder und Jugendlichen verdeckt. (mz)