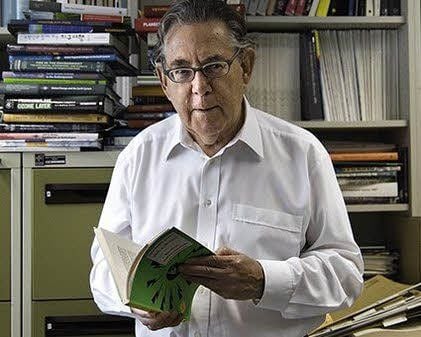

Nobelpreisträger Paul Crutzen Nobelpreisträger Paul Crutzen: Forscher aus Holland wird Ehrenmitglied der Leopoldina

Halle (Saale) - Paul Josef Crutzen ist der Wissenschaftler, der erstmals für ein Umweltthema einen Nobelpreis erhalten hat. 1995 ist die wissenschaftliche Arbeit über das Ozonloch, die der Niederländer, Jahrgang 1933, zusammen mit Mario Molina und Sherwood Rowland präsentiert hat, mit dem Nobelpreis für Chemie gewürdigt worden. Am Dienstag wird der Ingenieur und Meteorologe Crutzen aufgrund seiner umfassenden wissenschaftlichen Leistungen zum Ehrenmitglied der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle ernannt. Die Ehrenmitgliedschaft beinhaltet Sitz und beratende Stimme im Senat der Akademie. Seit 1992 ist er bereits gewähltes Mitglied der Akademie.

„Paul J. Crutzen sind Entdeckungen gelungen, die weitreichende Bedeutung erlangt haben. Insbesondere sind hier seine Arbeiten zur Theorie des stratosphärischen Ozons zu nennen. Er hat sich aber auch außerordentlich um die Gesellschaft verdient gemacht. Unter anderem mit seinen Warnungen vor den Folgen eines Atomkriegs und mit seinem Vorschlag, ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän, zu beschreiben“, würdigt Leopoldina-Präsident Jörg Hacker die Arbeit Crutzens auf vielen Gebieten.

Crutzen hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 1987 die weltweite Reduzierung der FCKW-Produktion in das Montrealer Abkommen aufgenommen wurde. In Kraft trat das Abkommen 1989. Er hatte am Beispiel des Südpols bewiesen, dass das Chlor aus Treibgasen und Kältemitteln als „Ozon-Killer“ in der Stratosphäre der Erde wirkt und diese Theorie 1986 vorgestellt.

Forschung zur Umweltbeeinflussung durch den Menschen

Auf Crutzen geht der Begriff des Anthropozäns zurück, der dem Rechnung tragen soll, dass der Mensch seit 300 Jahren entscheidend die Veränderungen der Umwelt beeinflusst. Im Jahr 2000 hatte er diesen Ausdruck bei einer Tagung des Internationalen Geosphären-Biosphären-Programms geprägt. „Dieser umfassende Begriff betont das große menschliche Potenzial nicht nur zur destruktiven Schädigung, sondern auch zur konstruktiven Gestaltung der Umwelt. Er reicht weit über die aktuelle Klimadiskussion hinaus und wird dazu beitragen, diese auf einen konstruktiven, zukunftsweisenden Weg zu lenken - eine weitere herausragende Leistung von Paul Crutzen“, sagt Ulrich Pöschl, geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz, an dem Crutzen „nach wie vor ein sehr aktives und wichtiges Mitglied“ sei.

Paul Crutzen wurde 1933 in Amsterdam, Niederlande, geboren. Er studierte dort zunächst Ingenieurwissenschaften und arbeitete danach im Bauwesen. 1958 ging er nach Schweden, wo er an der Universität Stockholm im Fach Meteorologie promovierte und lehrte. Nach einem Forschungsaufenthalt in Boulder, Colorado, USA von 1974 bis 1980 kam er nach Mainz ans Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC). Dort war er bis zum Jahr 2000 Direktor Leiter der Abteilung Atmosphärenchemie. Seitdem ist er im Ruhestand, ist aber weiterhin ein wichtiges Mitglied des Institutes. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Crutzen ist Ehrenmitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften, unter anderem der Meteorologischen Gesellschaften in Schweden und den USA oder auch der Internationalen Ozon-Kommission. Des Weiteren erhielt er diverse Auszeichnungen und Preise, beispielsweise den Deutschen Umweltpreis (1994), den Max-Planck-Forschungspreis (1994) oder eben auch den Nobelpreis für Chemie (1995). Ihm sind außerdem seit 1986 weltweit mehrere Ehrendoktorate verliehen worden. Außerdem fungiert er als Gutachter und Mitglied in den Gremien verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften und Publikationen.

Noch ist dieser Begriff jedoch nicht offiziell eingeführt, gilt weiterhin die Bezeichnung Holozän für das aktuelle Erdzeitalter. Bis 2016 will die dafür zuständige Internationale Kommission für Stratigrafie darüber entscheiden, ob die Bezeichnung Anthropozän zugelassen wird.

Geniale Neugier

Crutzen hat sich aber auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, welche Folgen ein atomarer Krieg hätte. Seit 1980 forschte er am Max-Planck-Institut für Chemie im Bereich Atmosphärenchemie, war bis zum Jahr 2000 auch dessen Direktor, und veröffentlichte dort 1982 zusammen mit John Birks die erste Publikation über den Nuklearen Winter.

Inhalt war eine Modellrechnung für die Entwicklung des Klimas nach einem Atomkrieg. Laut den Erkenntnissen würde sich die Atmosphäre langfristig abkühlen und die Nahrungsmittelproduktion auf der Nordhalbkugel zusammenbrechen. „Mit wissenschaftlicher Neugier, Genialität, und Weisheit hat Paul Crutzen maßgeblich dazu beigetragen, die Zerstörung der Ozonschicht zu verhindern und einen nuklearen Winter zu vermeiden“, sagt Pöschl voller Respekt und fasst damit die umfangreichen Leistungen und Verdienste des außergewöhnlichen Wissenschaftlers noch einmal zusammen. Deshalb freue man sich auch am MPIC in Mainz sehr über die Ehrenmitgliedschaft Crutzens in der Leopoldina - als eine weitere Würdigung seiner Arbeit.

Asteroid nach ihm benannt

Wie sehr Crutzen in Wissenschaftswelt schätzt wird, wird neben Nobelpreis und Ehrenmitgliedschaften in verschiedensten internationalen Gesellschaften auch an eher ungewöhnlicher Stelle deutlich: Nach ihm ist seit dem Jahr 2000 ein Asteroid benannt, den das niederländische Forscherpaar Cornelis Johannes van Houten und Ingrid van Houten-Groeneveld 1960 entdeckt hatte. Und vielleicht wird Crutzens Wirken dazu beitragen, nicht nur Nobelpreise für Chemie oder Literatur zu vergeben, sondern auch in der Kategorie „Klimaforschung“ oder „Umwelt“.

Paul Crutzen wird am Dienstag im Rahmen der Weihnachtsvorlesung, 17 bis 19 Uhr, im Festsaal der Leopoldina, Jägerberg 1, in Halle geehrt. (mz)

Die Weihnachtsvorlesung hält das Leopoldina-Mitglied Ferdi Schüth vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung zum Thema „Unser zukünftiges Energiesystem: Herausforderungen an die Wissenschaft“. Die Veranstaltung

ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: www.leopoldina.org