DDR-Geschichte DDR-Geschichte: Beat-Aufstand in Leipzig

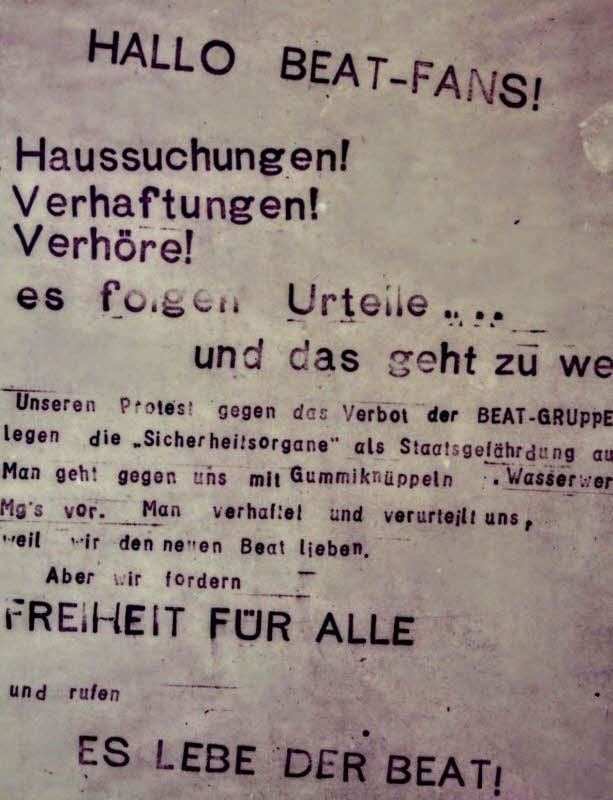

Leipzig - Die Stasi staunte, nachdem sie zugeschlagen hatte. Die Handzettel, die einige junge Leute in Leipzig verteilt hatten, waren nicht wie üblich in einem Land, das seinen Bürgern jede Vervielfältigungsmethode verwehrte, per Hand gemalt. Sondern mit einem Kinderstempelkasten Marke Famos gedruckt: „502.1 Form, Produktion seit 1.1. 1964“, vermerkt das Protokoll der Staatssicherheit.

Die war ernsthaft bedroht in jenem Herbst 1965, bedroht von jungen Männern mit langen Haaren und einer Vorliebe für Beat-Musik. Jugendliche wie den Leipzigern Bernd Prätorius und Hagen Brostberg oder dem halleschen Musiker Wilfried Woigk, der damals bei der Band The Polars spielt. Seit dem Deutschlandtreffen der Jugend im Jahr zuvor ist die DDR-Führung darauf bedacht, den Sozialismus attraktiver zu gestalten. Tauwetter zieht durchs Land, Beat-Bands wie die Butlers dürfen Schallplatten veröffentlichen, sogar die Beatles und Bob Dylan werden auf volkseigenes Vinyl gepresst.

Der Wind aber dreht sich langsam. Die Sächsische Zeitung berichtet Mitte September empört über Ausschreitungen bei einem Konzert der Rolling Stones in West-Berlin. Das Parteiorgan Neues Deutschland sieht in allen, die der „Beat-Mode hinterherlaufen, langhaarige, arbeitsscheue Menschen“: „Ihre zotteligen Haare sind Ausdruck einer Geisteshaltung - man muss sie vor sich selbst schützen.“ Und die Parteiführung wittert schon Subversion in jedem Ton. „Das Ziel des Gegners besteht darin, unter der Jugend die ideologische Aufweichung zu betreiben, Zügellosigkeit und Anarchie zu entwickeln, um Teile der Jugend gegen die Arbeit- und Bauern-Macht aufzuputschen.“ Der Staat macht ernst. Über Nacht werden in Leipzig 44 von 48 Beat-Kapellen verboten, darunter Stars wie die Butlers und die Diana-Show-Band. Steuerfahnder nehmen sich der Bandchefs an. Veranstaltern wird klargemacht, dass es keine Tanzabende mehr geben wird.

Die Fäden im Hintergrund zieht Erich Honecker, der die liberale Kulturpolitik von Ulbricht für einen Fehler hält. Honecker versucht auf dem Beat-Gebiet, die zwei Jahre zuvor ausgerufene SED-Strategie, der Jugend „Vertrauen und Verantwortung“ zu geben, zu unterminieren. Die Stones liefern den Anlass und Leipzig das Testgebiet, um gegen Jugendliche vorzugehen, „bei denen es Tendenzen der amerikanischen Unkultur, der Texasideologie und des Rangertums“ gibt, wie es im Politbüro-Beschluss heißt.

Dass sich ernsthafter Protest gegen das Verbot „frivoler Rhythmen“ (ND) regen könnte, damit rechnet Honecker nicht. Doch die Flugblätter kursieren an den Schulen, der Zorn der Jugend ist echt, auch bei Bernd Prätorius. Allerdings geht der an jenem 31. Oktober vor 50 Jahren, einem Sonntag, nur zum Leipziger Leuschner-Platz, um „zu gucken, was los ist“. Prätorius hat kein Plakat dabei, er trägt Anzug, hat saubere Haare und er will dem Staat einfach signalisieren, „dass wir uns das nicht gefallen lassen.“

Die Volksseele kocht, aber nichts ist geplant. „Wir hatten alle das Gefühl, das dürfen die nicht mit uns machen“, erinnert sich Hagen Brostberg, damals Lehrling. Drei-, viertausend Jugendliche machen sich auf, um gegen das Beat-Verbot zu protestieren. Viele werden von der Polizei aus Straßenbahnen geholt und auf Lkw verladen. Anderen gelingt es wie Prätorius, sich bis zum Treffpunkt Leuschner-Platz durchzuschlagen. Der Verkehr in Leipzig ist zusammengebrochen. Wasserwerfer fahren auf, Polizeihunde kläffen. Doch erstmals seit dem 17. Juni 1953 lassen sich DDR-Bürger nicht von Drohgebärden der Staatsmacht erschrecken. Als die Polizei zum Verlassen des Platzes auffordert, schallt es aus Tausenden von Kehlen: „Weg mit dem Beat-Verbot/Weg mit dem Beat-Verbot“.

Wie es zur Festnahme von Prätorius kam und was er im Gefängnis erlebte, lesen Sie auf Seite 2.

„Minuten später marschierten überall Polizeiketten auf“, erzählt Prätorius. Wasserwerfer bekommen Einsatzbefehl, Hunde werden losgelassen. „Viele von uns wurden gebissen, dazwischen knüppelten Polizisten auf die Leute ein“, hat Hagen Brostberg beobachtet. Unter dem Beschuss der Wasserwerfer beginnt eine wilde Flucht, der sich auch Bernd Prätorius anschließt.

Er läuft der Polizei direkt in die Arme. Vor dem Leipziger Hauptbahnhof klicken die Handschellen, der 19-Jährige findet sich an der Wand der Polizeiwache Wächterstraße wieder. Neben ihm stehen Dutzende andere Jugendliche. „Wenn du gewackelt hast“, so Prätorius, „gab es den Knüppel.“ Der Junge im schnieken Sonntagsstaat glaubt an ein Missverständnis. „Ich dachte, die werden mich bald gehen lassen.“ Mutter wartet schließlich mit dem Sonntagsbraten.

Doch es kommt anders. Bereits am Abend beginnt der Abtransport der „Staatsfeinde“ ins Arbeitslager - ohne Anklage, Aussage, Prozess und Schuldspruch. „Die haben uns einfach bei Regis in einen Braunkohletagebau gesperrt.“

„Dann gab es Prügel, bis du nicht mehr krauchen konntest“

Die ersten Nächte verbringen rund 200 junge Männer zwischen 17 und 25 auf dem Fußboden eines Kulturhauses. Es gibt keine Decken, nur zwei Toiletten für alle und kaltes Wasser. Tagsüber werden „gesellschaftlich nützliche Arbeiten“ geleistet: Schwellenschleppen, Steine räumen, Schienenlegen. Bewacht werden die Jugendlichen von Posten mit Hunden und Gewehren. Wie viele andere trägt Bernd Prätorius immer noch seinen schwarzen Anzug, den Schlips und ein weißes Hemd - „das zog man ja an, wenn man tanzen ging“.

Es sind Tage, die Prätorius nie mehr vergessen hat. Abends, wenn sie in die Waschräume gingen, hätten sich die Wächter links und rechts aufgestellt. „Dann gab es Prügel, bis du nicht mehr krauchen konntest.“ Als Bernd Prätorius dann auch noch einen Zeitungsartikel sieht, in dem steht, Verbrecher wie ein gewisser B. Prätorius seien die Anführer der „Störung der Ordnung“ gewesen, glaubt er, sein Leben sei zu Ende. „Ich dachte, ich werde verrückt.“

Stattdessen wird er wie alle anderen nach einigen Wochen entlassen. Ohne Entschuldigung, ohne Begründung. Der Staat draußen ist ein anderer, ein kalter Wind fegt durch die DDR. Die „FDJ-Gitarrenbewegung“ ist zerschlagen, der Kurs der Liberalisierung beendet. In den Schulen werden Jugendliche mit langen Haaren zwangsgeschoren und „Niethosen“ konfisziert. Bands heißen nun Gruppen und sie singen alle deutsch. Als sich Vater Prätorius bei Walter Ulbricht über das beschwert, was man seinem Sohn mit dem Zeitungsartikel angetan hat, antwortet das Staatsratsbüro einsilbig: Ein bedauerliches Versehen. Aber „gedruckt ist nun mal gedruckt“. (mz)