«Händelstadt» Halle «Händelstadt» Halle: Georg Friedrich Händel - Weltstar und Lebemann

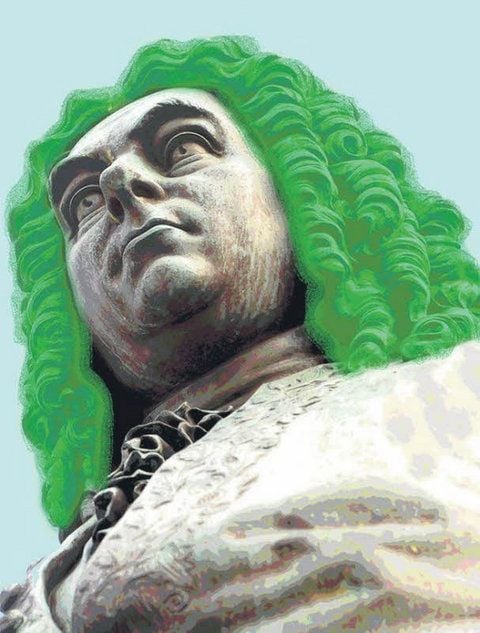

Halle (Saale)/MZ. - Wie Georg Friedrich Händel ausgesehen hat, wissen wir ziemlich genau. Auf dem Markt in Halle kann man ihn in seiner Leibesfülle und mit der Perückenpracht seiner Zeit bewundern. Seit 1859, seinem 100. Todesjahr, steht er da. In Bronze gegossen, auf hohem Sockel. Als einziges, übrigens von Queen Victoria mit einer stattlichen Summe gesponsertes, deutsches Händeldenkmal. Als Star seiner Zeit hatte er in London sogar schon zu Lebzeiten, 1738, eins bekommen. Was damals nicht üblich war. Auch nicht, dass er in der Westminister Abby in der Gesellschaft der englischen Könige bestattet wurde.

Als europäischer Barockmeister par excellence ist der prominenteste Hallenser längst unumstritten, auch wenn ihn die Engländer - etwas verkürzt - gerne als Nationalkomponisten für sich reklamieren. Nun will auch seine Geburtsstadt noch stärker von Händels Ruhm profitieren. Halles neuer Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wirbt daher für den Namenszusatz "Händelstadt" und erhofft sich so für seine Kommune ein "Alleinstellungsmerkmal".

Sammlung von Anekdoten

Wie Händel privat, sozusagen als Mensch, war, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Home-Story war noch nicht erfunden, Briefe sind kaum überliefert. John Mainworing verfasste ein Jahr nach seinem Tod eine Biographie mit einer handlichen Anekdotensammlung. Dass er gern und üppig tafelte, und auch sonst gut zu leben verstand, darf man als gesichert annehmen.

In seinem Londoner Wohnhaus in der Lower Brook Street (wo Halle übrigens mit keinem Wort erwähnt wird) bekommt man davon einen Eindruck. Es spricht viel dafür, sich Händel als eine barocke Persönlichkeit wie aus dem Bilderbuch vorzustellen. Verheiratet war er nie. Wem er von seinen weiblichen oder männlichen Sängerstars, Mäzenen oder Freunden in der Liebe den Vorzug gab, darüber kann man heute unbefangen spekulieren. Und nichts dabei finden. Was auch gut so ist und uns im Grunde nichts angeht.

Händels musikalische Kinder jedenfalls erfreuen sich über zweieinhalb Jahrhunderte nach dem Tod ihres Schöpfers bester Gesundheit! Er hat allein 42 Opern hinterlassen, zahlreiche Oratorien und Orchestermusiken unterschiedlichster Art. Die Opern waren zwar nach seinem Tod bis 1920 von den Bühnen verschwunden. Doch heute sind sie, dank intensiver Händelpflege in Göttingen und Halle und dem Barockboom der letzten Jahrzehnte, wieder da und gehören zum festen Bestandteil des Repertoires.

Was die Erinnerung an Händel immer wach hielt, waren seine Oratorien. Das "Halleluja" aus seinem "Messias" etwa ist so bekannt, dass es heute auch der hartgesottenste Verächter von klassischer Musik kennt. Auch der "Feuerwerksmusik" entkommt man nicht. Dieses Schmuckstück barocker E-Musik ist alljährlich das Tüpfelchen auf dem i beim Abschlusskonzert der Händelfestspiele. Dass bei ihrer Uraufführung im Londoner Green Park 1749 gleich noch ein Pavillon in Flammen aufging, hat ihrem Siegeszug und Händels Ansehen in seiner Wahlheimat England jedenfalls kein bisschen geschadet. Für die Briten war es selbstverständlich, dass bei der großen Bootsparade auf der Themse zum diamantenen Thronjubiläum der aktuellen englischen Königin, Händels "Wassermusik" zu Ehren kam.

Dass Händel seine Vaterstadt schon mit 18 Jahren verlassen hat, muss die Hallenser nüchtern betrachtet, nicht grämen. Immerhin hat er sich schon als Heranwachsender gegen erste väterliche Einwände der Musik verschrieben und bei den besten Lehrern vor Ort eine solide Ausbildung bekommen. Dass er dann einfach mal weg war, hieß ja nicht, dass er seine Vaterstadt (und seine Mutter) später nicht auch oft besucht hat.

Cleverer Stratege

Doch schon der junge Händel war nicht nur als Komponist ein Genie. Auch bei dem, was man heute Karriereplanung nennen würde, muss er ein ziemlich cleverer Stratege gewesen sein. Mit einem glücklichen Händchen bei der Wahl seiner diversen Gönner, Mäzene und Auftraggeber, ob nun in Hamburg, in Italien oder in Hannover.

Vom Ergebnis her betrachtet, waren diese Wanderjahre eine Rundumvorbereitung auf das Durchstarten in London ab 1712. Dort wurde er zugleich ein Theaterpraktiker mit beispielhaftem Qualitätsbewusstsein. Für ihn waren die besten Primadonnen und Kastraten (wie der berühmte Senesino) seiner Zeit gerade gut genug. Und der Caro Sassone, der liebe Sachse, kriegte sie alle, wenn er wollte. Dabei war er zugleich ein Unternehmer mit vollem Risiko. Er musste sich nicht nur als Komponist gegen harte Konkurrenz behaupten, sondern auch Tiefschläge einstecken.

Immerhin hielt er sich zweimal für jeweils gut zehn Jahre mit seiner Royal Acadamy of Music und einem Nachfolgeunternehmen auf eigene Rechnung, die er obendrein mit musikalischem Input fütterte, auf dem hart umkämpften launischen Londoner Opernmarkt. Als es Ende der 30er Jahre damit aus war, befreite sich Händel aus einer tiefen Lebens- und Schaffenskrise, in dem er sich neu erfand. 1741 schrieb er in einem Schaffensrausch von gerade mal drei Wochen mit dem "Messias" sein bestes Oratorium und zugleich populärstes Werk überhaupt. Was für ihn ein Art Selbsttherapie und Rettung aus einer Krise war, bescherte der Welt ein Kronjuwel ihres musikalischen Kulturerbes. Fortan war Händel der Oratorien-Komponist Nummer eins. Und er blieb es.

Freude über das Denkmal

Was der berühmteste Hallenser mit dem bewegten Leben und der faszinierenden Persönlichkeit wohl vom heutigen Halle halten würde? Sicher würde er sich über das Denkmal auf dem Markt, das Händelhaus und die Festspiele freuen. Und wegen der Debatte um seinen Job als Namenspatron vielleicht nur mit den Schultern zucken. Er braucht Halle nicht. Aber Halle könnte ihn ganz gut gebrauchen.