Das meistübersetzte Kinderbuch aller Zeiten Das meistübersetzte Kinderbuch aller Zeiten: "Max und Moritz" werden 150

Marianne Tillmann drückt auf den Schalter. Mehrmals täglich bringt die Museumsleiterin das tonnenschwere Mahlwerk der Wilhelm-Busch-Mühle im niedersächsischen Ebergötzen bei Göttingen zum Rattern. Zur Freude von 20.000 Busch-Enthusiasten, die alljährlich das 300 Jahre alte Fachwerk-Denkmal voller Stübchen und Stiegen inspizieren. Frau Tillmann, die das legendäre Gemäuer auch bewohnt, ist überzeugt: „Hier wurden Max und Moritz gnadenlos geschrotet.“

Ebergötzen, eine 1 900-Seelen-Gemeinde im hügeligen Harz-Vorland, die Heimat von Max und Moritz. Weiden säumen den Aue-Bach, in den Schneider Böck plumpste. Max-und-Moritz-Figuren an allen Ecken. Die Wilhelm-Busch-Stube hat Witwe Boltes Leibgericht auf der Speisekarte: Hähnchen. In diesem Ort sollen die beiden Lauselümmel vor 150 Jahren dem armen Onkel Fritze mit der Zipfelmütze Maikäfer ins Bett gesteckt haben.

Alles nur ausgedacht?

Busch hat das Rätsel um die beiden Bengel nie preisgegeben. „Alles reine Fantasie!“ schmunzelte er stets bei Nachfragen. Marianne Tillmann widerspricht: „In unserem Ort sind drei Personen aus den Max-und-Moritz-Geschichten historisch belegt.“ Und tatsächlich: Der fracksteife Lehrer Lämpel, der allerdings Hase hieß, orgelte beim Onkel in der Kirche und predigte gern Moral. Witwe Bolte, die Sauerkohl-Genießerin, lebte mit ihrem Federvieh in direkter Nachbarschaft zur Mühle. Und alles lachte über den Schneider Böck, wenn der Kauz mal wieder vollgesäuselt in die Aue gefallen war.

In Wiedensahl (Königreich Hannover) wird Busch 1832 als erstes von sieben Geschwistern geboren, doch seine Kindheit prägt das 150 Kilometer entfernte Ebergötzen: „Kein Ort ist mir vertrauter.“ Im Herbst 1841 kommt der Krämer-Sohn in die Obhut des Onkels mütterlicherseits: Georg Kleine, 35 Jahre alt, Pastor in Ebergötzen. Introvertiert, gebildet und - für damalige Verhältnisse - ein Freigeist, der die spießige Etikette der Biedermeier-Ära hinter sich gelassen hat. Der milde Seelentröster soll dem begabten, aber damals schon grüblerischen Einzelgänger Wilhelm Bildung vermitteln: „Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden!“

Wie Wilhelm Busch seinen Freund fürs Leben kennenlernt und welche Rolle der bei seinem buch "Max und Moritz" spielt, lesen Sie auf Seite 2.

Gleich am ersten Tag findet Busch in Erich Bachmann den Freund fürs Leben. Mit dem Sohn aus der „Herrenmühle“ teilt Wilhelm nicht nur den Privatunterricht beim Pfarrer-Onkel. Tagtäglich durchstreifen die unzertrennlichen Schelme die Natur. Sie klettern durch die Mühle, fangen Forellen mit der Hand, erbeuten Vögel mit Leimruten. Beim Baden bekleistern sie sich mit Schlamm und lassen sich so lange in der Sonne trocknen, bis sie überkrustiert sind wie Pasteten. Voller Schadenfreude piesacken die kleinen Missetäter ihre Umwelt. Dem Dorftrottel wird die Pfeife voll Kuhhaare gestopft. Er raucht sie auf, bis aufs letzte Härchen.

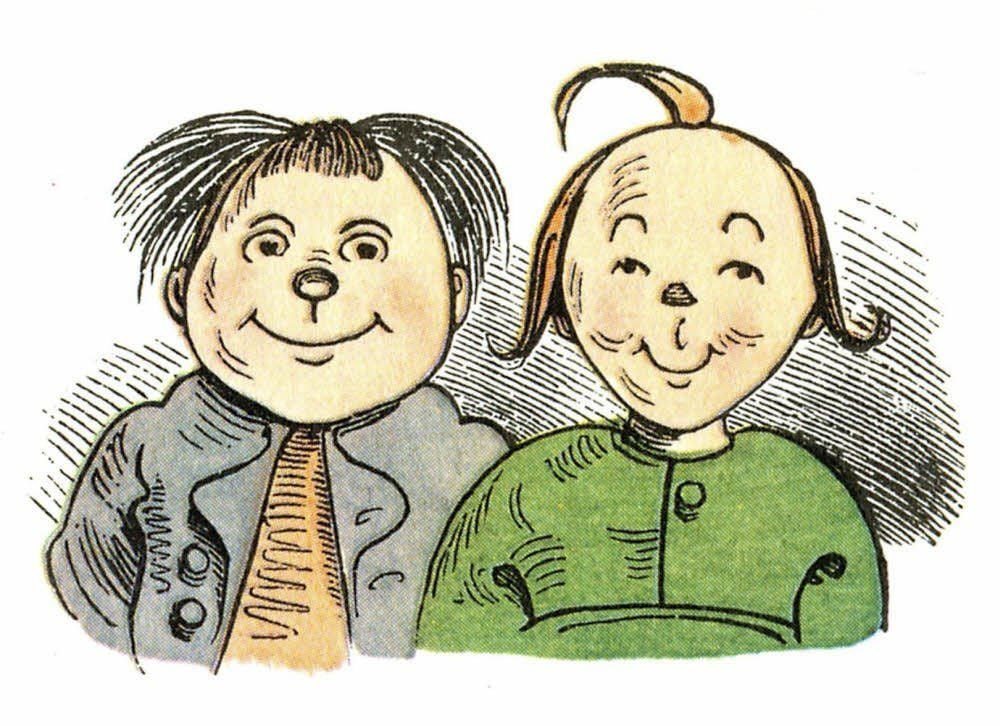

Früh schon zeigt Wilhelm jenes Talent, das ihm einmal eine Karriere bescheren wird. Dem Jungen gelingt es, mit wenigen Strichen Wesentliches zu erfassen: Ein Bleistiftportrait, das er als 14-Jähriger von seinem Freund zeichnete, zeigt Müllersohn Erich Bachmann als pausbäckigen, frechen Jungen. Dunkelhaarig, von ähnlich bäuerlicher Struktur wie der Max in der Geschichte. Ein kleines Selbstbildnis Wilhelms aus der selben Zeit weist verblüffende Ähnlichkeit mit Moritz auf: schmales Gesicht, blonder Haarwirbel. Die Freundschaft der Männer währt 66 Jahre. So ungleich sie sind, sie verstehen sich blind: Busch, der menschenscheue, introvertierte Zweifler und Künstler. Bachmann, der bodenständige Handwerker, Kirchenvorstand, Brand- und Bürgermeister.

Welche Kindheitserinnerungen Wilhelm Busch in seinem Buch verarbeitet, lesen Sie auf Seite 3.

"Jugendgefährdendes" Buch

Das kleinbürgerlich-bäuerliche Milieu des Dörfchens seiner Kindheit fasziniert Busch ein Leben lang. Alljährlich zieht es ihn an den Mühlenbach. „Da schlief’s sich gut. Das Bett wackelte noch wie früher beim Getriebe der Räder, und das herabstürzende Wasser rauschte durch meine Träume.“ In Ebergötzen verbringen die alten Freunde „grausam gemütliche Abende“. Man trinkt Pfälzer Roten, denn „Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben“. Man steigert sich in einen rasanten Austausch von beißenden Witzen und Wortspielen. „Es wird Krieg geben, Erich! Aber wir erleben es nicht mehr.“ Tabakschwaden ziehen durch die gute Stube. Schwarze Zigaretten glühen, 50 Stengel pro Tag. Dreimal handelt sich Busch eine Nikotinvergiftung ein. Die stundenlangen Gespräche schlagen Schleifen und Spiralen, nicht selten bis zum Hahnenschrei. Kindheitserinnerungen werden wach. Der unglückliche Lehrer der Dorfjugend erscheint im Geiste. Der Misanthrop hatte sich erhängt und wurde auf dem Kirchhof begraben – direkt unter Wilhelms Kammerfenster. „Von nun an zwang er mich auch in der heißesten Sommerzeit, ganz unter der Bettdecke zu liegen.“

All diese Erinnerungen münden schließlich in den literarischen Nachhall, der Busch berühmt gemacht hat. „Dem Ernährungstrieb folgend“ und „abseits des Gewurls der großen Städte“ kreiert der ewige Junggeselle den Klassiker der Kinderliteratur ab 1863 in seinem Heimatdorf Wiedensahl in Text und Bild. „1864 hat Busch die Geschichte vollendet“, sagt Dr. Kai Gurski, Pressereferent des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover, das mit 1.500 Zeichnungen und Ölgemälden sowie 50 Bildergeschichten und 900 Briefen mehr als zwei Drittel aller erhaltenen Werke des Künstlers beherbergt. Für 1.000 Gulden verkauft Busch sämtliche Rechte an einen Verlag. Das entsprach damals in etwa dem doppelten Jahreslohn eines Handwerkers. Im Oktober 1865 kommt die damals als „jugendgefährdend“ kritisierte Schrift in den Buchhandel. Noch zu Lebzeiten ist der Schöpfer Hunderter weiterer berühmter Bildgeschichten ein gemachter Mann: Seine Erben freuen sich über mehr als 300.000 Goldmark. Im April 1907 treffen sich Wilhelm Busch und Erich Bachmann zum letzten Mal – in Mechtshausen am Harz, wo der Malerdichter bei seinem Neffen, Pastor Nöldeke, den Lebensabend verbringt. Vier Monate später stirbt der alte Freund, im Januar 1908 schließlich auch der Vater von „Max und Moritz“.