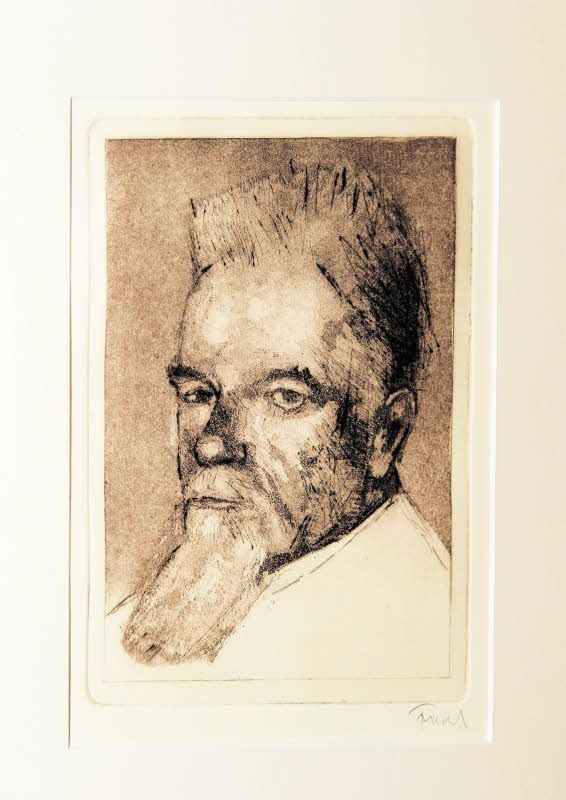

Zum 100. Todestag von Max Klinger Zum 100. Todestag von Max Klinger: Naumburg Leipzig München

Großjena - Es ist ein ungewöhnliches Buch: Dagmar Manzels „Mein Liederbuch“. Die 1958 geborene Sängerin, die vor allem in der Berliner Komischen Oper auf der Bühne steht und dort - so 2016 in „Die Perlen der Cleopatra“ - vom Publikum regelmäßig gefeiert wird, versammelt in ihm ihre Lieblingslieder. Sie stammen hauptsächlich aus den 20er-Jahren und aus Berlin, der musikalischen Heimat Dagmar Manzels. Neben Liedern, Duetten und Couplets, so von Werner Richard Heymann (1896-1961), Paul Abraham (1892-1960) und Hanns Eisler, (1898-1962) finden sich mit zwei Liedern von Helmut Oehring auch neue Kompositionen. Ihnen als Illustration beigegeben haben Dagmar Menzel und der Insel-Verlag eine Arbeit des Berliner Malers und Grafikers Lutz Seidel: „Mondnacht - Max Klingers Radierhäuschen im Winter“. Die Strichätzung ist 2017 in Großjena im Radierhäuschen entstanden, in dem einst Max Klinger gearbeitet hatte. Neben dem früheren Wohnhaus des Künstlers stehend, gehört es heute zum Max-Klinger-Haus des Stadtmuseums.

Mit Operetten-Liedern

Klinger zusammen in einem Band mit Operettenmelodien, da mag mancher die Stirn runzeln. Gänzlich falsch indes ist diese Kombination nicht, starb Klinger doch in jener Zeit, in der diese musikalische Gattung ihren grandiosen Aufschwung startete.

Fünf Mal war Lutz Friedel in den Jahren 2016 und 2017 zu Gast in Großjena, um für mehrere Monate vor Ort künstlerisch zu arbeiten. Er spüre den „Klinger in mir“, schrieb er während dieser Zeit in eines seiner künstlerischen Tagebücher. Entstanden sind damals zahlreiche Arbeiten, die 2017 in einer Sonderausstellung in Großjena zu sehen waren und die noch immer auf der Internetseite des Künstlers zu finden sind.

Lutz Friedel gab damit bereits einen Ausblick auf das Jubiläum „100. Todestag Max Klingers“, das in diesem Jahr mit mehreren Ausstellungen und Aktivitäten gewürdigt wird. Mit ihnen rückt der neben Friedrich Nietzsche (1844-1900) zweite Große, der mit Naumburg und der Saale-Unstrut-Region eng verbunden ist, stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

Letzte Ruhestätte

Max Klinger starb am 4. Juli 1920 in Großjena, wohin er im Herbst 1919 von Leipzig aus seinen Hauptwohnsitz verlegt hatte. Zuvor hatte er die aus dem Dorf stammende Gertrud Bock geheiratet, um sein einstiges Modell nun auch wirtschaftlich abzusichern. Nach dem Schlaganfall, den Klinger am 19. Oktober 1919 erlitten hatte, ein durchaus nachvollziehbarer Akt. Als Nachlassbetreuer setzte er seinen Freund und Bildhauer Johannes Hartmann ein, legte außerdem fest, seine letzte Ruhe in Großjena finden zu wollen. So befindet sich das Grab Klingers noch heute oberhalb der Unstrut auf dem Areal seines einstigen Wohnhauses.

In Großjena sowie in Naumburg wird in diesem Jahr eine Max Klinger gewidmete Sonderausstellung zu sehen sein, die aktuelle Arbeiten von vier Künstlern einschließt, die innerhalb von vier Ende 2018 vergebenen Stipendien entstehen. „Mit dieser Ausstellung in Großjena und Naumburg in Kooperation mit der von Max Klinger begründeten Villa Romana Florenz und dem Naumburger Stadtmuseum wollen wir dazu beitragen, Klinger und die hiesige Region noch bekannter zu machen“, kündigte Manon Bursian an. „Die Künstler bekommen während des sechsmonatigen Arbeitsstipendiums die Möglichkeit, auf den Spuren von Klingers Gedankenwelt zu wandeln, sich inspirieren zu lassen und eigene Werke zu schaffen“, so die Direktorin der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt weiter.

Vier Stipendien vergeben

Vergeben wurden die Klinger-Stipendien hälftig von der Kunststiftung sowie der Villa Romana an die Hallenser Ilko Koestler und Barbara Wege sowie die Berliner Mariechen Danz und Yorgos Sapountzis. Zu erwarten sind nun interessante Arbeiten. So wird Ilko Koestler ein originalgrafisches Buch schaffen. Auch Barabara Wege wird sich der Grafik widmen und sich mit den Themen Leben, Liebe, Tod und Erotik auseinandersetzen. Mariechen Danz kündigte an, auf der Grundlage von Zeichnungen bedruckte Kostüme und Skulpturen für eine Performance entstehen zu lassen. Ausgangspunkt für Yorgos Sapountzis’ Arbeit soll Klingers Werk „Christus im Olymp“ sein, auf das der Künstler mit einer Installation und ebenfalls einer Performance reagiert. Das Quartett knüpft damit nicht nur an Max Klinger an, sondern ebenso an die Klinger-Rezeption und die Arbeiten von Lutz Friedel.

Zudem wird das Museum der bildenden Künste Leipzig vom 6.März bis zum 14. Juni eine Max Klinger gewidmete Sonderausstellung zeigen. Das Museum am Geburts- und einstigen langjährigen Wirkungsort Klingers besitzt die umfangreichste Sammlung an Werken des Künstlers.

„Zur 100-jährigen Wiederkehr seines Todestages wird dem bedeutenden Wegbereiter der Moderne eine umfassende Ausstellung gewidmet“, heißt es im Vorfeld der Schau aus dem Museum. Bereits 2017 hatte das Leipziger Bildermuseum eine ungewöhnliche Exposition ausgerichtet, in der Klinger-Werke mit Arbeiten des 1941 geborenen Malers Markus Lüpertz korrespondierten.

Das Leipziger Museum rechnet für die Jubiläumsausstellung auch mit einer großen Zahl von auswärtigen Besuchern. Daher sei eine gemeinsame Vermarktung mit der Leipzig Tourist und Marketing GmbH geplant, hieß es im Vorfeld. Die Ausstellung werde im Anschluss auch vom 4. September 2020 bis 3. Januar 2021 in der Bundeskunsthalle Bonn und der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien zu sehen sein. Einer der Gründe: Mit seiner Plastik des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827), die 1902 erstmals in der Wiener Sezession zu sehen gewesen war, schuf Klinger ein damals zwar umstrittenes, jedoch kongeniales Werk, das nunmehr ebenso perfekt in das 2020er-Beethoven-Jubiläumsjahr passt.

„Zelt“ und weitere Zyklen

Neben Leipzig ist Klinger in diesem Jahr auch Thema in München. Denn vom 13. Februar bis 10. Mai wird in der Pinakothek der Moderne in der Barer Straße 40 die Ausstellung „Max Klinger - ’Zelt’ und andere Zyklen“ gezeigt. Mehrere Blätter dieser grafischen Zyklen waren bereits in Ausstellungen des Naumburger Stadtmuseums im Großjenaer Max-Klinger-Haus zu sehen gewesen.

„Klinger war nicht nur ein Allround-Künstler, der zeichnete, malte und Skulpturen schuf, er zählt zu den bedeutendsten Grafikern seiner Zeit. Gerade mit seiner Druckgrafik ist er ein Wegbereiter der Moderne. Seine Radierungszyklen prägten in ihrer radikal neuen Erzählweise und Bildkomposition Generationen von jüngeren Künstlern und können bis heute faszinieren“, würdigt das Museum den Künstler in seiner Vorankündigung.

Außerdem in Schwaben

Die zur Moderne-Pinakothek gehörende Staatliche Graphische Sammlung München zeige Klingers „selten ausgestellten, größten und letzten Zyklus ’Zelt’ erstmals“. Es handele sich um ein Exemplar der Vorzugsausgabe, das eine Reihe von Probeabzügen und Drucke von Platten, die nicht in den Zyklus aufgenommen wurden, enthält. Einleitend zeige die Ausstellung eine Dokumentation zum Münchner Bestand an Klinger-Werken - „einem der bedeutendsten außerhalb von Leipzig“ - sowie eine Reihe seiner berühmtesten grafischen Zyklen.

Auch in Schwaben wird es bereits ab diesem Wochenende „klingern“. In Waiblingen (Baden-Württemberg) lädt die Galerie Stihl vom 1. Februar bis 26. April zum Besuch der Schau „Liebe, Traum und Tod. Max Klingers druckgrafische Folgen“ ein. Begleitend präsentiert die Stadtbücherei Waiblingen eine Medienausstellung zu Max Klinger. Während diese und etliche weitere Expositionen vor allem das reiche druckgrafische Werk Klingers zeigen, wird die Leipziger Schau auch dessen Plastik einbeziehen. Dabei hatte nach Klingers Tod diesem Teil des Werkes zunächst nur kaum das öffentliche Interesse gegolten. Schuld daran war wohl vor allem ein Verdikt, das der renommierte Kunsthistoriker, Schriftsteller und geistige Förderer des französischen Impressionismus Julius Meier- Graefe (1867-1935) im Todesjahr Klingers in der Zeitschrift der Münchener Marees-Gesellschaft „Ganymed“ ausgesprochen hatte.

Man solle ihn „begraben“

Man solle Künstler wie ihn endgültig begraben, empfahl Meier-Graefe und bezog sich damit vor allem auf das Beethoven-Denkmal, für das Klinger neben Marmor auch andere Materialien benutzte, um damit besondere Effekte zu erzeugen. Es sei damit ein Ableger der Musik Richard Wagners (1813-1883) und könne bestenfalls als Kunstgewerbe gelten. „Warum nicht die marmornen Glieder des Monstrums in Scharniere hängen und beweglich machen, da Bewegung gesucht wird? Der heilige Vogel, der den Thron schmückt, müsste mit den Flügeln schlagen. Im Thron ist Platz für die Maschine“, schreibt Meier-Graefe. Und stößt damit in eine Richtung, die in der zunehmenden Industrialisierung der Gesellschaft dieser Zeit eine Gefahr sieht. Der Kunst immanente Werte würden damit zugunsten einer beginnenden Oberflächlichkeit aufgegeben.

Diesen Vorwurf allerdings musste sich lange Zeit auch die Operette gefallen lassen. Inzwischen jedoch ist sie trotz zahlreicher kurzlebiger und heute vergessener Produktionen künstlerisch rehabilitiert und anerkannt. Und so - damit schließt sich der Kreis - ist die Klinger-Rezeption in Dagmar Manzels „Liederbuch“ durchaus nicht fehl am Platz.