Altmark Altmark: Land der Kirchen

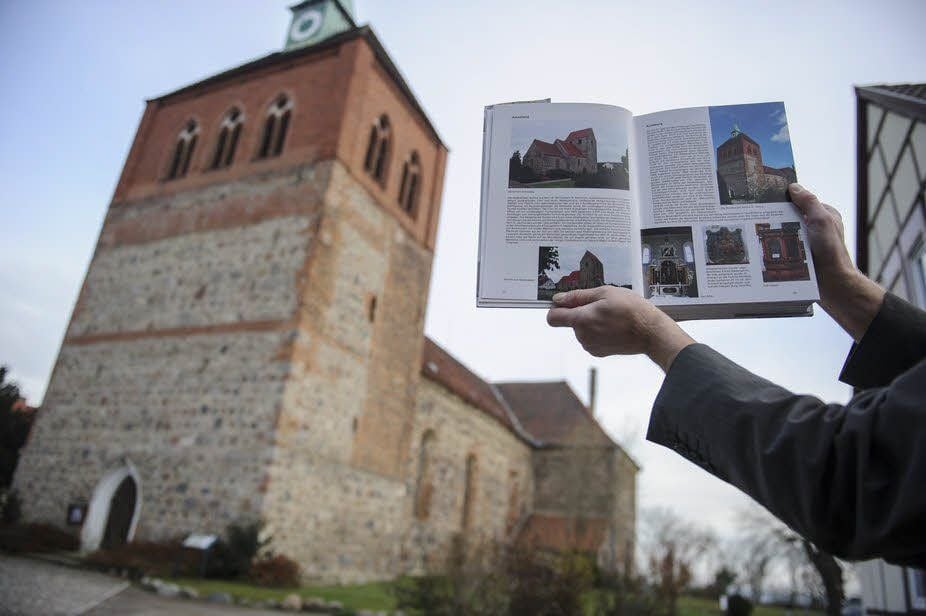

Osterburg/MZ - Wenn Thomas Hartwig auf Expedition geht, steigt er auf sein Rennrad. Sein Ziel sind die Kirchen in der Altmark. Nach 20 000 Kilometern und vielen Studien steht für ihn fest: Es sind mehr, als man sonst in Europa in einem Landstrich ähnlicher Größe findet. Möglicherweise handelt es sich sogar um die größte Kirchendichte weltweit. An diesem Nachweis arbeitet Hartwig seit vier Jahren. „Mir gefällt unsere Kirche in Bretsch. Irgendwann wollte ich wissen, wie die Kirchen in den anderen Dörfern aussehen.“ Hartwig denkt mittlerweile in größeren Zusammenhängen: Er kann sich vorstellen, dass die Altmark-Kirchen auf die Unesco-Weltkulturerbeliste kommen.

Die Altmark-Kirchen sind mittlerweile fast das zweite Zuhause des studierten Landwirts und Hobby-Forschers. Er fotografiert, gräbt sich durch Archive, recherchiert in Kirchenbüchern, spricht mit Pfarrern. Die ältesten Kirchen der Altmark - Dähre und Gross Rossau - stammen aus dem 11. Jahrhundert. Vieles an diesen und anderen historischen Gemäuern begeistert Hartwig. Vor allem sind es die unverwüstlichen Feldsteine aus der Eiszeit - das Baumaterial des Mittelalters. „Die Kirchen sind fest gefügt wie richtige Burgen“, sagt Hartwig. Das treffe ebenso auf die sakralen Ziegelbauten an Elbe und Havel zu, wo Ton und Lehm in den Flussauen lagern.

Dokumentation mit 521 Kirchen

Allein 250 alte Feldsteinkirchen haben die Zeiten, teils 1 000 Jahre, oft ohne dramatische Veränderungen überdauert. Die Aufzählung reicht von A bis Z. Arnim beispielsweise fasziniert mit kuppelartigem Kreuzgewölbe. Diese Kirche besteht aus Findlingen und gilt als eine der ursprünglichsten deutschen Kirchenbauten. Ein anderer architektonischer Höhepunkt, der das Zeug zum Touristenmagneten besitzt, steht in Möringen. Diese Anlage aus der Romanik ist komplett erhalten - wie im Bilderbuch, sagt Hartwig. Jede Kirche erzählt eine Geschichte. Z wie Zichtau - dort findet sich zum Beispiel eine von der Familie derer von Alvensleben gestiftete Kirche.

„Die Altmark ist viel mehr als nur Sand und Wald.“ 521 Kirchen umfasst seine Dokumentation insgesamt, die in einem 600 Seiten zählenden Band im Elbe-Havel-Verlag erschienen ist - bislang. Das entspricht dem Drei- bis Vierfachen dessen, was gängige Publikationen sonst ausweisen.

Dieser Unterschied verlangt natürlich eine Erklärung. Zum einen ist es die erste Übersicht ihrer Art. Zum anderen spielt auch die spezielle Zählweise eine Rolle. Hartwig: „Ich dokumentiere alles - auch verfallene Kirchen, an die nur noch Steinhaufen erinnern.“ Das sei unter anderem im längst aufgegebenen Dorf Cibow in der Letzlinger Heide der Fall gewesen. Auch die erst 1968 verlassene Käcklitzer Kirche nahe Stendal bleibt bei ihm nicht unbeachtet. Dieses Gotteshaus ist Manövern der Sowjetarmee zum Opfer gefallen.

Kein Selbstläufer

Die Ursache für die extreme Kirchendichte liegt laut Hartwig in der Christianisierung der Slawen im frühen Mittelalter. Um ihre Macht in der nur wenig besiedelten Region zu festigen, hätten weltliche und kirchliche Fürsten bestimmt: Jedes auch noch so kleine Dorf brauchte sein eigenes Gotteshaus. So wurde die Altmark zum Kirchenland.

Ein Erbe, mit dem sich heutzutage doch etwas Gutes anfangen lässt. Mit diesem Gedanken rennt Hartwig nicht nur bei Gemeindekirchenräten offene Türen ein. Auch die Landräte der beiden Altmarkkreise Salzwedel und Stendal signalisieren ihre Unterstützung. Doch ein Selbstläufer ist das Weltkulturerbe-Projekt damit noch lange nicht. Inzwischen überlegt Hartwig, ob man dafür nicht extra einen Verein oder eine Stiftung gründen sollte. Das Ziel: Spätestens 2030 sind die Altmark-Kirchen offiziell Weltkulturerbe. Darin sieht der Freizeitforscher so etwas wie seine Lebensaufgabe. Wenn seine Rechnung aufgehe, werde sich die Zahl der Touristen in der Altmark mit dem Welterbetitel erhöhen, vielleicht sogar verzehnfachen - so wie in Quedlinburg im Harz.

Seine Frau und die beiden Kinder bestärkten ihn in seinem Ehrgeiz. Und einen prominenten Befürworter mit Einfluss sieht der Kirchenforscher bereits an seiner Seite: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Anlässlich des Empfangs zum Tag des Ehrenamtes zeigte der Regierungschef seine Sympathie. „Der Gedanke besitzt ein großes Potenzial“, sagte Haseloff Anfang des Monats vor 300 Gästen in der Magdeburger Staatskanzlei.

Drei bis fünf Kirchen pro Etappe

Hartwig radelt immer weiter. Drei Ketten sind bislang verschlissen, zwei Zahnkränze unterwegs gebrochen, Radachsen auf Kopfsteinpflaster verbogen. Seine erste Kirchenausfahrt bei 30 Grad nennt er einen Höllenritt - fast 300 Kilometer über Osterburg, Gardelegen und Salzwedel. „Hinterher hatte ich die Fotos von 25 Kirchen, konnte aber meine Notizen aus Schwäche nicht mehr entziffern.“ Seither ist Hartwig , der in der Verwaltung des Biosphärenreservats Mittlere Elbe arbeitet, nach Plan unterwegs. Karten und historische Bücher helfen. Auf jeder Etappe recherchiert Hartwig zu drei bis fünf Gotteshäusern.

Auch Kurioses, von dem zuvor selten jemand Notiz genommen hat, fällt ihm dabei auf. Beispielsweise, dass in Beetzendorf immer noch eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Zwischendecke steckt. Nicht schlecht staunt Hartwig, als er sich in Stapen die Kirchturmkugel näher betrachtet: Es ist eine umfunktionierte Waschmaschinentrommel. Und in Nitzow steht das einzige Gotteshaus, das über eine Innentoilette verfügt.

Zu Weihnachten geht es bei Hartwig traditionell zu. Kerzen brennen, süße Düfte, ein festliches Lied. Es ist der Lichterglanz, der ihn Heiligabend zu seinem einzigen Gottesdienst des Jahres lockt. Da hält er es so wie geschätzt neun Millionen andere Deutsche auch.