Geschichte Geschichte : Zahna in Flammen

Zahna - Elf Wochen hat es nicht geregnet, alles ist staubtrocken. Jetzt würde ein Funke genügen, um ein Feuer zu entfachen. Oft passiert das in diesen Tagen: Da ist es ein Feld, auf dem Getreide oder Stroh in Flammen aufgeht. Dort brennt ein Wald.

Keine Warnung, kaum Schutz

Die Geschichte, um die es hier geht und deren äußere Umstände ans Hier und Heute erinnern mögen, trug sich jedoch vor 300 Jahren zu. Am 31. Juli 1719 stand Zahna in Flammen. Elf Wochen, erzählt Ortspfarrer Matthias Schollmeyer, hatte es nicht geregnet, alles war trocken.

Hinzu kam, dass die Häuser, 164 waren es zu jener Zeit, mit Stroh oder Reet gedeckt waren. Das brennt wie Zunder und an eine Feuerwehr, wie wir sie heute kennen, war nicht zu denken. „Da konnte man nur warten, bis es abgebrannt war“, sagt Schollmeyer.

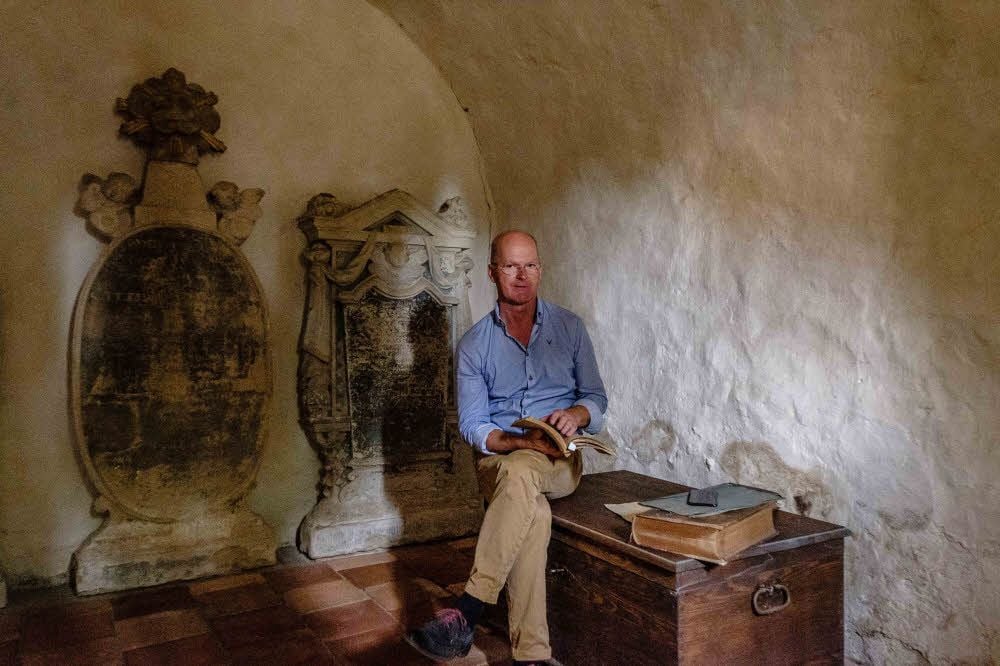

Am heutigen 31. Juli 2019 will Schollmeyer an den verheerenden Stadtbrand erinnern: Um 19 Uhr lädt er dazu in die Kirche Sankt Marien ein. Es soll keine „Gedenkfeier“ werden, doch bekommen Gäste einen Eindruck von den Ereignissen durch die Aufzeichnungen etwa von Georg Schumann, aus denen unter anderem vorgetragen werden soll. Schumann war 1719 Superintendent in Zahna.

Am 31. Juli „um halb 2“, also um 13.30 Uhr, zog zunächst eine helle Wolke über Zahna. Dann verdunkelte sich der Himmel und ein Gewitter brach los. Heute gibt es Unwetterwarnungen, damals traf es die Menschen von Zahna unvorbereitet. Zumal jener Blitz, der den Brand letztlich verursacht hat.

Nicht nur die Häuser brannten, sondern auch die Kirche. Schumann, der ein bibliophiler Zeitgenosse war, wollte seine kostbare Bibliothek retten. Am Ende konnte er gerade noch seine Haut retten.

Mit sieben weiteren Personen, die er auf dem Platz vor der Kirche traf, hatte er sich in den Feldsteinbau hinein begeben. Als es auch dort immer bedrohlicher wurde, flüchteten sie in die Sakristei.

Sie haben die Steine aus dem Boden gerissen und als eine Art Schutzwall vor das Türchen, das damals nach draußen führte und heute zugemauert ist, gestapelt.

Dann, weiß Schollmeyer, haben sie sich auf den Boden gelegt und ihre Gesichter in das nun freigelegte Erdreich gedrückt. Schumann habe den Brand als Rachefeuer gedeutet. Dadurch, so Schollmeyer, kann man sich aber auch die Katastrophe erklären. Und eine schlechte Erklärung sei immer noch besser als keine, oder? Am Ende deutete Schumann gerade auch die Rettung in der Sakristei positiv.

Dem Ort aber ging es schlecht, die „Bürgerschaft“ sei im „totalen Ruin“ gewesen. Erst in den 1730er Jahren waren sie wieder auf die Füße gekommen. Man kann sich denken, dass es lange gedauert hat, bis sich die Menschen wirklich erholt hatten.

Es war ja alles vernichtet, übrigens auch das Kirchenarchiv, gewissermaßen das Gedächtnis der Zeitgenossen. Wobei schon ab dem 4. August 1719 wieder Kirchenbücher geschrieben wurden, sagt Schollmeyer.

Nicht ohne Gläser

Zum heutigen Treffen wird er nicht nur aus Aufzeichnungen von einst lesen. Auch Texte etwa aus dem Alten Testament (Stichwort: Sodom und Gomorra) sowie eine Aufzeichnung von Schillers „Glocke“ stellt er in Aussicht. Und Musik, gespielt von Kantor Michael Weigert.

Außerdem soll sich das historische Brandereignis auch geschmacklich nachempfinden lassen: Schollmeyer hat einen Whisky gekauft, dessen Aroma rauchig ist. Wer ihn nicht mag, für den gebe es Weinbrand. Und Wasser gibt es. Eine Grundlage fürs Hochprozentige sollen Brezeln bilden.

Ach ja, Matthias Schollmeyer bittet darum, Whiskygläser mitzubringen. Die gibt es in einer Kirche typischerweise nicht.

(mz)