Neustadt-Miterbauer Herbert Müller Neustadt-Miterbauer Herbert Müller: DDR-Nationalpreis für Patent von "Schalen-Müller"

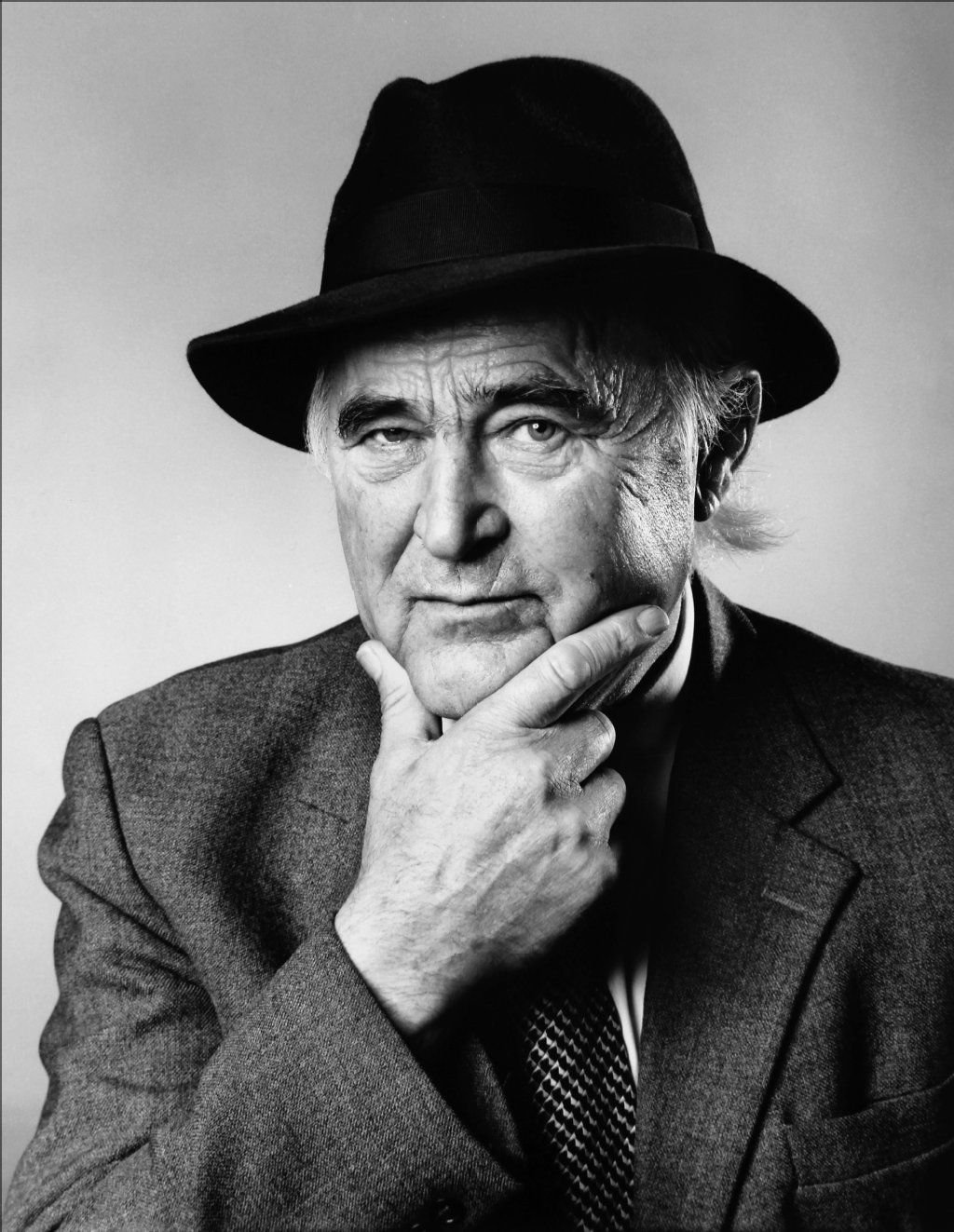

Halle (Saale)/MZ - Als Herbert Müller das Ende nahen spürte, lud er seine Söhne nach Amerika ein. Einmal wolle er über den Atlantik fliegen, einmal noch aufsteigen bis hoch über den Wolken, sagte er. Knut Müller schmunzelt. „Sind wir also nach New York geflogen für drei Tage und wieder zurück.“

Für Knut Müller, der Vater und Mutter Mitte der 80er Jahre in Halle zurückließ, um im Westen ein erfolgreicher Kriegs- und Reportagefotograf zu werden, war das nicht weiter erstaunlich. Es ging Herbert Müller, dem Mann, der als einer der maßgeblichen Miterbauer von der sozialistischen Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt gilt, eben wieder einmal nicht ums Ankommen. Sondern ums Unterwegssein.

„Er verstand sich als Baukonstrukteur“, beschreibt Knut Müller den einstigen „Gruppenleiter Spezialbau“, dessen größte Erfindung heute noch überall zu sehen ist: Hyperbolische Paraboloidschalen bedecken nicht die Sternwarte in Halle, sondern auch die Ostseehalle in Binz, die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen am Rhein, die Kirche St. Hildegard in Limburg an der Lahn, das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen und die Alsterschwimmhalle in Hamburg.

Ein Welterfolg, ausgetüftelt bereits Ende der 50er Jahre in der Wohnung der Müllers und jetzt, mehr als 40 Jahre danach, wieder ausgegraben von dessen Sohn. Der war vor einigen Jahren in seine Heimatstadt zurückgekehrt und hatte hier begonnen, den Rückbau der Stadt fotografisch zu begleiten, die sein Vater mitaufgebaut hatte. Die Tristesse faszinierte ihn, der Zerfall und der Zusammenbruch der Strukturen. Knut Müller machte Bildbände über Neustadt und er fotografierte mit Jugendlichen in der Stadt, die einst ein Traumort für Zehntausende war und später zum Schreckgespenst aus Betonplatten wurde.

Die Jugendlichen sollten hinterfragen lernen, ihre Umwelt reflektieren. Und eines Tages ertappte sich Knut Müller, wie er selbst noch einmal neu nachdachte. „Gerade die HP-Schalen schienen mir nun eine Art Leichtigkeit des seins auszustrahlen, sie waren wie ein Kontrapunkt zur Starre und Geradlinigkeit der Wohnblocks.“

Auf der nächsten Seite lesen Sie: Wie die DDR Müller, den experimentellen Konstrukteur beargwöhnte und Müllers Karriere bei der Luftwaffe.

Mit dem neuen Blick auf die Stadt, der Knut Müller heute eine „systemüberdauernde Modernität“ zugesteht, kam ein neuer Blick auf den Mann, der einst mit Gummibaumblättern und Papiermodellen experimentiert hatte, bis er sicher war, dass seine vom Flugzeugbau inspirierte Idee eines neuartigen Schalentragwerks aus zwei gegeneinander gespannten Parabeln wirklich hohe Stabilität bei geringem Materialaufwand verspricht.

Eine Überzeugung, die dem Hallenser über ein Jahrzehnt exklusiv geblieben ist. Die DDR-Wirtschaft scheut damals alle Experimente, einer wie Herbert Müller, im Krieg Luftwaffen-Leutnant, danach zum Bauingenieurs- und Architekturstudium, aber nie zur SED-Mitgliedschaft zu bewegen, wird ein bisschen beargwöhnt. „Er war ein Mann, der sich nicht mit Kleinigkeiten abgegeben hat“, erinnert sich sein Sohn, „er wollte seine Vision umsetzen und Sachen bauen, die kein anderer baut.“

In der uniformen Gesellschaft des frühen Sozialismus fällt so einer auf. Doch das ist Herbert Müller gewohnt. Schon als kleiner Junge, der als Sohn eines wohlhabenden Müllers in Döllnitz in der Elster-Saale-Aue aufwächst, fällt er aus dem Rahmen. Müller will Flieger werden, nicht Müller oder Bäcker wie Vater und Brüder. „Er ist über Jahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad zum Flugplatz nach Laucha gestrampelt, um irgendwie in die Nähe von Flugzeugen zu kommen.“ Ausgerechnet der Krieg öffnet ein Türchen für die Sehnsucht, über die das Dorf den Kopf schüttelt: Aus dem Notabiturienten Herbert Müller wird ein Luftwaffen-Leutnant, als dem Segelflieger ein Stuka-Pilot, der über Kreta und Frankreich Einsätze fliegt, über die er später nur sprechen, wenn er mal ein Glas zu viel getrunken hat. „Offiziell hat er immer erzählt, er sei nur Feldwebel gewesen und haben einen Lastensegler geflogen.“

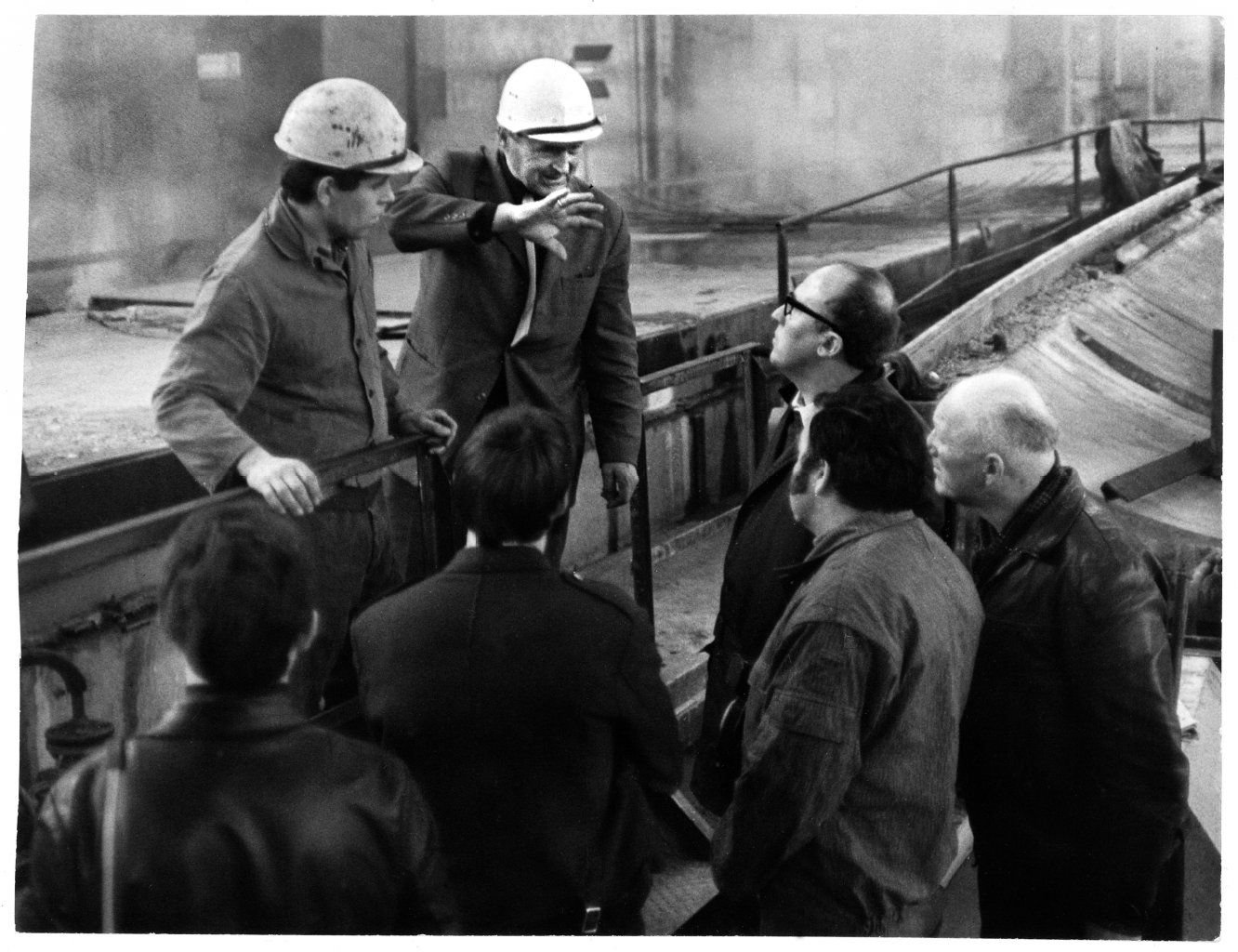

Besser so im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat, dessen erklärte Ziele Herbert Müller sich zu eigen macht. „Sie wollten wirklich eine bessere Welt bauen“, glaubt Knut Müller, der nach seiner Ausreise aus der DDR für große Nachrichtenmagazine auf dem Balkan, in Afrika und im Nahen Osten fotografiert hat. Aus seiner Kinderzeit hat er noch deutliche Erinnerungen die verqualmte Stube daheim, wenn sein Vater mit dem Neustädter Bauleiter Heiner Hinrichs und drei, vier anderen Baulöwen zusammensaß. „Blau verqualmt, Schnaps in Strömen und am Ende hieß es oft, gut, Herbert, ich rufe den Horst an.“

Die Horst war kein anderer als SED-Bezirkschef Sindermann. Und zusammen mit Heiner und Herbert bildete er eine Art magisches Dreieck, das die Beschwernisse des sozialistischen Wirtschaftens aushebeln konnte. Kein Material für hochfliegende Bauträume? Probieren, ob die HP-Schalen zu etwas nützlich sind? Einen Kindergarten bauen, wie es ihn noch nie gab? Eine Schwimmhalle in nicht mal drei Tagen decken?

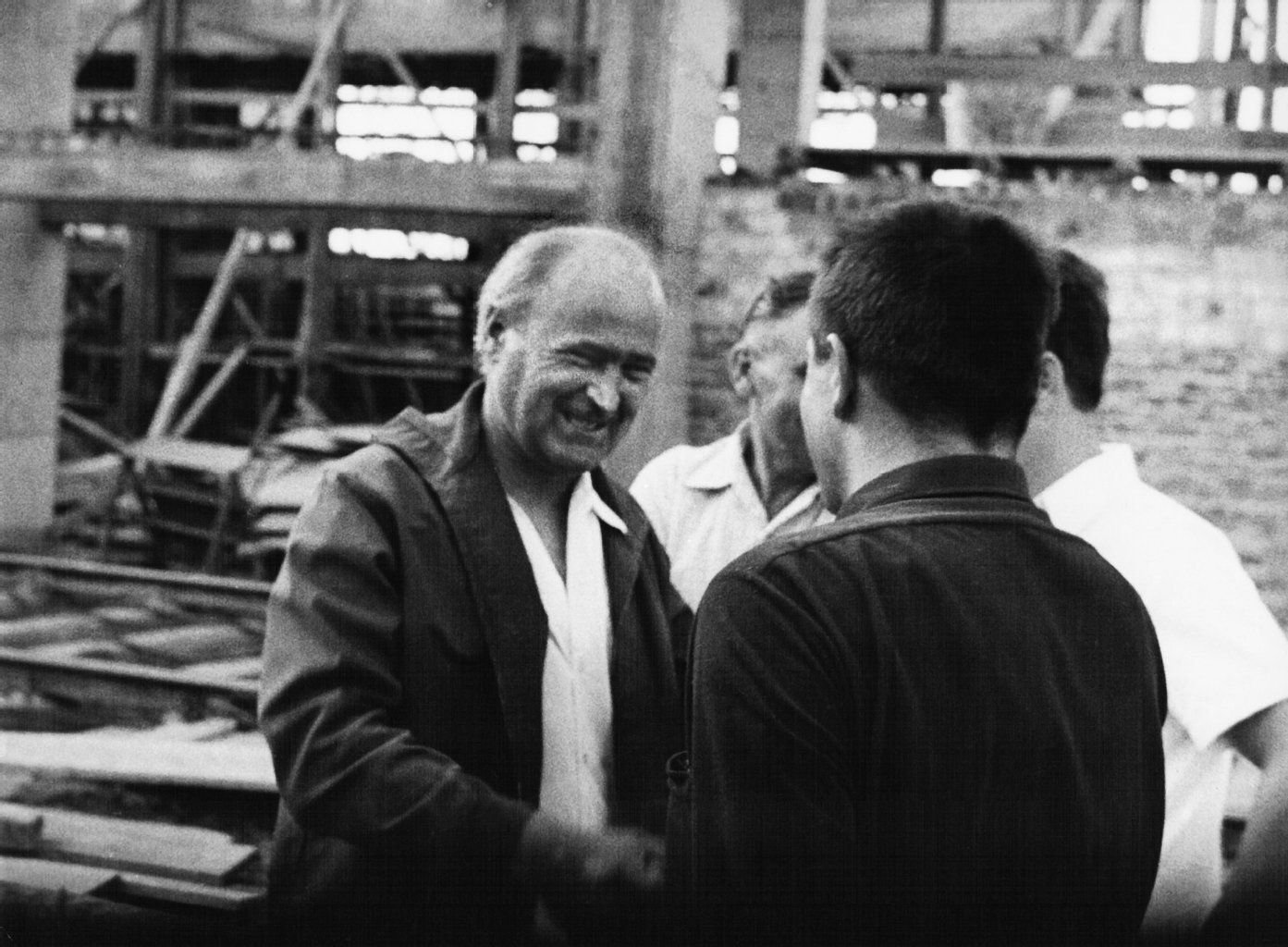

Nichts, was nicht geht, wenn der Visionär, der Organisator und der SED-Funktionär zusammenarbeiten. Der eine hat die Ideen, der andere die Kraft und die Lust sie umzusetzen. Und wenn es klemmt, lässt sich über die berühmte Parteischiene zum mächtigen Sindermann manches Hindernis aus dem weg räumen. „Sindermann wollte Weltniveau, er wollte Neustadt als Musterstadt für den ganzen Globus“, beschreibt Knut Müller. Herauskommt eine Ostmoderne, die von Halle aus bis nach Sydney, Brasilia und Malmö strahlte. Es sind Herbert Müllers beste Jahre, in denen er nicht nur als Verdienter Erfinder des Volkes geehrt wird, sondern sich im Volksmund auch den Ehrennamen „Schalen-Müller“ verdient. Der Flieger, der voller Schuldgefühle aus dem Krieg zurückgekommen ist, lebt seine Aufgabe. „Die Familie fiel ein bisschen hinten runter“, sagt Sohn Knut, „aber er sah, wie seine Ideen Furore machten.“

Auf der nächsten Seite lesen Sie: Wie die DDR-Führung versuchte Müller das Patent abzuschwatzen und was er zuletzt plante.

Zu sehr für den Staat, der eifersüchtig darüber wacht, dass kein Kopf zu weit oben getragen wird. „Mein Vater hatte ja das Patent auf die HP-Schale“, erzählt Knut Müller, „und als die richtig erfolgreich wurden, wurde das richtig profitabel.“ Pro verbautem Quadratmeter Schale fließt eine DDR-Mark an Herbert Müller. „Das waren im Monat bis zu 10.000 Mark.“ Zuviel für die Parteibürokraten, die ihren klügsten Kopf eines Tages sacht beiseite nehmen. „Man bot ihm dann für den Verzicht auf das Patent den Nationalpreis an.“ Schließlich, so erzählte Herbert Müller zu Hause, werde er ja wohl nicht nun auch noch Millionär werden wollen mit seiner Schale.

Da ist Knut Müller sicher. „Vater hatte gern Geld, aber er gab es auch gern mit vollen Händen aus“, sagt er. In den Westen zu gehen, wo seine Erfindung ihn schnell zu einem reichen Mann gemacht hätte, sei für Herbert Müller nie eine Option gewesen. „Er hat schon an das geglaubt, was sie hier getan haben und dieser Aufgabe gegenüber war er fast soldatisch loyal.“

Und voller Forscherdrang bis zuletzt. Noch kurz vor seinem Tod ließ sich Herbert Müller von seinem Sohn eine Windkraftanlage aus nächster Nähe zeigen. „Dann fing er an zu skizzieren und zu konstruieren, denn er fand das alles sehr verbesserungswürdig.“ Das letzte Projekt von Schalen-Müller ist ein hyperbolisches Windrad, leichter und stabiler als alles, was es bisher gibt. „Skizzen und Modelle sind noch da“, sagt Knut Müller, „aber Vater ist nicht mehr fertiggeworden.“