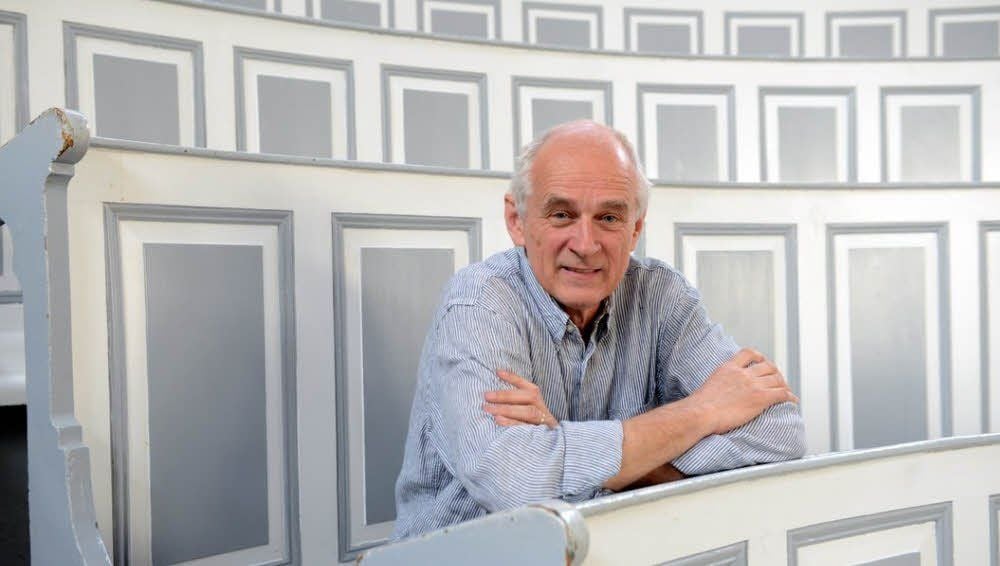

Direktor des Anatomie-Instituts Direktor des Anatomie-Instituts: Wunderwerk Mensch

Halle (Saale)/MZ - An Karfreitag gedenken die Christen des Kreuzestodes Jesu. Doch auf die Trauer folgt die Freude: Ostersonntag wird die Auferstehung des Gottessohns gefeiert, die Überwindung des Todes. Als Direktor des halleschen Uni-Instituts für Anatomie und Zellbiologie hat sich Prof. Bernd Fischer quasi sein gesamtes Berufsleben immer auch mit dem Tod beschäftigt. MZ-Redakteur Peter Godazgar sprach mit ihm.

Bernd Fischer wurde 1949 in Mülheim an der Ruhr geboren. Er studierte zunächst von 1970 bis 1974 in Bonn Agrarwissenschaften und promovierte in dem Fach auch, bevor er ab 1979 in Aachen Humanmedizin studierte. Seit 1993 ist er Professor für Anatomie und Reproduktionsbiologie und Institutsdirektor in Halle. Bernd Fischer ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.

Können Sie mit dem österlichen Wunder der Auferstehung etwas anfangen?

Fischer: Nein, nicht mit der christlichen Überlieferung. Freilich gibt es da eine kindliche Prägung: Ostern war immer ein großes Familienfest.

Sie kennen als Anatom vermutlich sämtliche Vorgänge innerhalb des Körpers. Bleibt da noch Raum für das Wunderbare daran?

Fischer: Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der medizinischen Lehre und kenne einige Vorgänge, mehr nicht. Jedes Jahr lerne ich dazu. Auf der einen Seite gibt es einen enormen Wissenszuwachs. Und trotzdem gibt es immer noch so viel, was wir nicht erklären können. Das ist und bleibt ein Wunder: Wie der Mensch aufgebaut ist, dass er sich - wenn auch über einige Millionen Jahre - so perfekt entwickelt hat: Da stehe ich jedes Mal staunend vor. Ich wüsste nicht, welches anatomische Detail verbessert werden könnte.

Was macht für Sie die Faszination Ihres Berufs aus?

Fischer: Die Erkenntnis, dass sich die Natur - und in diesem Rahmen der Mensch - im Zuge der Evolution zu etwas so Perfektem entwickelt hat. Das lässt mich immer wieder staunen. Immer und immer wieder.

Wann haben Sie zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen?

Fischer: Das war mein Großvater. Er wurde, nachdem er gestorben war, zu Hause aufgebahrt, das war ja lange üblich. Ich war sieben, acht Jahre alt - und ich war geschockt. Er sah ganz anders aus als ich ihn in Erinnerung hatte. Die nächste Begegnung mit einem Toten hatte ich dann als Medizinstudent in meinem Präparierkurs. Auch das war ein sehr emotionaler Moment für mich, eine Mischung aus Angst, Verunsicherung, einem großen Wunsch nach Abstand. Aber mit den Jahren hat sich das verändert zugunsten einer festen Überzeugung: Ohne die sehr fundierte Kenntnis über den menschlichen Körper können Sie kein guter Arzt sein.

Warum wurden Sie ausgerechnet Anatom?

Fischer: Das war ein purer Zufall. Ich arbeitete als Postdoc in Cambridge und bekam das Angebot einer Assistentenstelle am Anatomischen Institut an der RWTH in Aachen. Plötzlich war ich in der Anatomie und wusste zunächst auch nicht, ob ich das mein Leben lang machen möchte.

Sie sind im Berufsalltag ständig konfrontiert mit der Endlichkeit. Hat das Auswirkungen auf Ihr Leben?

Fischer: Ich denke schon. Der Tod hat eine große Bandbreite: Ich habe im persönlichen Umfeld die Situation erlebt, dass jemand sterben wollte, einfach weil sein Leben nicht mehr lebenswert war. Der Tod als Erlösung, das ist das eine Extrem. Ich persönlich befinde mich in einer Phase, in der ich das Leben einfach toll finde. Zu wissen, dass man da irgendwann loslassen muss, ist schwierig, aber ich weiß: Das wird kommen. Das ist unentrinnbar. Und dann bin ich ein Toter, wie die vielen, mit denen ich beruflich zu tun habe.

Empfinden Sie die Arbeit mit Leichen als belastend?

Fischer: Nein, gar nicht mehr. Auch bei den Studierenden stelle ich immer wieder diesen Sinneswandel fest. Im Laufe des Präparierkurses erkennen sie die einmalige Chance, Leben durch Anatomie zu verstehen.

Im „normalen“ Alltag wird der Tod am liebsten ausgeblendet.

Fischer: In früheren Zeiten gab der Glaube ans Jenseits Hoffnung auf ewiges Leben. Wenn das wegfällt, wie bei vielen nicht religiösen Menschen heute, bekommt der Tod etwas sehr Beunruhigendes.

Haben Sie selbst Angst vor dem Tod?

Fischer: Vor dem Tod nicht, aber vor dem Sterben. Denn das kann - und das weiß ich nun wirklich sehr genau - ganz, ganz fürchterlich sein.

Mit der Leiche haben Sie gewissermaßen immer nur „die Hülle“ vor sich. Der Arzt Duncan MacDougall hat im frühen 20. Jahrhundert versucht, das Gewicht der Seele zu messen - und kam auf durchschnittlich 21 Gramm.

Fischer: Ja, eine hübsche Geschichte, aber das ist Quatsch.

Die Seele ist Quatsch?

Fischer: Ihre Existenz wird von Religionen postuliert. Und dass es einen urmenschlichen Bedarf an „Seele“ oder „Unsterblichkeit“ gibt, sieht man allein daran, dass ich keine Kultur ohne Religion kenne. Das ist, nach allem was wir wissen, einzigartig unter den Lebewesen auf dieser Erde. Religion hat für uns alle eine positive Seite. Die aus ihr abgeleiteten moralisch-ethischen Ansprüche – denken Sie an die Zehn Gebote - halte ich für eine großartige humanistische Leistung.

Wir müssen vielleicht gar nicht von der Seele sprechen. Was man dem Leichnam, der Hülle, genauso wenig ansieht, ist, ob der Mensch in lebendigem Zustand ein Genie war oder das ganze Gegenteil.

Fischer: Körperlich sieht man da nichts. Das gab es ja alles: Vergleiche von Ethnien, die sich als „überlegene Rasse“ bestätigt finden wollten, oder die absurde Frage: Ist Einsteins Gehirn irgendwie anders? Nein, das bringt alles nichts. Wir haben sozusagen alle die gleiche Karosse. Was darin „steckt“, ist trotzdem total unterschiedlich.

Gibt es eigentlich so was wie eine Lieblingsstelle des Anatomen? Das Herz möglicherweise?

Fischer: Nein, bei mir nicht das Herz. Ich bin ja auch Reproduktionsmediziner, daher gehören für mich die Geschlechtsorgane zu den faszinierendsten Organen. Dass wir beide hier sitzen und reden, das ist einfach ein Wunder. Dass unter den Millionen Spermien Ihres Vaters dieses eine den richtigen Weg gefunden hat und dann auch noch diese eine von einer halben Million Eizellen Ihrer Mutter gerade in dem Zyklus befruchtet hat, der zu Ihrer Konzeption führte: Das können Sie logisch nicht mehr erklären. Wenn ich die ganze Frühentwicklung sehe - einfach unfassbar!

Welche Geheimnisse werden wir noch aufdecken?

Fischer: Das weiß ich leider nicht, aber ich bin sicher: Auf uns warten noch Erkenntnisse - der Wissenszuwachs steigt exponentiell -, die uns verblüffen und revolutionär sind, die die Medizin auf den Kopf stellen. Da bin ich total optimistisch: Wir werden immer mehr verstehen. Ob uns das am Ende immer glücklicher macht, weiß ich nicht. Aber ich bin auf der Seite derer, die sich freuen an neuen Erkenntnissen.