Der Kessel bleibt kalt Der Kessel bleibt kalt: Dessaus Stadtwerke verfeuern ab sofort keine Kohle mehr

Dessau - Für den Blick in die Luke braucht es einen feuerfesten Helm mit Sichtschutz - und etwas Abstand. Heiße Luft bricht aus dem Kessel, gleißend hell ist der Feuerschein, der für ein Stück Geschichte steht, das Karsten Schmelzer zu Ende schreibt: Kraftvoll schließt der Stadtwerke-Mann den historisch wirkenden Hauptwasserschieber im Dessauer Kraftwerk und kappt die Wasserzufuhr des Kessels. Es ist vollbracht. Es ist vorbei.

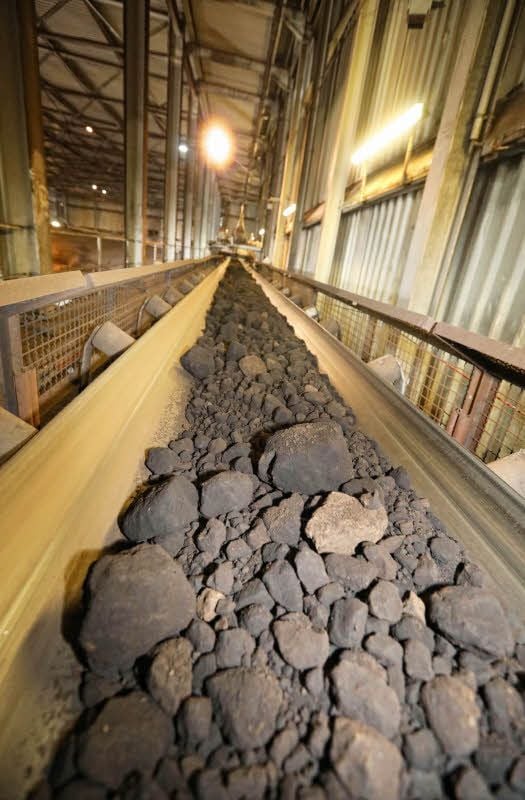

Anfang März hatten die letzten vier Züge das Eingangstor zum Dessauer Kraftwerk passiert. 1.000 Tonnen Rohbraunkohle. Unbearbeitet. Geliefert aus dem Tagebau Profen. Eine Woche später zog ein letztes Mal Qualm aus dem 1976 errichteten Schornstein des Dessauer Kraftwerkes. Dort wird ab sofort keine Braunkohle mehr verbrannt. Die Fernwärme zum Heizen wird künftig überwiegend aus Erdgas erzeugt.

Der Ausstieg war lange geplant. „Eigentlich“, sagt Thomas Zänger, Chef der Stadtwerke, „fiel die Entscheidung indirekt schon 2014.“ Damals beantragten die Stadtwerke eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb des Kohlekessels - was verbunden war mit einem Ausstiegsszenario und einem verbindlichen Zeitraum. Am 1. Januar 2023 wäre die Nutzungserlaubnis abgelaufen. Dass nun alles viel schneller geht, hat mit notwendigen Reparaturen zu tun. „Wir hätten“, sagt Zänger, „noch einmal viel Geld investieren müssen.“

„Es hat in all den Jahren keine spektakulären Ausfalle bei Strom oder Fernwärme gegeben“

Im Juli 1992 hatten die gerade gegründeten Stadtwerke Dessau erst von der Meag das inzwischen abgerissene Heizkraftwerk Alten und dann von der Treuhandanstalt Teile des Betriebsgeländes der Gärungschemie in der Johann-Meier-Straße übernommen - einschließlich des dortigen Industriekraftwerks.

Durch Umbau, Rekonstruktion und Neubau mit Hilfe eines Fondsmodells entstand dort ein Kraftwerk, das die Stadt mit Fernwärme, Dampf und Elektroenergie versorgt. Schon im Oktober 1994, nach der Übernahme des Heizwerks Ost, konnte das Kraftwerk den Fernwärmebedarf der Stadt allein decken - und sich endgültig vom Kraftwerk Vockerode verabschieden, das Dessau jahrzehntelang beliefert hatte.

„Es hat in all den Jahren keine spektakulären Ausfalle bei Strom oder Fernwärme gegeben“, sagt Zänger. Auch wenn es immer mal schwierig und anstrengend war, in kalten und nassen Winternächten die gefrorene Braunkohle aus den stählernen Waggons zu bekommen. Zänger hofft, dass die Versorgung der Stadt auch nach dem Verzicht auf den Energieträger Braunkohle so bleibt. „Wir setzen auf Gas und Öl. Wenn internationale Verträge weiter gelten, ist das sicher.“

2018 wurden noch einmal 15 Millionen Euro in eine neue Gasturbine investiert

Die Stadtwerke haben sich auf den Tag X vorbereitet. 2016 ging der riesige Wärmespeicher auf dem Kraftwerksgelände ans Netz. 2018 wurden noch einmal 15 Millionen Euro in eine neue Gasturbine investiert. Die alte Turbine war am 1. Januar 1996 ans Netz gegangen. Nach 22 Jahren galt sie europaweit als eine der ältesten. 156.000 Laufzeitstunden standen zu Buche. Bei 160.000 liegt die Grenze. Die neue Turbine macht das Kraftwerk flexibler und wirtschaftlicher.

Was nun aus dem Schornstein wird, ist offen. Zänger hatte gehofft, dass sich Mobilfunkfirmen für den Riesen interessieren. Doch der neue 5-G-Standard lässt Interessenten abwarten. Dieser braucht eher viele kleine Masten. Eine Rückbauverpflichtung gibt es nicht. Was aus der Kohletechnik wird, ist ebenfalls unklar. Ein Rückbau lohnt derzeit nicht. Die Stahlpreise sind zu niedrig. „Wir warten ab“, sagt Zänger und verweist auf ein wichtiges Pfund: Das Gelände hat einen Gleisanschluss. „So viele gibt es in Dessau nicht mehr.“ (mz)