Abprodukt mit Potenzial Abprodukt mit Potenzial: Futterhefe aus Wolfen ersetzt vor 75 Jahren Sojaschrot

Wolfen - Da geht noch was. Und was! In den Ablaugen aus den Zellstoffproduktion, die beim Holzaufschluss anfallen, stecken noch wertvolle Inhaltsstoffe. Warum sollten die einfach wegfließen? So wird 1938 in der Filmfabrik eine spezielle Abteilung gegründet, die diese Inhaltsstoffe nutzbringend verarbeiten soll. Und das funktioniert: Aus Abfällen, die die Umwelt belasten, werden nutzbringende Sachen.

1944 gelingt es, Futterhefe - also Eiweiß - durch den Einsatz spezieller Mikroorganismen aus den Ablaugen herzustellen.

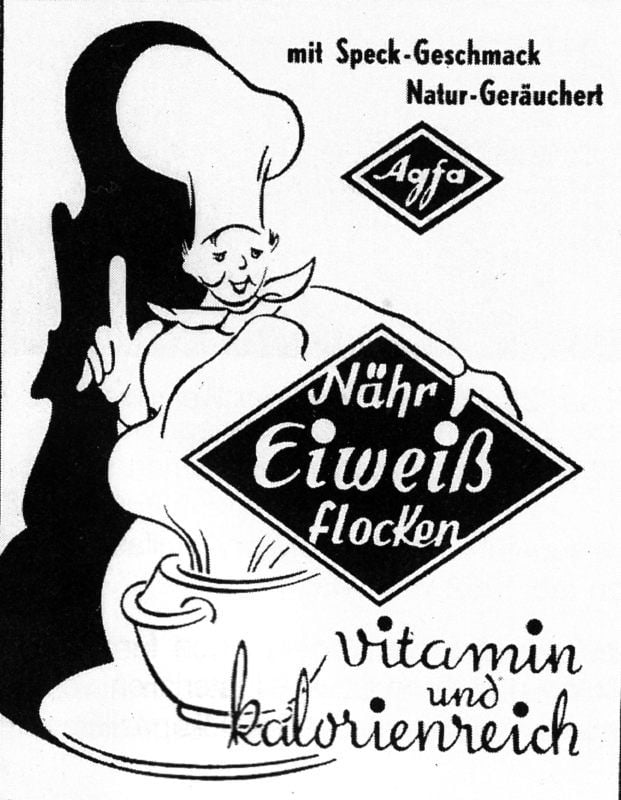

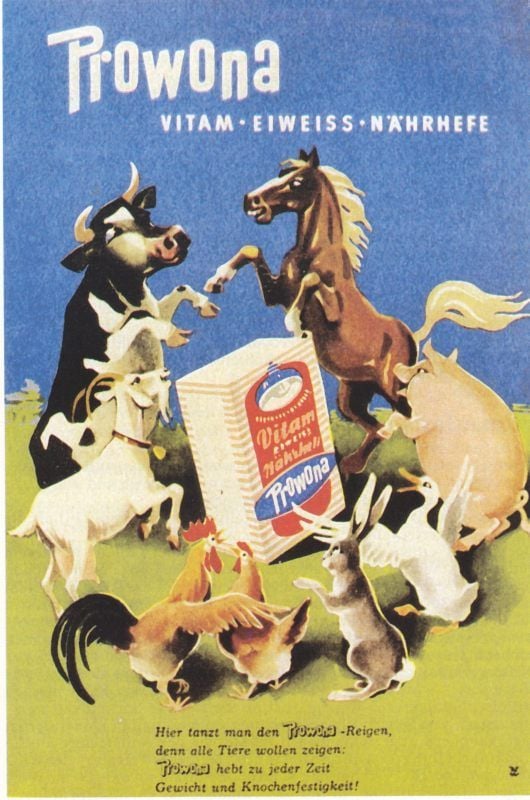

Diese Hefe kommt als Futtermittel mit dem Namen Prowona (Protein-Wolfen-Nahrung) in den Handel. Mit dem Slogan „ ... Prowona hebt zu jeder Zeit Gewicht und Knochenfestigkeit“ macht man den Tierhaltern das Produkt schmackhaft. Später, verfeinert bis zur Lebensmittelqualität, erlangt die Hefe in der Nachkriegszeit auch als Nahrungsmittel, ab etwa 1952 als Nähreiweiß gehandelt, Bedeutung.

Die bekannten Zellstofffabriken wendeten das in Wolfen ausgearbeitete Verfahren nicht an

Das Verfahren war in Zusammenarbeit mit einem Forscherteam der Agfa Farbenfabrik unter Leitung von Alfred Rieche entwickelt worden. Und es funktioniert heute noch. Allerdings: Die bekannten Zellstofffabriken wenden das in Wolfen ausgearbeitete Verfahren nicht an, weil das auf diesem Weg gewonnene Eiweiß im Vergleich zum Sojaschrot aus Übersee zu teuer ist.

Doch das könnte sich in Zukunft mit Blick auf Umweltschutz und Erderwärmung ändern. Die Auswirkungen des Anbaus von Sojabohnen auf Flächen des abgebrannten Regenwaldes beispielsweise im Amazonasgebiet werden eine teure Angelegenheit. So könnte das in Wolfen ausgearbeitete Verfahren von den Zellstofffabriken möglicherweise wieder aufgegriffen werden.

Vor 75 Jahren jedenfalls ersetzt das damals neue Verfahren den Import von Sojaschrot aus Übersee. Die Lieferkette hat der Krieg durchbrochen. Man muss die Versorgung der Landwirtschaft mit Futtereiweiß auf eigene Füße stellen.

Mit Torula utilis schließlich gelingt der Sprung vom Abprodukt zum Nahrungsmittel

Ursprünglich arbeitet das Forscherteam der Farben- und Filmfabrik unter Prof. Alfred Rieche (1902-2001) an einem Verfahren, das die Belastung der in die Grube Johannes und von dort nach einer teilweisen Klärung in die Mulde eingeleiteten Abwässer von sogenannten Pentosen reduziert. Pentosen sind spezielle Zucker. Sie binden durch chemische Reaktion den im Wasser gelösten Sauerstoff und sind mitverantwortlich für Fischsterben, wenn sie in Flüsse und Seen gelangen.

Rieche nun hat die Idee, die in den Laugen enthaltenen Pentosen speziellen Hefepilzen zum Fraß vorzuwerfen und damit eine Vermehrung der Pilze zu erreichen. Aus den etwa 700 existierenden Hefearten mit 5.000 Stämmen den geeigneten Stamm herauszufinden und die optimalen Vermehrungsbedingungen zu erforschen, das ist die Herausforderung für das Team. Mit Torula utilis schließlich gelingt der Sprung vom Abprodukt zum Nahrungsmittel.

Der I.G. Farbenkonzern lässt sich das Verfahren patentieren und vergibt auch eine Lizenz an den Zellstoffkonzern Waldhof, der bereits 1942 die Hefeproduktion aufnimmt. Wegen kriegsbedingter Engpässe kann in der Farbenfabrik erst ein Jahr später eine größere Versuchsanlage mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen pro Jahr fertiggestellt werden.

Filmfabrik konnnte für die Landwirtschaft jährlich bis zu 7.000 Tonnen Futterhefe herstellen

Auf dieser Basis entsteht 1944 in der Filmfabrik eine Produktionsanlage. Die kann für die Landwirtschaft jährlich bis zu 7.000 Tonnen Futterhefe herstellen. Bis in die 1980er Jahre kann die Hefeproduktion als Nahrungsmittel auf etwa 13.000 Tonnen erhöht werden. Mit der Stilllegung des umweltbelastenden Chemiefaserbereichs ab 1989 wird im Mai 1990 auch die Hefeproduktion eingestellt.

Wie so oft bei wissenschaftlichen Erfindungen während des Weltkrieges, streckt auch hier der Teufel die Hand aus. Aus den Ablaugen wurde nämlich bald nicht nur Futterhefe und Nahrungshefe hergestellt. Sie werden auch Basismaterial für eine Chemikalie, die als Treibstoff die V2-Raketen antreibt - durch die Isolation von „Furfurol“ aus den Ablaugen wird das möglich.

Im Auftrag der Wehrmacht und also unter strengster Geheimhaltung (Tarnname Lignol) wird in der Filmfabrik ein entsprechendes Verfahren erarbeitet und eine Anlage errichtet, in der im Jahr 1944 rund 52 Tonnen gewonnen werden. (mz)

Mit der Inbetriebnahme der Zellstofffabriken 1937 hatte man in der Filmfabrik noch keine geeignete Lösung für die Entsorgung der Ablaugen, die beim Aufschluss des Holzes angefallen waren. Die Ablaugen wurden eingedampft, die Rückstände verbrannt beziehungsweise die Ablaugen auf Feldern verrieselt.

Beides führte zu Geruchsbelästigungen und Protesten der Bevölkerung. Man erkannte, dass die Abproduktebelastung der Abwässer gesenkt werden muss. Einige Inhaltsstoffe waren wirtschaftlich interessante Chemikalien.