Probleme in Patchworkfamilien Warum Stiefmütter im Auto nicht vorn sitzen dürfen

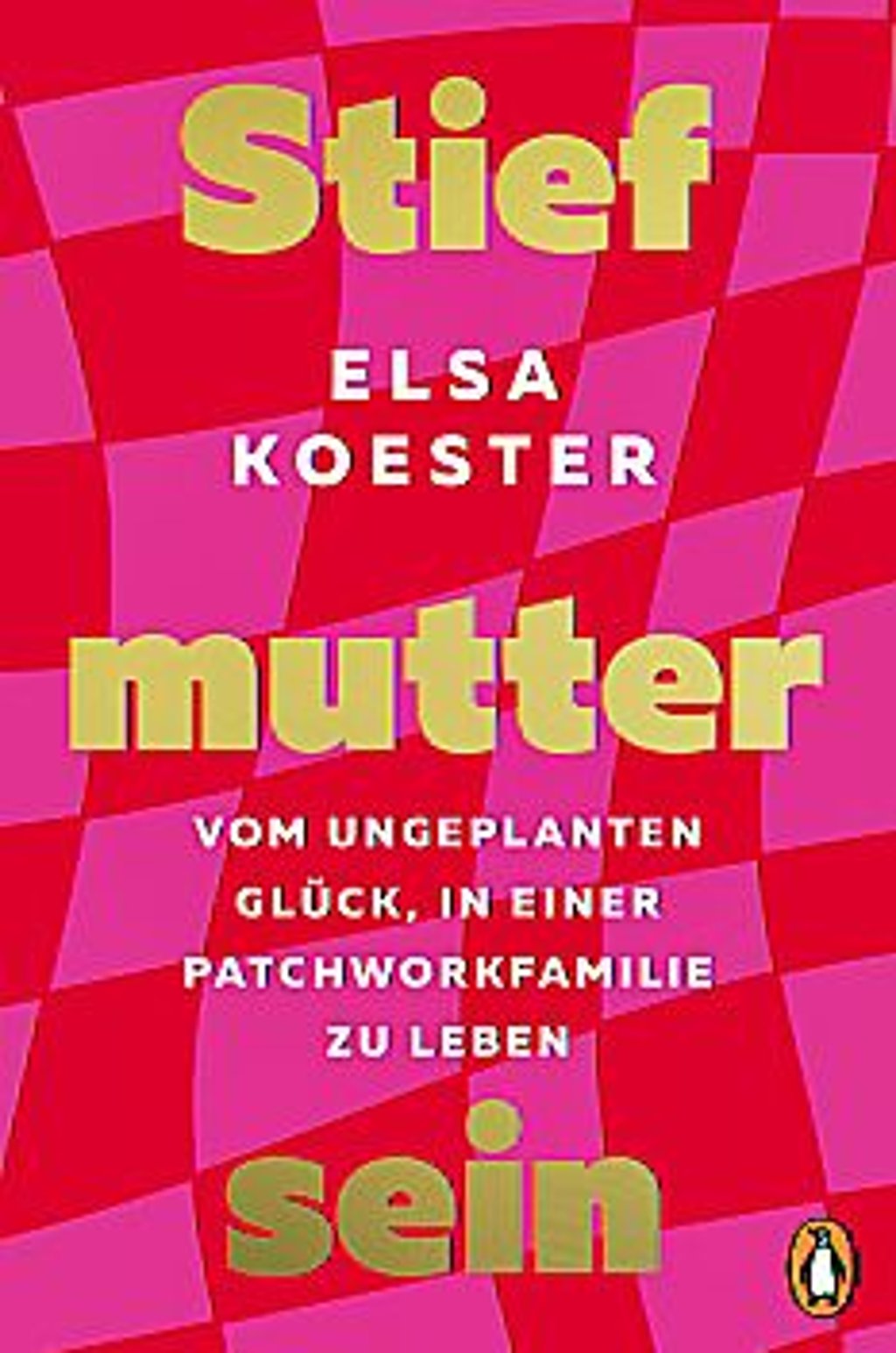

Stiefmutter zu sein, ist nicht gerade die Heldinnenrolle. Wie Frauen trotzdem glücklich in einer Patchworkfamilie leben, hat Autorin Elsa Koester aufgeschrieben.

Halle (Saale) - 40 Prozent aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Da ist es völlig normal, dass ein Partner oder beide Kinder mit in eine neue Beziehung bringen.

Patchworkfamilien gibt es in vielen Konstellationen, es gibt das Wechsel- oder Nestmodell für die Kinderbetreuung, aber eine Perspektive kommt selten vor: die der Stiefmutter. Im Gespräch mit Lena Högemann erzählt Autorin und Stiefmutter Elsa Koester (39) wie es ist, Stiefmutter zu werden.

Die Herausforderungen von Patchworkfamilien in Deutschland

Frau Koesters, die Stiefmutter ist im Märchen die Böse. Wie erklären Sie sich das, dass die Sicht der Stiefmutter bisher so wenig vorkommt?

Elsa Koester: Stiefmutterschaft ist kein neues Phänomen und trotzdem ist diese Geschichte so wenig erzählt worden. Das liegt daran, dass es schambehaftet ist.

Jetzt anmelden: Alles zum Thema Familie in Sachsen-Anhalt in unserem neuen Newsletter

Es entspricht nicht der Norm, Stiefmutter zu werden. Als kleines Mädchen denken wir nicht: „Dann lerne ich eines Tages jemanden kennen, der schon Kinder hat, und dann werde ich Stiefmutter.“ Wir stellen uns das ganz klassisch vor: „Ich lerne jemanden kennen, dann heiraten wir und wir bekommen Kinder. Dann bin ich Mutter.“

Das erwartet auch die eigene Familie, die Freundinnen, die ganze Gesellschaft. Wenn es dann anders passiert als erwartet, ist diese Hoffnung enttäuscht.

Das Bild der Stiefmutter: Märchen vs. Realität

Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie ihnen von Ihrem neuen Partner erzählt haben, der schon zwei Kinder hat?

Elsa Koester: Erst erzählt man, dass man jemand kennengelernt hat. Dann freuen sich die anderen natürlich. Wenn ich dann erzählt habe, dass mein neuer Partner zwei Kinder hat, dann kommt erst einmal der Blick auf den Boden.

Und wenn ich dann auch noch gesagt habe, dass die Kinder von zwei verschiedenen Müttern sind, da haben mich die Leute gefragt: „Warum tust du dir das an?“ Das hat mich verletzt.

Reaktionen des Umfelds auf eine neue Rolle

Mütter und Väter kennen es, in aller Frühe geweckt zu werden, aufzustehen, das Frühstück zu machen und all die anderen Dinge zu tun, die man als Eltern eben tut. Sie machen das für Kinder, die nicht Ihre eigenen sind. Wie geht das?

Elsa Koester: Als Stiefmutter kann man damit ganz unterschiedlich umgehen. Ich habe aufgehört in Kategorien zu denken wie „meine Kinder“ und „seine Kinder“ oder „die Kinder der anderen Mütter“.

Wir leben hier zusammen und übernehmen füreinander Verantwortung. Kinder stehen halt mal um 5 Uhr morgens in meinem Schlafzimmer.

Durch das Zusammenleben entwickelt man Verständnis füreinander. Das heißt nicht, dass ich mich immer um das Kind kümmern muss, aber es passiert automatisch, dass ich es wichtig finde, dass es den Kindern gut geht. Dafür nehme ich mich auch zurück, koche für sie, mache Hausaufgaben mit ihnen, solche Dinge. Das wächst mit der Beziehung.

Das tägliche Leben einer Stiefmutter

Sie bezeichnen sich als Stiefmutter. Dabei ist der Begriff der „Bonus-Mutter“ sehr beliebt.

Elsa Koester: Der Begriff Bonus-Eltern stammt von dem dänischen Pädagogen Jesper Juul, der damit sagen wollte, dass Stiefmütter und -väter auch eine Bereicherung für die Kinder sein können.

Damit hat er etwas ganz Wichtiges erreicht. Ich habe bei dem Wort Bonus-Mutter aber gedacht: Ich bin ja kein Leckerli. Als würden die Kinder mich geschenkt bekommen, wenn sie brav waren. Ich bin ein Mensch, der in ihr Leben kommt.

Wir haben miteinander nicht nur Spaß auf dem Rummel, ich bin auch manchmal eine Belastung für die Kinder und sie für mich. Das ist eine Umstellung, die sie sich nicht ausgesucht haben.

Die Bindung in Patchworkfamilien stärken

Sie kritisieren, dass Stiefmütter kein gutes Ansehen und keine gesellschaftliche Anerkennung haben. Was fehlt Ihnen als Stiefmutter?

Elsa Koester: Ich hätte mir gewünscht, dass sich mehr Menschen für mich freuen. Dieses Leuchten in den Augen der Menschen, denen ich von meiner Familie erzähle, das darf man nicht unterschätzen.

Ich hätte auch gerne von meinem Arbeitgeber einen Spa-Gutschein bekommen, auf dem steht: „Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Stiefmutter. Das wird nicht so leicht, da können Sie sich mal entspannen.“

Natürlich kann man es nicht damit gleichsetzen, ein Baby zu bekommen. Aber trotzdem ist die Anfangszeit sehr anstrengend. Zwei Monate Elternzeit hätten mir total gutgetan, um in die Familie hineinzufinden.

Stiefmutter vs. Bonus-Mutter: Eine Frage der Bezeichnung

Sie schreiben auch, dass die Kinder immer wichtiger sein werden als Sie als neue Partnerin. Das klingt hart. Ist das wirklich so?

Elsa Koester: Dieses „wichtiger“ ist total interessant. Das spielt immer eine Rolle in Patchwork-Familien, diese Frage, wer wichtiger ist, ich als neue Partnerin oder seine Kinder. Solange man diese Frage stellt, kann das nicht funktionieren mit der neuen Familie.

Es würde ja auch keine Mutter auf die Idee kommen, den Partner zu fragen: „So, Schatz, wer ist wichtiger für dich: unsere Kinder oder ich?“ Ich habe Zeit gebraucht, um zu lernen, dass wir nun alle gleich wichtig sind und jede ihren Platz hat.

Was sollte man als Stiefmutter tun, was auf keinen Fall?

Elsa Koester: Auf jeden Fall sollte man immer ehrlich sein. Wenn man spürt, dass man eifersüchtig ist, weil da diese Kinder sind, die dem Geliebten so nah sind, will man das eigentlich nicht zugeben.

Man tut so, als wäre alles gut. Meine Erfahrung ist, dass es allen Beteiligten hilft, ehrlich damit umzugehen. Wenn man sagt: Es tut mir leid, ich bin total eifersüchtig, dann lernen das auch die Kinder. Die jugendliche Tochter meines Partners hat irgendwann auch gesagt: „Elsa, ich bin auch eifersüchtig auf dich.“

Tipps und Ratschläge für Stiefmütter

Was in einer Patchwork-Familie gar nicht geht, ist die Mutter der Kinder auszuschließen. Es kommt häufig zu Konflikten mit der Mutter des Kindes oder der Kinder, denn für sie ist die Situation schwer.

Diese Mutter ist aber ein großer Teil der Identität der Kinder. Wenn man als Stiefmutter versucht, die Mutter auszuschließen, dann werden die Kinder innerlich zerrissen. Ich kann nur raten, auch wenn es schwierig ist, einen Draht zu der Mutter zu suchen.

Die Beziehung zur leiblichen Mutter: Ein sensibles Them

Wie haben Sie es da geschafft, eine Beziehung zu den Müttern der Kinder aufzubauen?

Elsa Koester: Ich habe angefangen, ihr zu schreiben, wie gerne ich ihr Kind und mein Stiefkind habe, warum ich es mag. Ich habe ihr gesagt, dass ich sehr dankbar bin. Denn ohne diese Frau wäre dieses Kind nicht in meinem Leben. Und ohne sie wäre das Kind nicht so, wie es ist.

In Ihrem Buch analysieren Sie die Rolle der Mutter und wie sie seit der Aufklärung überhöht wurde. Das mache es auch für Stiefmütter so schwer, weil an der Mutter so viel hängt. Das zeige sich vor allem beim Auto. Warum?

Elsa Koester: Alle Stiefmütter, die ich kenne, haben mir davon berichtet, dass sie hinten sitzen mussten, als sie zum ersten Mal im Familienauto mitgefahren sind – das Kind saß vorne, der Vater ist gefahren.

Die Kinder lassen die Stiefmutter nicht nach vorne, weil das der Platz der Mutter ist. Das Auto ist das Symbol für die traditionelle Rollenverteilung der Kleinfamilie schlechthin: Papa fährt, Mama sitzt daneben, hinten die Kinder.

Brücken bauen: Die Beziehung zur Mutter der Kinder

Wenn die Stiefmutter nun auf Mamas Platz sitzt, sieht es aus, als würde sie die Mutterrolle übernehmen. Als erwachsene Frau kann man sich aber auch nicht auf die Rückbank setzen lassen!

Deshalb wäre mein Tipp: Lieber nicht Auto fahren, lieber den Bus nehmen, da gibt es keinen traditionellen Mama-Platz. Überhaupt Situationen meiden, in denen man in Konkurrenz zur Mutter gerät: Nicht an den gleichen Urlaubsort reisen, nicht in die Wohnung einziehen, in der die Mutter gewohnt hat, nicht an den gleichen Küchentisch setzen.

Als Stiefmutter will ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich die Mutter ersetzen will. Ich will eine eigene, zusätzliche Beziehung zu den Kindern aufbauen.