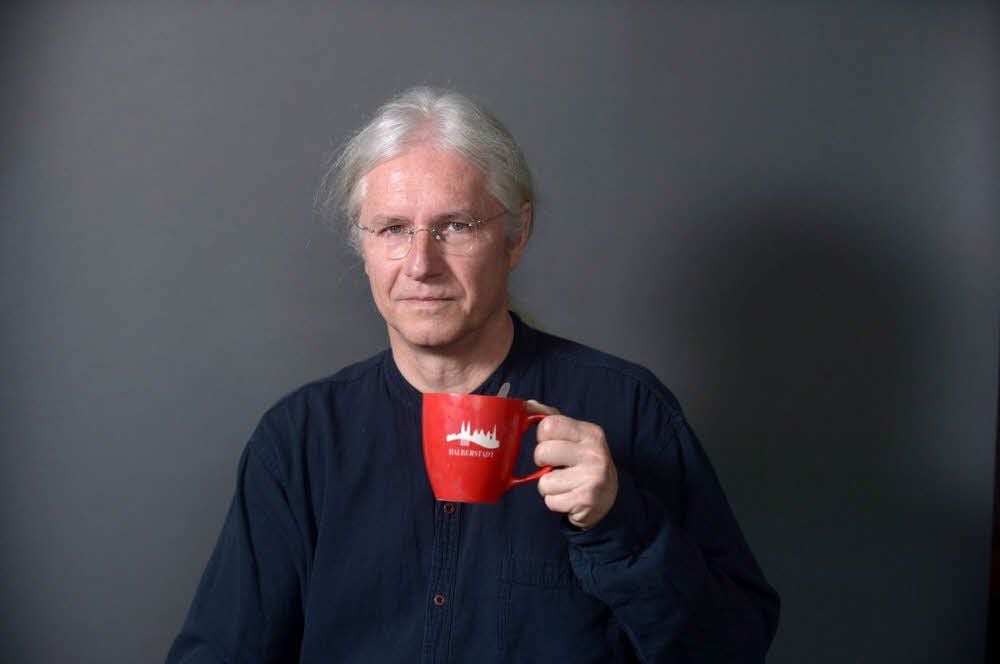

Journalist Christoph Dieckmann im Interview Journalist Christoph Dieckmann im Interview: Der Ost-West-Übersetzer

Berlin - Christoph Dieckmann, aufgewachsen im Vorharz und in Sangerhausen, ist einer der ersten ostdeutschen Journalisten, die nach 1990 deutschlandweit sichtbar wurden; seit 1992 schreibt er für die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“. Mehr als ein Dutzend Bücher hat er veröffentlicht. Heute wird der in Berlin lebende Autor 60 Jahre alt. Mit ihm sprach unser Redakteur Christian Eger.

Herr Dieckmann, Sie sagten vor einigen Jahren, Sie wollen nicht Ihr Leben lang ein Ostdeutscher sein. Haben Sie das geschafft?

Dieckmann: Ich werde wohl doch mein Lebtag ein Ostdeutscher bleiben, allerdings nicht nur. Ich habe ja, wie hoffentlich jeder Mensch, keine Mono-Identität. Die Mauer ist auch nicht gefallen, damit ich auf der Ost-Couch sitzen bleibe.

Was wäre so falsch daran, ein Ostdeutscher zu sein?

Dieckmann: Falsch daran ist die Zuschreibung. Manchmal auch die Ketten, die man sich selber anlegt, indem man ständig alles nur unter dem Aspekt der eigenen Herkunft betrachtet, beziehungsweise indem man sich drängen lässt und selbst bereit findet an einer Art Kollektiv-Identität mit all ihren Vergröberungen, Forderungen und Kränkungen teilzunehmen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.

Ist das eine Situation, in die einen das Mediengewerbe drängt?

Dieckmann: Ich wurde 1991 angeheuert in der „Zeit“ und war dort ungefähr zehn Jahre lang der einzige Ostler. Die wollten unbedingt einen Ostler haben, aber mein damaliger Chef sagte mir zu Beginn: Man soll gar nicht wissen, wo sie herkommen, das ist überhaupt nicht wichtig, man soll es ihrem Schreiben nicht anmerken. Man hatte die, wie ich finde, etwas naive Vorstellung, einer Objektivität in der Beobachtung der ostdeutschen Dinge, eine gewisse faktische Weltsicht. Der konnte ich natürlich nicht genügen. Ich habe immer gesagt, ich schreibe von innen nach außen, ich schreibe das, was die Menschen nicht wahrnehmen und auch nicht zu hören bekommen in den doch sehr westlich geprägten deutschen Medien. Aber ich lasse mich nicht darauf reduzieren, dass nun alles, was im Osten passiert und wichtig ist, von mir erlebt oder nacherzählt sein muss.

Wie ist Ihr Einsatz ausgegangen?

Dieckmann: Zum Anfang gab es da eine Irritation, weil die Menschen, die in meinen Geschichten auftauchten - und die Geschichten spielten oft in der Provinz -, im Westen nicht bekannt waren. Ich habe immer gesagt, wenn ihr wollt, dass ich politische Geschichten schreibe, dann lasst mich die Spiegelung des Politischen in der Alltagswelt beschreiben. Die Einrichtungen der Parlamentarischen Demokratie, die könnt ihr im Westen gern abbilden als die Orte, an denen Politik ausgetragen wird; im Osten vollzieht sich Politik anders. Man muss dort auf die Zwischentöne hören, in die Gegenden gehen, in denen nicht jeden Tag ein anderer Hans mit dem Mikrofon in der Hand auf der Matte steht.

Für mich war dann der 11. September 2001 eine Zäsur. Da haben sich alle Zeitungen sehr geändert. Die deutsch-deutsche Selbstbefassung war auf einmal nicht mehr wichtig und die Deutschen in Ost und West begriffen, dass sie im selben Boot saßen. Der Fokus verlegte sich auf Außenpolitik und das empfand ich auch als befreiend.

Sie begreifen sich als Übersetzer des Ostens für den Westen. Täuscht der Eindruck, oder ist das zarte westdeutsche Interesse am Osten inzwischen einem handfesten Desinteresse gewichen?

Dieckmann: Mittlerweile befinden wir uns in einem Status der Normalität, alles andere wäre auch albern. Nach 25 Jahren gibt es keine Phase des Übergangs mehr. Der Westen interessiert sich im Großen und Ganzen nicht für den Osten, der hört auch nichts aus dem Osten, es sei denn Übles. Er pflegt seine Klischees, und der Osten pflegt eben auch seine Klischees.

Auf der nächsten Seite: Dieckmann über das geringe Interesse an der DDR und die "Lügenpresse".

Die Medien-Beiträge zu 25 Jahren Deutsche Einheit waren im vergangenen Herbst fast durchweg Konfektionsware, erwartbare Statements von altbekannten Autoren.

Dieckmann: Es gab einen großen Unterschied zwischen dem zehnten und dem 20. Jahrestag der Einheit. Und selbstverständlich ist der Mauerfall das bei weitem wichtigere Ereignis - besonders für die Ostdeutschen, nämlich die Befreiung von einer Diktatur, anders will ich das auch heute nicht nennen. In den zehn Jahren von 1999 bis 2009 sind viele sehr wichtige Bücher erschienen, es ist eine Generation herangewachsen, die sich gemeldet hat. Da war einerseits der Abstand vom Ende der DDR noch nicht so groß, dass das Feuer nicht mehr qualmte, andererseits war er groß genug, dass man mit Distanz rubrizieren konnte. Aber vom 20. bis zum 25. Einheits-Tag, da gebe ich Ihnen völlig recht, sehe ich keinen Unterschied. Ich habe mir kürzlich die Ausgabe der Zeitung „Das Parlament“ angeschaut: Das waren zum 25. Jahrestag dieselben Betrachter, nur dass zum 20. Erich Loest den Leitartikel geschrieben hat, der das leider nicht wiederholen konnte; das durfte ich dann machen.

Tatsächlich hat sich der Austausch von Ost-Erinnerungen erschöpft; man müsste die zeithistorische Forschung beleben. Die aber hat keine Lobby.

Es gibt keinen einzigen Lehrstuhl für die Geschichte der DDR.

Dieckmann: Wichtiger als ein Lehrstuhl erschiene mir ein Interesse für die Geschichte der DDR, das über das Bisherige hinausgeht. Es gibt ein verfestigtes Manko, das ist die Provinzialisierung des Ostens. Es gibt kein gesamtdeutsches Leitmedium, das die ostdeutschen Erfahrungen als gleichberechtigt darstellen und erzählen würde. Es gibt ein viel geringeres Bürgertum im Osten, damit meine ich Leute, die ein Gemeinwesen schultern und sich nicht nur für ihren eigenen Kram interessieren. Und es gibt sehr wenige Leute, die sowohl für den Osten als auch für Gesamtdeutschland ein Interesse hegen. Der Westen kennt sich ja gar nicht als Westen, der kennt sich als das normale Deutschland, der Osten aber wird ständig darauf verwiesen, dass er der Osten sei und er hat sich mit seiner Provinzialisierung abgefunden. Das merkt man auch an den Ost-Zeitungen.

#aricle

Was fehlt denen?

Dieckmann: Es sind alles Medien der Nahberichterstattung. Ich sage immer: Der Limes der Ostdeutschen ist der Thüringer Wald. Das sind dann eben auch die Probleme, die da verhandelt werden. Und alles andere ist dann eben nur bunt.

Seit Monaten ist von Osten her das Stichwort „Lügenpresse“ im Schwange. Ist das ein Wort, das Sie trifft. Fühlen Sie sich angesprochen?

Dieckmann: Nein, mich trifft das nicht. Vor allem, ich habe mir in Dresden auch die Tonart, in der dieses zu Gehör gebracht wird, angehört. Und ich meine, jeder macht sich so doof, wie er kann. Eine Zeitung ist ja kein Scheck, den ich unterschreiben möchte. Eine Zeitung bedarf des kritischen Umgangs ihrer Leser. Es waltete da ein Primitivismus, dem es gefiel, dass er schreien konnte, was er eben geschrien hat. Wenn ich ganz gutwillig sein wollte, und verstehen wollte, was mit „Lügenpresse“ vielleicht gemeint sein könnte: Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wir in den letzten Jahren des öfteren geradezu kampagnenhaft Themen-Wiederholungen hatten. Das hing zusammen mit der „Arabellion“, die meines Erachtens in den hiesigen Medien ganz naiv betrachtet wurde, das hing zusammen mit dem Konflikt Russland-Ukraine, zu dem man jede Woche etwas ähnliches wieder zu hören bekam. Die Leute hatten dann vielleicht das Gefühl, sie würden jetzt indoktriniert. Und sie hatten vielleicht die Meinung, dass sie mit ihren Ängsten, was die Flüchtlingskrise betraf, vielleicht nicht so in den Medien vorkommen würden, wie es ihrer Meinung nach angemessen sei.

Wenn jemand „Lügenpresse“ schreit, dann kann man eines sicherlich sagen: Dieser Mensch, dieser Brüller, hat kein Sprachrohr außer eben dieses, das ihm da hingehalten wird von Herrn Bachmann oder von wem auch immer. Und er hat kein Medium, in dem er sich wiederfindet. Und das war ja eine der Hauptforderungen der 89er Revolution: Öffentlichkeit. Die DDR war ein mündliches Land. Die sogenannte Wahrheit wusste eigentlich jeder, sie wurde nur nicht verschriftet, man fand sie nicht in den Medien. Darauf spielt das alles, glaube ich, auch an. Ich glaube nicht, dass das Wort „Lügenpresse“ ein westdeutscher Kampfruf ist, sondern der ist genuin östlich.

Wie könnte es gelingen, dass die ostdeutschen Medien aus ihrer thematischen Befangenheit finden?

Dieckmann: Da habe ich kein Konzept. Letztlich ist es immer gut, die Fakten sprechen zu lassen. Tucholsky hat gesagt: „Die Realität ist niemals falsch. Sie ist.“

Herr Dieckmann, Sie werden 60. Ist das eine Tatsache, die Sie umtreibt?

Dieckmann: Es gefällt mir nicht besonders. (lacht) Ich plane, das Datum so undramatisch wie möglich zu begehen, und einen Tag später, jung und frisch, wenngleich stark gealtert, weiterzuarbeiten.