Frida Kahlo Frida Kahlo: Die magischen Augen von Mexiko

BERLIN/MZ. - Mexikos Nationalheiligehält Hochamt im Berliner Gropius-Bau. Siespricht aus 150 Bildern. Sogar ihre grüneJadekette liegt als Reliquie in einer Vitrine.Frida Kahlo (1907-1954) ist eine der großenIdentifikationsfiguren der lateinamerikanischenKunst. Museen der Welt reißen sich um Ausstellungenihrer meist in Privatbesitz befindlichen,schwer ausleihbaren Werke. Die Popdiva Madonnaetwa war nicht zu bewegen, ein Kahlo-Selbstporträtaus ihrem Besitz herzuleihen. 30 mexikanischeund 15 nordamerikanische Sammlungen warengroßzügiger.

Kunst gegen die Einsamkeit

Wahrlich, Frida Kahlos Selbstbildnissehaben "den magischen Blick". Durch ihn fühltman sich der Malerin verbunden, gerade, weilsie sagte: "Ich male mich, weil ich oft soallein bin". Frida Kahlos Bilder - 150 versammelndie Berliner Festspiele in ihrem Ausstellungshaus -haben aber nicht nur die Magie der Farbenund Formen. Diese Gemälde und teils noch niegezeigte Zeichnungen haben auch die Machtder Sprache.

Sie erzählen von Mexiko. In ihnen leben dieIndios und ihre uralten Rituale der Volkskultur,des Glaubens. Aus ihnen schreit es: Leben.Lieben. Mit glühenden Farben, mit entgeisterndenDrapierungen und Inszenierungen von Körper,Folklorekleidern, Schmuck, Haar und rätselhaftenSymbolen verjagte die Malerin die Pein derKrankheit, die Angst vorm Alleinsein, vordem Tod. Das klingt nach Sentimentalität,nach dem Herz-Schmerz-Pathos einer Seifenoper.

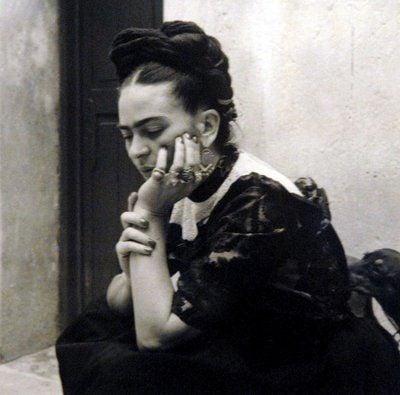

Aber in Frida Kahlos Bildern ist kein Lamento.Da sind immer auch Lebenshunger, Trotz undWiderstand. Das Leben und die Kunst der Fraudes populären - und notorisch untreuen - MalersDiego Rivera freilich wurden oft benutzt alsbiografisches Klischee. Alles wurde reduziertauf die bald depressive, bald nach Erotikund Sex gierende Schmerzensfrau an RiverasSeite. Ein Wesen mit dichten schwarzen, überder Nase zusammengewachsenen Augenbrauen undeinem zarten, fast androgynen Körper. EinEcce-Homo-Corpus, der von Kinderlähmung, einemschweren Unfall stigmatisiert war: Sie wurdemit 18Jahren von einer Metallstange gepfählt,musste 37 Wirbelsäulen-OP ertragen und amEnde die unvermeidliche Beinamputation.

Die Kahlo-Tragödie, die sämtliche Bilder dieserSchau dicht und hochästhetisch erzählen, endetemit der selbst gesetzten erlösenden Morphiumspritze.Und doch trotzt das letzte Selbstporträt,das die 47-Jährige verzweifelt in den Müllgeworfen hatte, das ein Hausdiener retteteund das für Berlin mit viel Überredungskunstaus einer mexikanischen Privatsammlung beschafftwerden konnte, dem Tod. Wie im Wahn malteKahlo sich inmitten einer zerfetzten Sonnenblume- ein kleines Bild, aber in seiner emotionalenWucht und einer Formensprache, die alles Naiveverloren hat, eines ihrer großen.

Nichts an diesen rot, zitronengelb und weißgestrichenen Saalwänden, die den Wechsel vonGemälden, Zeichnungen und Fotos lebendig unterlegen,ist nur biografisch aneinander gereiht. Allesbezieht sich beredt aufeinander, lässt Lebenund Kunst eins werden.

1925, nach dem Unfall, der ihren Körper zerstörte,begann Frida Kahlo zu malen. Sie war ein Naturtalentohne akademische Ausbildung. Zunächst maltesie ihre Freunde, die Familie. Diese Bilderzeigen einen naturalistisch naiven, späterexpressiven Stil. Als Rivera in ihr Lebentrat, malte Kahlo zunehmend neusachlich. DasHöllenfeuer dieser unglücklichen Liebe undder Schmerzdämon in ihrem Körper aber verändertenihre Malerei: Als sie sich zeitweilig vonRivera trennte und der Eigenständigkeit ihrerKunst bewusst wurde, reifte ihr Stil zum surrealdurchdrungenen, modernen Realismus.

In der Schau sind diese Werke unter "MaskierteSchönheit, Selbstbildnisse" zusammengefasst,als Rollenspiel als Heilige, als Bettlerin,als Ärztin oder als Göttin Parvati, als Odysseusund als Dido. Sie umgab sich mit Affen, belegteStirn und Brust mit naiven Motiven jener Votivbildchen,in die sie ihre Wünsche für Liebe und - nachdrei Fehlgeburten - Fruchtbarkeit hineinmalte.Von da sind es nur wenige Schritte bis zuden Blättern der "Abstrakten Gefühle". Niezuvor waren sie öffentlich zu sehen. Endeder 40er Jahre entstanden, sind es "Krisenbilder".In den Blättern tobt Wut, mit roten und schwarzenDreiecken, die aus um sich selbst drehendenKreisen wachsen.

Faszinierende Persönlichkeit

Der genuine Surrealismus in Kahlos Werkenfaszinierte nicht nur Leo Trotzki, der sichim mexikanischen Exil in die Frau seines GastgebersRivera verliebte. Auch der Pariser SurrealistAndré Breton war hingerissen und schrieb:"Dieser Kunst fehlt es nicht an jenem TropfenGrausamkeit und Humor, der einzig in der Lageist, die seltenen Kräfte der Zuneigung zubinden, den Liebestrank zu brauen, der MexikosGeheimnis ist." Die Kahlo, 1939 nach Pariseingeladen, war von den "linken" Bohemiensder Pariser Szene nicht so begeistert, wiediese von ihr. Sie schrieb damals enttäuschtnach Mexiko: "Die Pariser Künstler sitzenstundenlang in den Cafés, wärmen ihre feinenÄrsche und quatschen ununterbrochen über Revolution..."

Viele Bilder verschenkte Frida Kahlo an Freundemit den Worten: "Damit Ihr mich nicht vergesst."Und sie malte für ihre Ärzte, nicht seltenals Bezahlung. Viele der Motive stecken vollgrimmigen Humors: Das für die Ausstellungbeschaffte, sarkastisch bunt bemalte Gipskorsett,dieses peinigende Monster, spricht Bände.Und für ihren Zahnarzt malte Kahlo, die vomvielen Rauchen schlechte Zähne hatte, einStillleben mit einer Wassermelone. In derenSchale stecken kleine schwarze Zähne.

Gropius-Bau Berlin, bis 9. August,täglich 10-20 Uhr; Katalog 25 Euro.