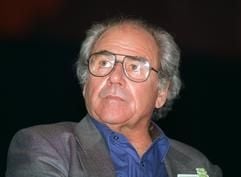

Frankreich Frankreich: Soziologe und Philosoph Jean Baudrillard ist gestorben

Paris/dpa. - Am Dienstag ist derMeister der intellektuellen Provokation 77-jährig in Paris gestorben.«Wir verlieren einen großen Schaffenden, einen erstrangigen Denkerder Postmoderne», erklärte Bildungsminister Gilles de Robien amMittwoch.

Baudrillard wurde am 20. Juli 1929 in einer bäuerlichen Familie inReims geboren und studierte Germanistik. Er übersetzte Karl Marx,Bertolt Brecht und Peter Weiss ins Französische und nahm 1966 eineDozentenstelle an der Universität Nanterre bei Paris an. «Angesichtsmeiner Diplome hatte ich keine Wahl», sagte er einmal launig.«Anfangs musste ich Stück für Stück lernen, was ich meinen Studentenbeibringen sollte.»

Baudrillard wurde anfangs von der Studentenbewegung und ihrenDiskussionen über Marxismus und Psychoanalyse geprägt. Später ließ ersich mehr von dem Pop-Art-Künstler Andy Warhol inspirieren. 1968erschien sein erster Essay über das «System der Objekte». Es folgtenvehemente Kritiken der Konsumgesellschaft und ihrer Symbole. FürBaudrillard war die Freiheit der Verbraucher ein Schein. Diehyperreale Welt der Verführung manipuliere den Kunden. Als lächerlichund symbolverhafet empfand er aber auch den Anspruch der Linken, dieWelt zu ändern.

Wenig Milde fanden die marktschreierischen Medien in BaudrillardsAugen. Die von den Medien entworfenen Bilder seien mächtiger als dieWirklichkeit, dozierte der Gründer der Zeitschrift «Utopie». Diesschränke die Freiheit ein. Wahrheit und Symbole fielen auseinander.Als «Desillusionist» versuchte Baudrillard, beides wieder etwas näherzusammenzuführen. Doch er hatte wenig Hoffnung auf Mitstreiter. «Dieintellektuelle Feigheit ist die wahre olympische Disziplin unsererTage.»

In dem Werk «Das perfekte Verbrechen» beschrieb Baudrillard 1996die «Ermordung der Realität» durch intellektuelle Theorien, virtuelleDatenwelt und technische Errungenschaften. «All unsere Werte sind nurSimulationen», sagte er. Die Supermacht USA war für ihn einerseitseine Realität gewordene Utopie, andererseits aber eine «Simulationder Macht», die nicht für das Ideal der Demokratie stehe. «Wasbedeutet Freiheit? Dass wir die Wahl haben, das eine Auto zu kaufenoder das andere. Das ist eine Schein-Freiheit.»

Mit schelmischer Freude zettelte Baudrillard Kontroversen mitprovokanten Thesen wie zur «Nichtigkeit» der modernen Kunst an.«Unglücklicherweise hat die französische Literatur es auch ohne Hilfeder Theorie geschafft, zu Tode zu kommen», urteilte er. In «MadonnaDeconnection» diskutierte er über Sex und Geschlechterkampf anhanddes Madonna-Bildes.

«Man muss intelligent mit dem System leben und sich gegen seineFolgen erheben», war Baudrillards Motto. Das sei schwer zuvermitteln. «Was ich schreibe, hat immer weniger Chance, verstandenzu werden. Doch das ist mein Problem. Ich agiere in der Logik derHerausforderung.»

Skandale provozierte der Kritiker mit Werken wie «Der Golfkrieghat nicht stattgefunden» oder seinem «Requiem» für das World TradeCenter. Seine Analyse der Logik des Terrorismus brachte ihm sogar denVorwurf der Sympathie mit Terroristen ein. «Ich bin Terrorist in demSinn, dass ich den Terrorismus zu lesen versuche dort, wo er ist»,konterte er. Terrorismus sei «überall, in Form von Viren oder inereignishafter Form». Die Terroristen hätten getan, «was wir gewollt»haben. Das Abendland habe Gott durch die Maximen der Globalisierungersetzt und sich selbstmörderisch den Krieg erklärt. «Der Feind sitztim Herzen der Kultur, die ihn bekämpft.»

Mit Aphorismen statt Analysen demonstrierte Baudrillard in seinemfünfbändigen Werk «Cool memories» (1987 bis 2005) sein Weltbild. 1995erhielt er den Internationalen Medienkunstpreis. Mehr als zweiDutzend seiner Werke wurden ins Deutsche übersetzt, darunter «DasDing und das Ich» (1968), «Der symbolische Tausch und der Tod»(1976), «Die fatalen Strategien» (1983). «Das perfekte Verbrechen»(1996), «Der Geist des Terrorismus» (2003) und «Gesprächsflüchtlinge»(2007).