Elektropop von Kraftwerk Elektropop von Kraftwerk: Eine kosmischen Klangreise

Halle (Saale) - Sei es aus nationalem Eifer oder neu entdecktem Selbstbewusstsein - in der Muttersprache zu singen gilt heute nach Jahrzehnten des anglo-amerikanischen Pop-Diktats in Deutschland wieder als cool. Doch schon Ende der 60er Jahre, als sich im Zuge der politisierten Studentenbewegung Untergrundbands skurrile Namen wie Amon Düül, Floh De Cologne, Guru Guru oder Kosmische Kuriere geben, wird hierzulande mit künstlerischer Radikalität versucht, sich gegen die Spielarten der internationalen Vergnügungsindustrie durchzusetzen. Auf dem Programm stehen exzessive Happenings mit improvisatorischer Klangerzeugung.

Zu den jungen Musikern, die große Teile der offiziellen Kultur aus Deutschland ablehnen, da sie im Verdacht der Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus stehen, zählen auch Ralf Hütter und Florian Schneider. Ende Januar 1970 wählen die Kunststudenten aus Krefeld beziehungsweise Düsseldorf für ihr multimediales Projekt den Namen Kraftwerk. Gemeinsam schrauben sie an einem Sound, der die Raffinesse zeitgenössisch-elektronischer Musik mit der Dynamik des Rock verbinden soll. Am 8. April 1970 geben die beiden in Karlsruhe ihr Live-Debüt. Ihre „Heimatmusik aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet“ schlägt ein. Gemeinsam mit den Schlagzeugern Klaus Dinger und Andreas Hohmann spielen sie im Sommer 1970 das Debütalbum „Kraftwerk“ für das renommierte Phillips-Label ein.

Am Anfang dieser kosmischen Klangreise, die vorerst fast ohne Worte auskommt, stehen revolutionäre Vorstellungen von Pop-Musik: Schluss mit Bombast und virtuosem Hokuspokus, zurück zu den Wurzeln - sprich: minimalistische Trance-Grooves mit wunderschönen Melodien und zerstörerischen Feedbacks. Mehr als 50.000 Exemplare des Erstlings gehen über den Ladentisch, das sperrige Instrumentalstück „Ruckzuck“ wird zum Song des Jahres 1971 gewählt. Heutzutage absolut undenkbar.

Welche Geräusche die Musiker für ihr Album „Autobahn“ verwenden und wie Kraftwerk reagiert, als sie von der ZDF-Hitparade eingeladen werden, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Als Keyboarder Ralf Hütter vorübergehend aussteigt und durch den Gitarristen Michael Rother ersetzt wird, kennt die Experimentierfreude der Gruppe keine Grenzen mehr. Florian Schneider spielt verfremdete Flöte und elektrische Geige, Klaus Dinger klopft beharrlich seinen 4/4-Takt. Der Prototyp einer Lasershow der Firma Siemens kommt zum Einsatz. „Bei den Konzerten hatte Florian eine Menge Schrotthäufchen vor sich aufgebaut. Effektgeräte, mit denen er alles platt spielte“, erinnert sich Klaus Dinger an seine Zeit mit den Elektronikpionieren. „Bei „Ruckzuck“ machte Michael mit seiner verzerrten Gitarre einen Mördersound, beim dem wir ganz schön durch die Halle flogen.“

Die akustische Darstellung des Ruhrgebiets nimmt ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Platte „Autobahn“. Inspiriert von langen nächtlichen Autofahrten, erschaffen Hütter und Schneider mit Hilfe des revolutionären Minimoog-Synthesizers im Lauf des Jahres 1974 etwas völlig Neues. Das vierte Kraftwerk-Album hat einen ausgesprochen beschreibenden Charakter, der Hörer auf eine elektronisch erzeugte Deutschlandreise geschickt. „Das Auto ist wie ein Musikinstrument“, sagt Hütter. Es ist eine ganze Lebensphilosophie, die aus der Elektronik kommt.“

Ganz im Sinne des Futurismus der 1970er Jahre verwenden die Musiker Geräusche von Kraftfahrzeugen, Kaffeemaschinen und Staubsaugern. Ihr amerikanischer Manager überzeugt die Gruppe entgegen dem ursprünglichen Plan, aus dem 23-minütigen Titelstück eine dreiminütige Radioversion zu machen. US-Radio-DJs springen prompt auf die hypnotische Nummer mit ihrem komischen deutschen Gesang an. „Autobahn“ wird zum grandiosen Erfolg, vom dem auch das Nachfolgealbum „Radioaktivität“ noch zehren kann.

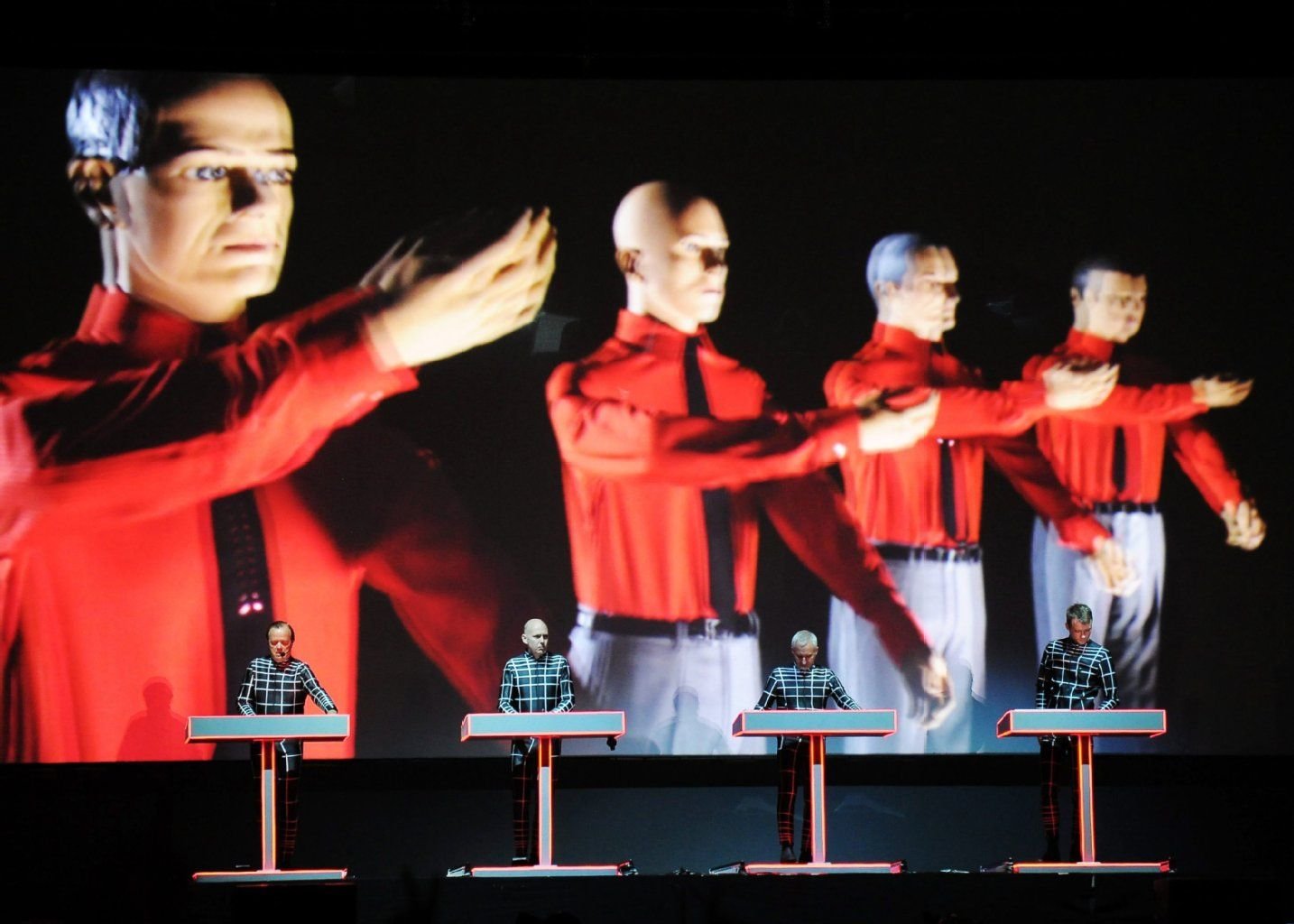

Zu Kraftwerks Instrumentarium gehören jetzt modernste Synthesizer, Analog-Sequenzer, Taktgeneratoren, sprechende Schreibmaschinen, Lichtschranken-und Elektroplattenschlagzeuge sowie Intervallomaten - damit sind sie ihrer Zeit weit voraus. Diese neue Pop-Ästhetik und eine fast schon parodistisch anmutende Antishow aus Stille und unterkühlter deutscher Tüchtigkeit ist für das an Spektakel gewöhnte amerikanische Publikum ein Schock. Die Deutschen agieren auf der Bühne wie Roboter und provozieren die Rockelite mit Sätzen wie: „Für uns gehören Gitarren und Schlagzeuge der Vergangenheit an.“

Bei der zeitgleichen Präsentation des Albums „Mensch-Maschine“ 1978 in New York und Paris lassen sich die öffentlichkeitsscheuen Musiker von optisch identischen Robotern vertreten, die eigens von einem Bildhauer entworfen wurden. Hütter, Schneider und Co. selbst mischen sich unters Publikum, um von dort ihre Alter Egos zu steuern. Bei der anschließenden Welttournee widerlegt Kraftwerk eindrucksvoll die Behauptung, elektronische Musik sei zwangsläufig emotionslos und kopflastig.

Die fortschreitende Computerisierung der Gesellschaft thematisiert 1981 das Album „Computerwelt“ mit ungewohnt harmonischen und romantischen Klängen. Selten hat elektronische Musik so inhuman und trotzdem ergreifend geklungen. Die Single „Roboter“ klettert auf Platz 5 in Deutschland. Eine Einladung der ZDF-Hitparade wird von der Gruppe ignoriert.

Welches Honorar die Band für ihr 31 Sekunden langes Jingle zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover bekamen und warum Insider Hütter vorwarfen, Züge einer autistischen Persönlichkeit zu haben, lesen Sie auf der nächsten Seite.

1982 klettert der satirische Song „Das Model“ auf Platz 1 in England und löst international einen wahren Kraftwerk-Boom aus. Der markante Sprechgesang klingt zuweilen wie eine frühe Form von Rap. In den 1990er Jahren, wo Computer und Synthesizer immer kleiner werden, konstruieren Kraftwerk ihr mobiles Kling-Klang-Studio und stellen die gesamte Technik von analog auf digital um. Vor allem aber widmen sich Ralf Hütter und Florian Schneider exzessiv einer neuen Leidenschaft, dem alpinen Radfahren. Dadurch werden die Pausen zwischen den Veröffentlichungen immer länger. Die Gerüchteküche brodelt und Insider wollen bei Hütter Züge einer autistischen Persönlichkeit festgestellt haben: Ein Roboter-Mensch, Halb-Wesen, Halb-Ding.

Schließlich werfen Karl Bartos und Wolfgang Flür entnervt das Handtuch, sie werden durch Fritz Hilpert und Henning Schmitz ersetzt. 1992 engagiert sich die Band in ihrer zweiten Heimat England gegen den Ausbau des Kernkraftwerks Sellafield 2 und vergleicht die Katastrophen von Harrisburg und Tschernobyl mit Hiroshima. Auch der stets falsch verstandene Hit „Radioaktivität“ wird modifiziert und so kommt die Neufassung auf dem Album „The Mix“ erstmals mit einem „Stoppt“ vor dem Refrain daher.

Weitere zehn Jahre vergehen, bis die gnadenlosen Perfektionisten endlich wieder Zeit zum Komponieren finden. Der legendäre Expo-2000-Jingle dauert gerade mal 31 Sekunden, es gibt ihn aber in sechs Sprachen und er bringt Kraftwerk ein umstrittenes Honorar von 400.000 Mark ein. Vier Jahre später spielen die ergrauten Pioniere ihr bislang letztes Studioalbum „Tour De France Soundtracks“ ein - fasziniert von der austarierten Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine.

2008 gibt Florian Schneider überraschend seinen Austritt bekannt. Seinen Platz hat der Video-Operator Frank Grieffenhagen übernommen. 2012 werden die Kraftwerk-Musiker ganz offiziell zu Künstlern erhoben, indem sie acht Konzerte in Folge im Museum Of Modern Art in New York geben. Zudem zeigt der Münchner Kunstbau ihre 3D-Musikvideokollagen in Gestalt einer von der Band selbst entworfenen Installation.

Kraftwerk seien eindeutig ihrer Zeit voraus gewesen, so die Recording Academy in Los Angeles, und ehrte die Gruppe 2013 mit einem Ehren-Grammy für das Lebenswerk. Ihr musikalischer Einfluss reicht weit über die Elektroszene hinaus, unzählige Stars wie David Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, New Order, Coldplay und Jay-Z ließen und lassen sich von ihnen inspirieren. Ein Ende ist nicht abzusehen.