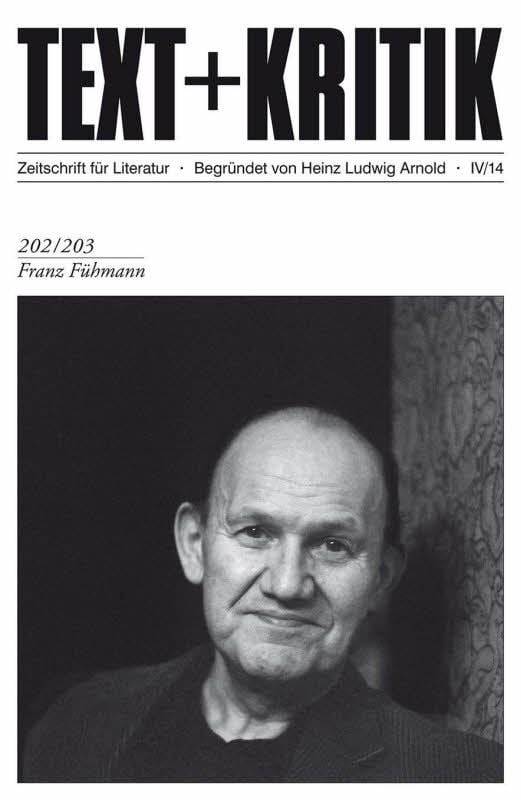

Der Gegen-Klassiker Der Gegen-Klassiker: Autorenrunde beleuchtet DDR-Schriftsteller Franz Fühmann

leipzig/MZ - Franz Fühmann, 1922 im böhmischen Rochlitz geboren und 1984 in Ostberlin gestorben. Oder sollte man schreiben: verloren? Denn was weiß, was will noch das Publikum von einem Schriftsteller, der von sich sagte, dass er „über Auschwitz zum Sozialismus gekommen“ war. Und der in seinem Testament notierte, „gescheitert“ zu sein - in der Literatur und beim Aufbau einer Gesellschaft, „von der wir immer träumten“.

Kein redseliger Autor, sondern ein denkender, ja intellektueller Schriftsteller. Insofern war Fühmann nie ein Mann der Masse, keiner, der Unterhaltung um ihrer selbst willen lieferte. Als Kriegsgefangener zum Marxismus bekehrt, läuft der vormalige Nazi in der DDR als Kulturfunktionär auf dem Weg des autoritären Sozialismus mit, den er 1973 verlässt: mit der Veröffentlichung seines Ungarntagebuches „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“, eines der wichtigsten Gedankenbücher der deutschen Nachkriegsliteratur.

Vor Feuerschlünden

Fortan war Fühmann aus dem Osten nicht mehr wegzudenken: als Erzähler („Säiäns-Fiktischen“), Essayist („Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“) und Sprachspieler („Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“), als Wiederentdecker von Romantik, Expressionismus und Mythos. Als Förderer der unerwünschten Literatur. Heute kann Fühmann als der repräsentativste Autor der nichtkonformistischen DDR-Literatur gelten. Aber was gilt er heute? Ohne DDR? In der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft?

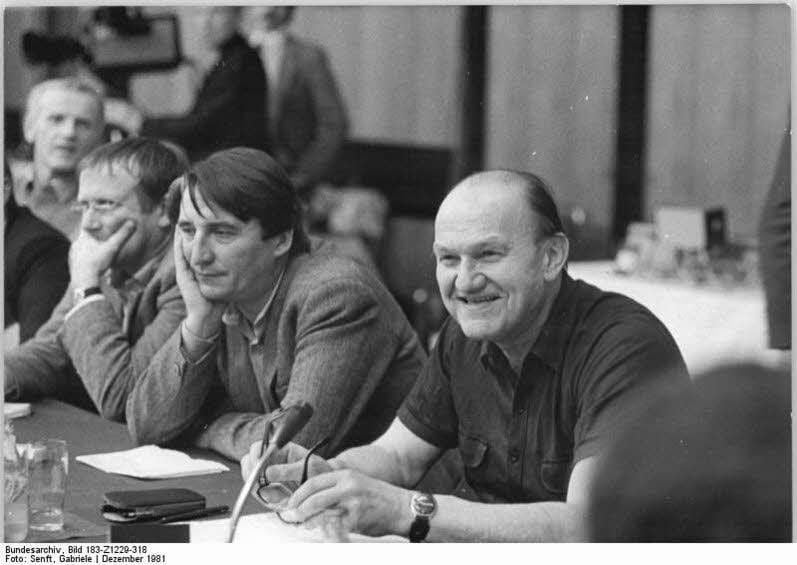

Schwer zu sagen, denn die Autoren, die sich am Donnerstagabend im Leipziger Haus des Buches zum Podium „Warum Fühmann lesen?“ zusammenfanden, waren bis auf Marcel Beyer (ein gebürtiger Baden-Württemberger, der in Dresden lebt) und György Dalos, der ein Ungar ist, ostdeutsche Literaten: Christoph Hein, Katja Lange-Müller, Ulrike Almut Sandig und Kathrin Schmidt, moderiert von Jürgen Krätzer (Halle) und Franz Huberth (Tübingen). Dass die ostdeutsche Hochachtung vor Fühmann bis in die „Generation Mauer“, also zu den in den 60er Jahren Geborenen, ungebrochen ist, ahnte man. Insofern war der Auftritt von Ulrike Almut Sandig von Interesse. 1979 in Sachsen geboren, allerdings als Pfarrerstochter von vornherein Fühmann-verdächtig. Aber: „Ich will ehrlich sein“, überrascht die Dichterin. Bis vor kurzem habe sie von Fühmann nichts gelesen. Und nichts erwartet. Als sie Bekannten mitteilte, dass sie über Fühmann reden würde, hörte sie: Muss der wirklich noch einmal vorgeholt werden? Ist das der Schauspieler aus der „Feuerzangenbowle“?

Sandig erinnert sich an die DDR-Lektüre des Fühmann-Kinderbuches „Vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte“: „Das fand ich blöd.“ Das Vorschriften machen, die erzählerische Umständlichkeit. Dann die von Fühmann später selbst verworfene Lyrik: „metallisch und leblos“, „da war viel Vorsatz im Spiel“. Aber das Sprachbuch der „Dampfenden Hälse“: „Das fand ich nicht blöd, sondern merkwürdig. Das hat etwas mit meiner Sprache gemacht.“

Kein Roman, keine Schlagzeilen

Dann das Erstaunen - die Lektüre des Trakl-Essays. „Fühmann liest den Trakl gründlicher, radikaler als ich“, stets mit den Fragen an sein eigenes Leben. Auf dieses Leben blickt Ulrike Almut Sandig „mit aller Wut“, aber sie könne Fühmann nicht „biografisch verstehen“. Sie lese ihn „mit meinem ganzen Unverständnis“, also mit großer Neugier. Das völlige Fehlen von „Coolness“, das tapfere Schreiben an der „Scham entlang“. „Er ist ihr nicht aus dem Weg gegangen.“

Der hallesche Germanist und Fühmann-Forscher Jürgen Krätzer liefert der Runde ihren Anlass mit der von ihm in der Edition Text + Kritik herausgegebenen Aufsatzsammlung „Franz Fühmann“, mit Beiträgen unter anderen von Marcel Beyer, Christoph Hein, Peter Härtling, Andrea Jäger, Uwe Kolbe, Christian Lehnert, Werner Nell und Klaus Rek. Für Krätzer steht fest, warum Fühmann noch immer nur ein Geheimtipp-Autor sei: Der habe keine Romane geschrieben, war für den Westen nicht schlagzeilenträchtig, sei dort stets nur unvollständig zur Kenntnis genommen worden. Ein Befund, dem die Runde nicht widerspricht.

Fühmann, sagt Marcel Beyer, sei von seinen West-Kollegen belächelt worden als der, der sich mit seiner NS-Vergangenheit quäle. Zudem sei Fühmann keine Identifikationsfigur. „Fühmann lädt nicht zur Teilnahme an einer Gemeinschaft ein wie etwa Christa Wolf.“ Deren Bücher könne man in Lesezirkeln lesen, Fühmanns nicht. „Da stimme ich zögerlich zu“, sagt Christoph Hein. „Essay-Prosa neigt zur Lyrik, da würde man sich vielleicht leicht zerstreiten.“ Für Hein ist Fühmann wie Jorge Semprún einer der großen Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts. Der liefere eine reflektierende Prosa, wie er sie eher aus Polen oder Frankreich kennt. „Ja, hier ist ein Mensch, der nachdenkt“, bestätigt György Dalos, den aber die Passagen zur ungarischen Literatur in den „Zweiundzwanzig Tagen“ ärgern: Da folgte der Autor unkritisch den Kádár-Parteigängern.

Fühmanns beste kurze Erzählungen gleichen denen von Alice Munro, sagt Kathrin Schmidt: „Beide Autoren lassen alles zu, was denkbar ist.“ Katja Lange-Müller meint, dass man „Bildung haben muss, um Fühmann folgen zu können“, was Krätzer bestreitet. Sie erinnert Fühmann als an einen Menschen, der die Literatur der anderen immer besser fand als die eigene. Kein Autor, den die Eitelkeit trieb. „Er war niemand, der sich beim Wiederlesen eigener Texte innerlich die Schürze glattstrich.“

Franz Fühmann: damals wie heute kein Autor der Massen. Im Gegenteil. Einer, der die innere Stimme des Lesers stärkt. Ein Gegenklassiker - vor und nach 1989. Braucht der einen Roman? Nein. Den haben Montaigne und Lessing, Enzensberger und Botho Strauß auch nicht. Aber eine Werk- und Brief-Ausgabe, die den Namen verdient, das wäre schon etwas.