ARD-Film "Nackt unter Wölfen" ARD-Film "Nackt unter Wölfen": Der Junge von Buchenwald

Berlin - Als Bruno Apitz am 4. November 1937 im KZ Buchenwald ankam und von den SS-Leuten in der Dunkelheit zu seiner Baracke getrieben wurde, hörte er ein leises Wimmern, das von den Bäumen zu kommen schien, die das Lagergelände umstanden. Apitz dachte, sich getäuscht zu haben, aber dann hörte er es wieder, dieses Wimmern, und er erblickte im Nachthimmel die Umrisse von Menschen, die an den mächtigen Buchenstämmen hingen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, die Arme nach hinten hochgezogen. „Ich kenne noch das Gefühl, das mich überkam“, schrieb Apitz später in seinen Erinnerungen. „Mir war, als wäre bei unserem Eintritt ins Lager ein Tor zugeschlagen, als wären wir aus der uns vertrauten Welt in eine Landschaft gegangen, die mit Welt und Menschheit nichts mehr zu tun hat.“

Acht Jahre lang wird Bruno Apitz in Buchenwald gefangen sein, er wird die gurgelnden Todesschreie der Häftlinge hören, die von den SS-Ärzten mit Giftspritzen liquidiert werden, er wird Leichen in Lastautos laden und sie am Krematorium von der Ladefläche stoßen. „Nennt ihr uns roh, weil wir diese Dinge tun konnten?“, wird er später fragen. „Wir sind nicht roh geworden. Oh nein. Nur ein klein wenig kühler im Herzen und ein wenig dicker in der Haut.“

Zwischen 1937 und 1945 waren 250.000 Menschen in Buchenwald inhaftiert, 56.000 wurden umgebracht, darunter 12.000 Juden. Noch im Lager fasst Apitz den Entschluss, ein Buch über diese Hölle zu schreiben, wenn er ihr denn entrinnen kann. Wobei er sich schon damals fragt, ob das, was er da gerade erlebt, überhaupt zu beschreiben ist. Ob es jemand verstehen kann, der es nicht selbst erfahren hat.

Ausstrahlung in der ARD

Diese Frage scheint mit den Jahren immer größer zu werden. Je mehr Zeit vergeht, desto beharrlicher wird versucht, das Unfassbare irgendwie verständlich zu machen. Auch 70 Jahre nach Kriegsende erscheinen neue Bücher, werden neue Filme gezeigt, werden sogar alte Stoffe wiederbelebt, wie der Roman von Bruno Apitz „Nackt unter Wölfen“, der vor zwei Jahren im Aufbau-Verlag in einer überarbeiteten Ausgabe erschien und nun von der ARD am Mittwochabend noch einmal ins Fernsehen gebracht wird.

Bruno Apitz, der das Konzentrationslager überlebte, veröffentlichte das Buch 1958, im selben Jahr, in dem die DDR-Regierung mit einem Staatsakt die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald einweihte. „Nackt unter Wölfen“ erzählt die Geschichte eines dreijährigen, jüdischen Jungen, der in einem Koffer ins Lager Buchenwald geschmuggelt wird und die illegal organisierten kommunistischen Häftlinge vor eine schwere Entscheidung stellt: Sollen sie das Kind verstecken und ihre gesamte Organisation gefährden, kurz vor dem Eintreffen der US-Armee? Das Buchenwald-Kind, das unter großen Opfern gerettet werden kann, wird zum Symbol des Sieges des Menschen über die Barbarei.

„Nackt unter Wölfen“ war ein riesiger Erfolg, zwei Millionen verkaufte Exemplare allein in der DDR, Übersetzungen in dreißig Sprachen, Dramatisierungen als Hörspiel, Fernseh- und Kinofilm, alles in allem der größte Bestseller, der je von einem ostdeutschen Schriftsteller geschrieben wurde. Das Buch wurde Pflichtlektüre für alle neunten Klassen und erreichte im Osten eine ähnliche Popularität wie „Das Tagebuch der Anne Frank“ im Westen. Es prägt bis heute den Blick vieler Ostdeutscher auf das Dritte Reich und den kommunistischen Widerstand. Es wurde ein identitätsstiftendes Werk, eine Parabel des antifaschistischen Selbstverständnisses der DDR.

Das Überraschendste an diesem Erfolg ist, dass er nicht geplant war. „Nackt unter Wölfen“ war keine vom Staat gewünschte Propagandaschrift, Bruno Apitz musste jahrelang kämpfen für sein Buch. Denn die Männer des Buchenwalder Widerstands waren in der DDR seit Beginn der 50er-Jahre verfemt. Sie galten als belastet, weil sie als Funktionshäftlinge die SS bei der Führung des Lagers unterstützt hatten.

Insbesondere in den letzten Kriegsjahren lag die interne Verwaltung und Organisation des KZ Buchenwald immer mehr in der Hand der kommunistischen Häftlinge. Die so genannten „roten Kapos“ hatten großen Einfluss darauf, wer auf Transport ging, wer im Steinbruch arbeiten musste, wer eine Giftspritze bekam. Diesen Einfluss nutzten die Häftlinge mit dem roten Winkel vor allem dazu, den Gefangenen das Leben zu erleichtern. Zudem bauten sie eine illegale Widerstandsgruppe auf und sammelten Waffen für den Tag der Befreiung.

Der Preis dafür war die Kooperation mit der SS, die Verstrickung in deren alltägliche Verbrechen. Die roten Kapos bewegten sich in der „Grauzone“, wie Primo Levi den diffusen Raum zwischen Tätern und Opfern nannte, „wo die Grenzen zwischen Schuld und Zwang, Widerstand und Kollaboration verwischt sind“.

Mut und Kraft

Auch das kann wohl nur verstehen, wer es erlebt hat. SED-Parteichef Walter Ulbricht und seine Leute haben es nicht verstanden, sie erlebten den Krieg im Moskauer Exil. Mit großer Kälte straften sie die Buchenwalder Genossen später ab, auch, um die eigene Macht in der Partei zu sichern. Bruno Apitz erlebte die Parteiverfahren gegen die Kameraden, er hörte von denen, die nach Sibirien verschleppt wurden. Sein Buch, so beschloss er, sollte allen zeigen, welchen Mut und welche Kraft es brauchte, um hinter dem Stacheldraht Widerstand zu leisten.

Apitz sparte in den ersten Manuskriptfassungen die problematische Rolle der roten Kapos nicht aus, viele der Passagen wurden jedoch von der Zensur gestrichen. Schließlich war die DDR-Führung 1958 bereit, die Genossen aus Buchenwald wieder auf die Bühne der Geschichte zu lassen, vor allem aus propagandistischen Gründen. Man wollte sich vom Westen absetzen, wo viele Nazi-Verbrecher wieder in den Ministerien und Verwaltungen saßen und so mancher Massenmörder aus Buchenwald in Ehren befördert wurde. Allerdings durften die Buchenwalder Genossen in der DDR nur als reingewaschene Helden ins öffentliche Bewusstsein zurückkehren. Auf die Abstrafung folgte die Glorifizierung, das Storyboard dafür lieferte Bruno Apitz.

„Er hat sehr gelitten damals“, sagt Marlis Apitz, seine Witwe. Sie weiß von den vielen ernsten Männer, die zu ihnen nach Hause kamen, in die kleine Wohnung in der Dänenstraße in Berlin-Prenzlauer Berg, um mit ihrem Mann über das Werk zu sprechen. Da dachte Bruno Apitz noch, sein Buch sei eigentlich schon fertig. War es aber nicht, sagten die Lektoren und Zensoren und eigens entsandten Genossen. Apitz beschreibt diesen schmerzhaften Prozess, in dem aus seiner Geschichte eine parteikonforme Fabel wurde: „Solange ich schrieb, war ich Gott meiner Welt. (…) Aber nachdem der Gott die Welt erschaffen hatte, bemächtigten sich die Lektoren seiner Schöpfung.“

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Bruno Apitz den Wahrheitsgehalt der Verfilmung einschätzt.

Interessanterweise scheinen die Zensoren die explosive Moral der Geschichte übersehen zu haben. Denn das Kind wird von den kommunistischen Häftlingen im Lager versteckt, obwohl die illegale Parteileitung dagegen ist. Der letztliche Triumph gibt den aufmüpfigen Genossen recht, es siegt die Menschlichkeit über die Ideologie. Es kann sein, dass „Nackt unter Wölfen“ deshalb so ein Erfolg wurde.

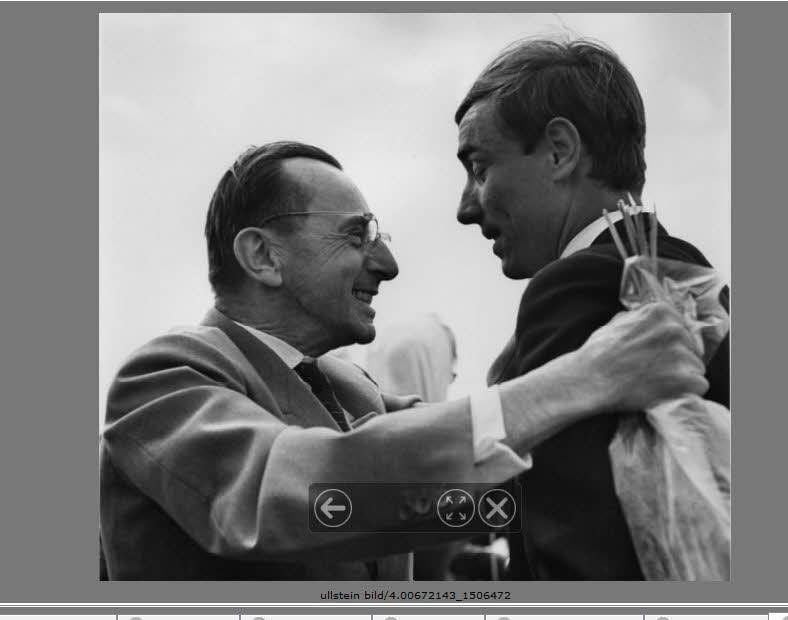

Bruno Apitz war Mitte fünfzig, als er die 17-jährige Marlis kennenlernte. Sie wurde seine junge Braut und später seine junge Witwe, die nun ins Arbeitszimmer ihrer Lichtenberger Wohnung führt, zu dem Bücherregal, in dem die Übersetzungen stehen, die über die Jahre erschienen sind. Zwei Meter ausgeblichene Buchrücken, „Nackt unter Wölfen“ in Farsi, Hebräisch, Englisch, Spanisch und so ziemlich jeder Sprache, die auf dieser Welt geschrieben wird. Vor diesen Buchrücken hat Bruno Apitz manchmal gestanden, stumm und nachdenklich. „Der Erfolg hat ihn erfreut und verwundert“, sagt seine Witwe. Noch zu Apitz’ Lebzeiten wurden Schulen und Straßen nach ihm benannt. Auch er wurde ein Held, wie die Genossen in seinem Buch. Als Bruno Apitz 1979 starb, verschwand das Buch ein wenig aus dem Leben seiner Witwe, als dann auch noch die DDR starb, schien die Geschichte in Vergessenheit zu geraten. „Jetzt, mit dem neuen Film, kommt das alles wieder hoch“, sagt Marlis Apitz. „Die Geschichte wird wieder lebendig, aber er ist nicht mehr da.“

Pflichtlektüre „Nackt unter Wölfen“

Stefan Kolditz sitzt in der Wohnküche seiner Pankower Dachgeschosswohnung und sagt, er sei der einzige aus dem Filmteam, der aus dem Osten kommt. Er hat das Drehbuch für den neuen Fernsehfilm geschrieben. Kolditz ist ein großer, sportlicher Mann mit langem Haar und spöttischem Blick. Er spricht vom nationalen Gedächtnis, das in Deutschland vierzig Jahre lang getrennt war, weshalb im Westen fast niemand das Buch von Bruno Apitz kennt. „Es gibt keine gemeinsame Erinnerungskultur“, sagt Kolditz. Im Osten sei der Antifaschismus als Gründungsmythos benutzt worden, im Westen sei der Antikommunismus manchmal größer gewesen als die Abscheu vor den Nazis. Letztlich hätten sich beide deutsche Staaten die Erinnerung und das Vergessen geleistet, das ihnen für die Zukunft nützlich erschien.

In der Schule hat Kolditz „Nackt unter Wölfen“ nicht gelesen, obwohl es Pflichtlektüre war, deshalb war der Stoff auch für ihn eine Neuentdeckung. Er ist beeindruckt von der Erzählung, weil sie den Menschen so grundsätzlich zeigt, in seiner größten Grausamkeit und seinem größten Mitgefühl. Kolditz dachte, diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der durch die Solidarität der anderen im KZ überlebt, könnte den Deutschen in Ost und West dabei helfen, sich zusammen der gemeinsamen Geschichte zu nähern. Er hat viel recherchiert, hat mit Zeitzeugen gesprochen. Er wollte die Geschichte von der Ideologie befreien, sie stärker in den historischen Kontext setzen, Buchenwald als gemeinsamen Ort des Grauens erinnern. Als Ort, der trotz des Grauens einen Alltag kannte, wo es ein Kino und ein Bordell gab, wo ein Mann wie Bruno Apitz überlebte, weil er in der Bildhauerwerkstatt Lampen für die SS-Leute schnitzte.

Der neue Film räumt auch mit ein paar Legenden auf, vor allem mit der von der Selbstbefreiung des Lagers Buchenwald. In Frank Beyers Defa-Verfilmung sind es die bewaffneten Häftlinge, die im April 1945 mutig die SS-Schergen vertreiben, in der Neuverfilmung geben die Wachmannschaften das Lager kampflos auf, was weniger heldenhaft und spannend, dafür aber historisch korrekt ist.

Reale Vorlage

Romantreu bleibt hingegen die Geschichte des Jungen, für den Apitz eine reale Vorlage hatte, den dreijährigen Stephan Jerzy Zweig. Der jüdische Junge kam im August 1944 nach Buchenwald. Anders als im Roman war er aber nicht in einem Koffer versteckt, sondern betrat das Lager an der Hand seines Vaters, was für großes Aufsehen bei Häftlingen und Wachmännern sorgte. Nie zuvor hatte man ein so kleines Kind im Lager gesehen.

Der Kapo der Effektenkammer stellte den Kleinen unter seinen Schutz. Der Junge bekam eigens für ihn in den Lagerwerkstätten gefertigte Kleidung und Lederstiefel, wurde täglich gebadet und von den SS-Leuten mit Bonbons und Obst gefüttert. Er wurde zu einer Art Maskottchen von Buchenwald , letztlich erscheint diese reale Geschichte phantastischer als die von Apitz.

Später sollte der Junge trotzdem nach Auschwitz deportiert werden, aber der Kapo der Effektenkammer strich ihn von der Transportliste. Statt seines Namens stand nun der Name eines Roma-Kindes auf der Liste für das Vernichtungslager. Die Rettung des einen Kindes erforderte den Tod eines anderen.

Bruno Apitz hat Stephan Jerzy Zweig wohl nie im Lager erlebt, er erzählt in seinem Roman auch nicht dessen Geschichte. Erst in den 60er-Jahren tauchte der nun in Israel lebende junge Mann in der DDR auf, fuhr mit Apitz durchs Land und wurde von den Menschen bestaunt, wie er auch einst im Lager bestaunt worden war. So vermischten sich Fiktion und Realität – das „Buchenwald-Kind“ wurde ein realer Mensch, der Roman zur historischen Wahrheit. Der neue Film macht diese Vermengung nicht mit, die Basis sei der Roman gewesen, sagt der Drehbuchschreiber Kolditz.

Zum Wahrheitsgehalt seiner Geschichte befragt sagte Bruno Apitz einmal: „Wissen Sie, die Wahrheit, die ich erlebte, war unwahrscheinlicher als jede Lüge.“