68er Zeit in Ost und West 68er Zeit in Ost und West: Waren die wilden Kerle eigentlich allein auf der Welt?

Halle (Saale) - Was ist passiert, wenn die Frau aus der Küche ins Wohnzimmer kommt? Die Kette war zu lang. Diesen Witz haben sich junge Männer Anfang der 1970er Jahre auf einem Thüringer Schulhof erzählt. Und das, obwohl die Ebenbürtigkeit der Frau in der DDR seit dem 7. Oktober 1949, ihrem Gründungstag, sogar Verfassungsgut war: „Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben.“ So stand es in Artikel 7.

Unübersehbares Defizit bei der heranwachsenden Ost-Männerwelt

Hier muss man im Bewusstsein der damals heranwachsenden Ost-Männerwelt, die sich natürlich an ihren Vätern orientierte, ein unübersehbares Defizit feststellen. Auch bei der Betrachtung der weiblichen Altersgefährtinnen war man nicht zimperlich in jenen Tagen, als rebellierende Studenten im Westen und tapfere Reformer im Osten, namentlich in der ČSSR, gegen die jeweilige Staats-Raison mobilisierten.

Junge Frauen wurden unter jagdlichen Aspekten in zwei Gruppen sortiert: Jene, die dem Vernehmen nach für Handfestes zu haben waren. Die hielt man zwar für verrucht, was sie aber nur noch interessanter machte. Die zweite Gruppe sah man als den zu vernachlässigenden Rest an. So gesehen, war die DDR ein geteiltes Land. Denn die Emanzipation gab es ja wirklich, sie stand nicht nur auf dem Verfassungs-Papier.

Frauen entschieden selbst, mit wem sie leben wollten, sie bestimmten ab 1972 auch frei über Austragung oder Abbruch einer Schwangerschaft. Berufstätigkeit von Frauen war die selbstverständliche Regel, der Mann als Ernährer hatte ausgedient.

Aber es gab auch Schattenseiten dabei: Die sozialistische „Superfrau“ wurde propagandistisch überhöht dargestellt. Die allein Erziehende etwa, die nach Schicht und Haushaltspflichten noch ein Fernstudium meistert, war ein gern bemühtes Klischee. Im Alltag ist das keineswegs romantisch, sondern vielmehr ziemlich hart gewesen.

Der Defa-Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“ erzählt im Gewand eines poetischen Märchens davon. Tatsächlich sind es die Männer gewesen, denen die besten Karrieren offen standen. Und selbst bei den frühen Widerständlern muss man lange suchen, bis man auf die Namen von Frauen stößt.

Die Ostberliner Liedermacherin Bettina Wegner war eine davon. Sie wurde nach ihrem Flugblatt-Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 in Untersuchungshaft genommen und wegen „staatsfeindlicher Hetze“ zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt.

Aber in der Hauptsache blieb das politische Feld eben Männersache. Tagten in Leipzig oder Berlin konspirative Zirkel, wo man Texte von Horkheimer und Adorno las, um über Alternativen zum Beton-Sozialismus zu diskutieren, waren die Frauen derweil mit den Kindern beschäftigt, kochten Tee und schmierten Butterbrote. Das kannten die Schwestern im Westen nur allzu gut.

Zwei Jahrzehnte später, als nach der friedlichen Revolution die Mauer fiel, hatte sich das Bild im Osten zwar schon ein wenig gewandelt, aber die Kerle schrien immer noch als erste „Hier!“. Und im Westen, dem Hort der Freiheit, war es lange Zeit viel rückständiger zugegangen. Dort lebten Ende der 1960er Jahre viele Frauen noch in Abhängigkeit von ihren Ehemännern, nicht wenige gaben nach der Heirat ihre (meist auch schlechter bezahlte) Berufstätigkeit auf. Küche, Kinder, Kirche - die drei großen „K“ bestimmten noch lange das Leben nicht weniger Westfrauen, auch über das Jahr 1968 hinaus.

Frisches Lüftchen in den spießbürgerlichen Mief

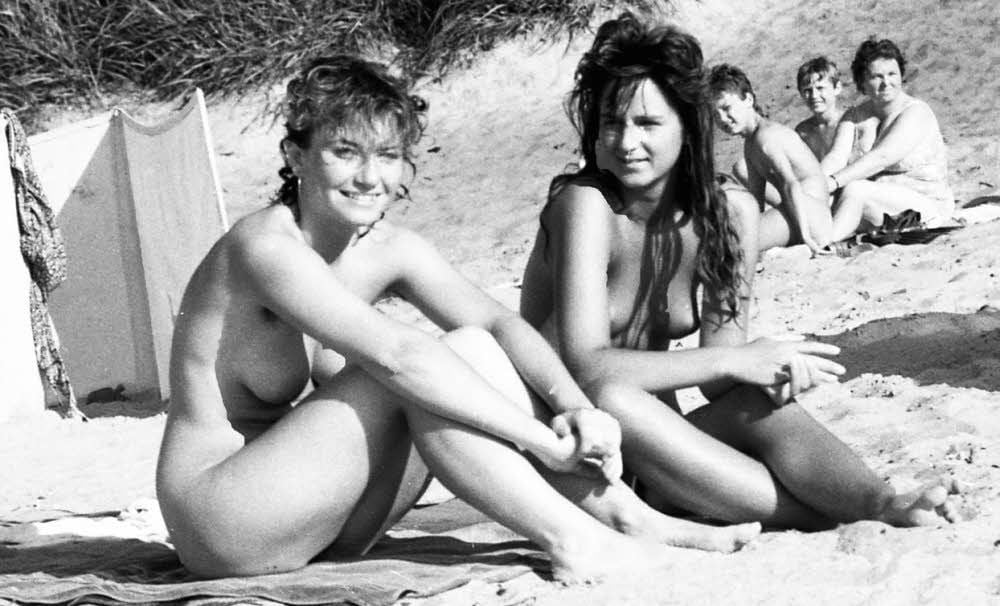

Damals war allerdings ein frisches Lüftchen in den spießbürgerlichen Mief gefahren. Mit Uschi Obermaier, dem Groupie der Achtundsechziger, kam auch jenseits politischer Aktionen Bewegung in die Hütte. Obermaier, die keine gesellschaftliche Umwälzung plante wie ihr Freund Rainer Langhans und dessen Kumpels aus der legendären Kommune 1 in Westberlin, hat mit ihrer freizügig ausgestellten Schönheit wahrscheinlich mehr Frauen einen Schubs verpasst, als diese es später zugeben wollten. Im politisch überregulierten Ostdeutschland hingegen galt das Nacktsein als Freiheitsbegriff.

John Lennon, der Ex-Beatle, war, wie unlängst von der ARD-Fernsehsendung „titel, thesen, temperamente“ in Erinnerung gerufen, durch seine große Liebe Yoko Ono früher als andere zu einiger Klarheit in der Frauen- und Männerfrage gelangt. Anfang der 1970er Jahre stellt er nüchtern fest: „Wir lassen sie ihr Gesicht anmalen und tanzen. Doch wenn sie kein Sklave sein will, sagen wir, dass sie uns nicht liebt.“

(mz)