Ein Aufbruch alter Männer Wende 89 - Ende der DDR: Wie Egon Krenz den Untergang der DDR beschleunigte

Halle (Saale) - Der Übergang, er musste zur Überraschung vieler frei improvisiert werden. Es gab keine Pläne, keine fertigen Konzepte in der Schublade, kein Schattenkabinett und keine Strategie, wie es weitergehen sollte. Eigentlich, so hat einer der jüngeren SED-Funktionäre aus dem Umkreis des Mitte Oktober vor 30 Jahren nach dem Sturz von Erich Honecker in die höchsten Staats- und Parteiämter gelangten Nachfolgers Egon Krenz später beschrieben, habe es nicht einmal eine Idee gegeben, was geändert werden müsse. Nur das Ziel war klar - die DDR so umzugestalten, dass nicht mehr jeden Tag ein paar tausend ihrer Bürger alles daransetzen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen.

Egon Krenz, in jenem Herbst 1989 52 Jahre alt und damit jüngstes Mitglied im als allmächtig geltenden SED-Politbüro, weiß, dass es vor allem um Symbole geht. Draußen in den DDR-Bezirken sind die Protestdemonstrationen zu einer Lawine gewachsen, die sich durch Konfrontation nicht mehr stoppen lässt. Die Sehnsucht der Hardliner im Land, der Unruhe Herr werden zu können, indem das Heer der Kritiker ausgesiedelt und der Rest der Bevölkerung auf Linie gebracht wird, hat sich nicht erfüllt.

Krenz versucht es in seiner Antrittsrede mit Rhetorik: Das Gesicht der Partei, antwortet er damit auf ein kritisches Lied von Gerhard Schöne, sei nun „dem Volke zugewandt“. Das Politbüro habe verstanden. „Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir die politische und ideologische Offensive wiedererlangen“, kündigt Krenz an. Aber auch, dass er keineswegs vorhabe, vom Ziel des Aufbaus der sogenannten entwickelten sozialistischen Gesellschaft abzurücken.

Nach dem Sturz Erich Honeckers: Vorwärts zum Sozialismus

Nein, Krenz, dem im Politbüro weiterhin die meisten der unter Honecker aktiven Spitzenfunktionäre zur Seite stehen, erklärt auch bei seiner ersten Fernsehansprache, dass er „unbeirrt dem Gesetz der Geschichte folgen“ werde. Danach sei „der Sozialismus die einzige humanistische Alternative zum Kapitalismus“ und damit „Grund für unseren historischen Optimismus von der Unabwendbarkeit des Sieges des Sozialismus“.

Die Parolen von „Perestroika“ oder „Glasnost“, obwohl vier Jahre nach dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow in der DDR Sehnsuchtsbegriffe für viele Menschen, „die jeder ohne Übersetzung verstand“, wie Krenz sagt, will der neue Mann an der Spitze nicht übernehmen. „Ich musste einen deutschen Begriff finden, der sowohl eine Hinwendung auf das Bewährte aus 40 Jahren DDR zuließ, als auch deutlich machte, dass wir uns abwenden von allem, was unser Land in die aktuelle Lage gebracht hatte“, schildert Krenz heute die Hintergründe einer Wortwahl, „um die in meinem Umkreis heftig gestritten wurde“.

Wende 89: Krenz konnte sich nicht als Reformer inszenieren

Aber der Versuch des langgedienten Politbüromitgliedes, sich als Reformer zu präsentieren, geht fast von der ersten Minute an schief. Da die Zeit drängt und Krenz es gerade mal geschafft hat, unter äußerst komplizierten Bedingungen eine Antrittsrede für das SED-Zentralkomitee (ZK) auszuarbeiten, beschließt er, die auch gleich im DDR-Fernsehen für alle Bürger vorzulesen. Sichtlich unter Stress und hohem Druck stehend, wirkt Krenz im DDR-Fernsehen fahrig, er hat dunkle Augenringe und liest hölzern vom Blatt.

Dass er in der Aufregung die eigentlich nur für seine ZK-Kollegen gedachte Anrede „liebe Genossinnen und Genossen“ vorträgt, ist nur ein Detail, auf das nicht nur erklärte Krenz-Gegner allergisch reagieren. Selbst Hartmut König, einer aus Krenz’ Gefolgschaft treuer FDJ-Funktionäre, hat später zuzugeben, enttäuscht gewesen zu sein: „Seine Gedankenwelt, von geübten Federn in Form gebracht, hätte wohl alle Substanz für den erwarteten Weckruf gehabt. Aber so war der Morgenappell vergeigt.“

Wende: Machtübernahme von Krenz wird kein Neuanfang

Von wegen Neuanfang, von wegen Aufbruch und Demokratisierung. Hans-Jochen Tschiche vom Neuen Forum, einer der profiliertesten Systemkritiker im späteren Land Sachsen-Anhalt, nennt den Wechsel von Honecker zu Krenz eine „Verdummung der Massen“, mit der Schluss sein müsse. Die Malerin Bärbel Bohley, so etwas wie das Gesicht der Opposition in der DDR, schildert ihre erste Reaktion als „mehr Schrecken und nicht so sehr Erleichterung“. Krenz stehe ja „im Grunde genommen für alles das, was wir hier verändern wollen“.

Egon Krenz selbst ahnt die Skepsis draußen im Land. Er versucht, ihr mit schnellen und entschiedenen Aktionen zu begegnen. Obwohl ihm abgeraten wird, neben dem Posten des Parteivorsitzenden auch den des Staatsratsvorsitzenden und des Chefs des Nationalen Verteidigungsrates zu übernehmen, folgt er Honecker in allen drei Funktionen nach. „In dieser kritischen Situation, in der konzentriertes Handeln notwendig war, hielt ich es für richtig.“

Dass er nicht Erich Honecker sein will, signalisiert Krenz mit seinem demonstrativen Auszug aus der Politbürosiedlung, die als „Wandlitz“ symbolisch für das abgeschottete Leben der Politbürokraten steht. Zudem nennt er erstmals Zahlen: 100.000 Bürger, darunter viele junge Menschen, hätten die DDR in den letzten Monaten verlassen. Krenz spielt dann auf Honeckers Bemerkung an, man dürfe den Betreffenden „keine Träne nachweinen“, weil sie die DDR und ihre Werte verraten hätten. „Ihren Weggang empfinden wir als großen Aderlass“, betont Krenz im Namen seiner Politbüro-Genossen, „jeder von uns kann die Tränen vieler Mütter und Väter nachempfinden“.

Nach Sturz Honeckers: Die alte SED-Garde bleibt an der Macht

Es ist vergebliche Mühe, denn an der Zusammensetzung der Runde, für die Krenz spricht, hat sich seit Honeckers Tränen-Verdikt kaum etwas geändert. Da ihm Honecker-Vertraute wie Stasi-Chef Erich Mielke, Kurt Hager und Herrmann Axen bei der Ablösung des trotz seiner schweren Erkrankung unangreifbar scheinenden Generalsekretärs geholfen haben, kann Krenz sie auch nicht feuern.

Obwohl das öffentliche Echo auf die Ablösung von Propaganda-Sekretär Joachim Hermann und Wirtschaftschef Günter Mittag zeigt, dass das Volk nach mehr Neuanfang verlangt und sich mit ein paar wenigen Bauernopfern nicht vertrösten lassen wird.

Erich Mielke, der seinen Jagdgenossen Honecker zum Abschuss freigegeben hatte, weil der aus seiner Sicht nicht mehr in der Lage gewesen war, „die gesellschaftliche Entwicklung real genug einzuschätzen und rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen“, glaubt anfangs tatsächlich noch, sich und den Sozialismus retten zu können. Auf einer internen Tagung mit Generalen des Ministeriums für Staatssicherheit versichert er den Anwesenden, dass „unsere umfangreiche Informierung über das, was der Gegner und was innere feindliche, oppositionelle und andere negative Kräfte gegen uns vorhaben“, hätte ausreichen müssen, die „erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um der Entwicklung Einhalt zu bieten“.

Herbst 1989 in der DDR: Mielke und Co. halten an ihren Posten fest

Stattdessen sei nichts geschehen und die Lage habe sich nun so „spürbar zugespitzt“, dass nun gar die Machtfrage stehe. Der Gegner, so Mielke, wolle nicht die Destabilisierung der DDR. „Sondern die Beseitigung der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung bei uns.“

Gleich Mielke halten auch die anderen Mitglieder des Honecker-Politbüros beharrlich an ihren Posten fest. Obgleich Erich Mückenberger, Alfred Neumann oder Werner Krolikowski seit Jahrzehnten zum innersten Machtzentrum der DDR gehören, schicken sich die im Durchschnitt 67 Jahre alten Spitzengenossen an, in die Rolle von entschlossenen Reformern zu schlüpfen. Erich Honecker allein, allenfalls unterstützt von den bereits geschassten Herrmann und Mittag, trage die Verantwortung dafür, „dass ungelöste Probleme und Schwierigkeiten, Mängel und Missstände das Stimmungsbild der Bevölkerung zusehends verschlechtert haben“, wie Erich Mielke vor seinen Offizieren analysiert.

Druck von der Straße sorgt am Ende für Gesetz zur Reisefreiheit

Fast schon hektisch wirken die Versuche des Staatsrates unter Egon Krenz und der immer noch von Willi Stoph geleiteten Regierung, den Druck vom Kessel zu nehmen, den zuletzt die Entscheidung Honeckers befeuert hatte, auch die letzte offene Grenze zur benachbarten Tschechoslowakei zu schließen, um weitere Botschaftsbesetzungen zu unterbinden.

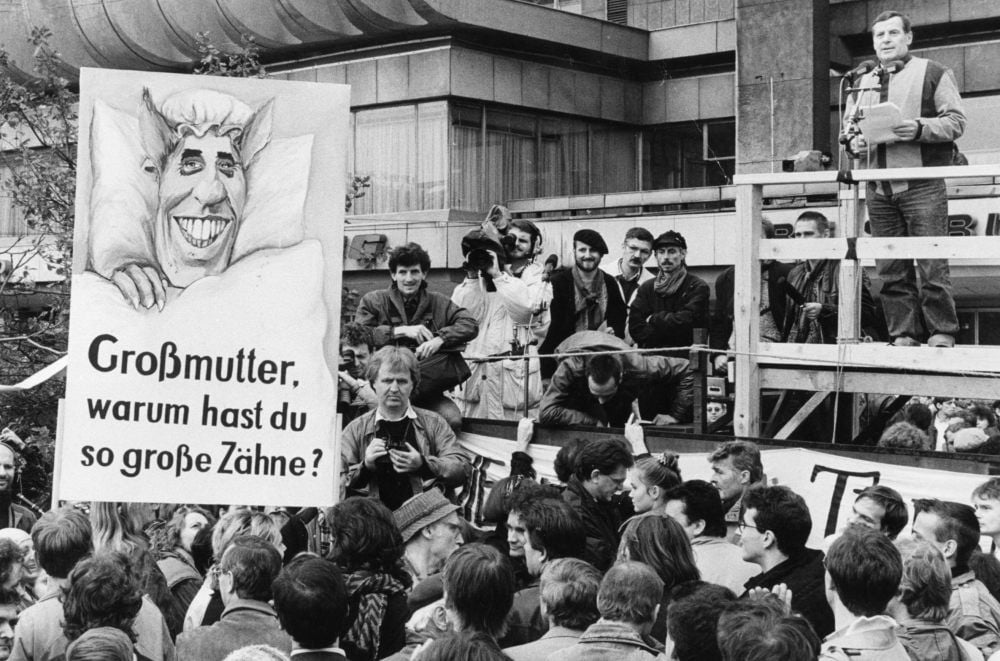

Nachdem am 23. Oktober republikweit erstmals mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straße gehen - 300.000 Menschen demonstrieren in Leipzig, Zehntausende in Magdeburg, Dresden, Schwerin, Zwickau, Halle, Stralsund und Berlin, in Plauen und Rostock - lässt Krenz mit der Ausarbeitung eines Reisegesetzes beginnen, das allen Bürgern Reisen ins Ausland ermöglichen soll.

Kurz darauf wird eine Amnestie für alle Flüchtlinge und Demonstrationsteilnehmer verkündet und der Ministerrat beschließt öffentlichkeitswirksam, die „Aussetzung des pass- und visafreien Reiseverkehrs in die CSSR“ ab 1. November 1989 wieder aufzuheben. Doch das sind Maßnahmen der Sympathiewerbung, die als verzweifelte Versuche gedeutet werden, ein System zu retten, das Meinungsstreit und Dialog in dem Moment entdeckt, in dem weite Teile der Bevölkerung zu verstehen geben, dass sie das Vertrauen in die von der SED weiterhin reklamierte führende Rolle der Partei längst verloren haben. (mz)