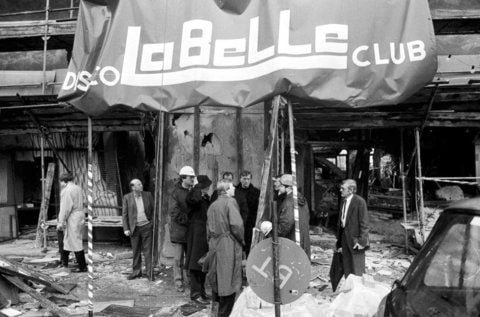

Terroranschlag Terroranschlag: «La Belle»-Attentat jährt sich zum 25. Mal

BERLIN/AFP. - Nach einem Zahltag war in der Diskothek «La Belle» in Berlin-Schöneberg immer besonders viel los - so auch in der Nacht zum Samstag, dem 5. April 1986, an diesem Dienstag vor 25 Jahren. Mehrere hundert Menschen amüsierten sich dort, als kurz vor zwei Uhr morgens eine drei Kilogramm schwere Plastikbombe gefüllt mit Nägeln und Metallteilen explodierte. Drei Menschen starben, rund 230 wurden verletzt - sie verloren Arme oder Beine, erlitten Knochenbrüche, bei den meisten riss das Trommelfell.

Es war eines der schlimmsten Attentate der 80er Jahre und ein Schlüsselereignis im Verhältnis Libyens zu den USA, Deutschland und der Welt. Libyens Staatschef Muammar el Gaddafi, der derzeit mit brutaler Gewalt um seinen Machterhalt kämpft, gilt als Anstifter des Anschlags, der sich vor allem gegen die zahlreichen US-Soldaten gerichtet haben soll, die im «La Belle» verkehrten. Die Tat soll eine Rache dafür gewesen sein, dass die US-Marine einen Monat zuvor zwei libysche Kriegsschiffe versenkt hatte. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan machte Gaddafi bereits einen Tag nach dem Anschlag verantwortlich und griff neun Tage später die libysche Hauptstadt Tripolis an. Dabei wurden 36 Zivilisten getötet, darunter auch eine Adoptivtochter Gaddafis.

Deutsche Gerichte konnten erst im Jahr 2001 - 15 Jahre später - einen Schuldspruch zum «La Belle"-Attentat sprechen. Nach dem Fall der Mauer hatten die Archive der DDR-Staatssicherheit Licht in die Hintergründe gebracht. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte mit ihrer Hilfe, dass der libysche Geheimdienst der «Volksbüro» genannten Botschaft in Ost-Berlin den Auftrag erteilt hatte.

Auch die Deutsche Verena Chanaa war unter den Tätern. Ihr Mann Ali und sie waren von der Stasi ins «Volksbüro» eingeschleust worden. Dort wurden zunächst verschiedene US-Einrichtungen in West-Berlin für einen Angriff ins Auge gefasst. Die Wahl fiel schließlich auf das «La Belle». Obwohl die Stasi informiert gewesen war, unternahm sie nichts. Gerüchten zufolge wussten auch westliche Geheimdienste von Anschlagsplänen des libyschen «Volksbüros» - ein Verdacht, der nie bewiesen werden konnte.

Verurteilt wurden im November 2001 Verena und Ali Chanaa sowie ein weiterer Libyer und ein Palästinenser zu Haftstrafen zwischen zwölf und 14 Jahren. Das Gericht wies zugleich Libyen eine «erhebliche Mitverantwortung» für den Anschlag zu. Der Vorsitzende Richter Peter Marhofer sagte damals, Mitarbeiter des libyschen Geheimdienstes hätten den Anschlag «federführend» geplant.

Eine deutsche Mitangeklagte wurde freigesprochen, da ihr nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie bei dem Diskotheken-Besuch von dem mitgeführten Sprengstoff gewusst hatte. Es wurde außerdem vermutet, dass es noch weitere Täter gab, die jedoch nicht ermittelt werden konnten.

Obwohl Libyen niemals offiziell die Verantwortung für den Anschlag übernahm, erklärten Vertretern der libyschen Gaddafi-Stiftung im August 2004, insgesamt 35 Millionen Dollar Entschädigung zahlen zu wollen. Die Einigung galt für die überwiegend deutschen Überlebenden des Anschlags sowie für die Hinterbliebenen eines türkischen Todesopfers; die US-Opfer waren nicht einbezogen.

Nach diesem Schritt kehrte zumindest in die deutsch-libyschen Beziehungen wieder mehr Normalität ein. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) reiste im Oktober 2004 nach Tripolis und vereinbarte mit Gaddafi eine «Vertiefung» der Beziehungen. Zahlreiche deutsche Firmen verstärkten ihre Investitionen in dem Maghreb-Staat.

Doch die Wunden des Attentats sind noch nicht verheilt. Als sich der libysche Außenminister Mussa Kussa vergangenen Woche nach London absetzte und zurücktrat, fielen sofort die Namen «La Belle» und Lockerbie, einem Ort in Schottland, wo vermutlich ebenfalls auf libyschen Auftrag hin 1988 rund 270 Menschen bei einem Anschlag auf ein Pan-Am-Flugzeug starben.