EU-Beitrittsländer EU-Beitrittsländer: Ungarn: Nationalisten, Kosmopoliten und Pragmatiker

Budapest/dpa. - Andere Ungarn-Klischees sind nur noch für den Tourismus gut. Die Vorstellung vom wilden, schnauzbärtigen Ungarn, der melancholisch in die endlose Puszta blickt, feurig Csardas tanzt und dem traurig geigenden Zigeunerprimas schluchzend um den Hals fällt, wurde von den Spätromantikern des 19. Jahrhunderts nach Westeuropa getragen. Hinzu kamen später die süßliche Operettenmusik und wohl auch die schönen Beine der seit UFA-Zeiten unermüdlichen Tänzerin, der mittlerweile 90-jährigen Ungarin Marika Rökk. Heute sind die ungarischen Zigeunermusiker meist arbeitslos, weil sie unter den Einheimischen kaum Publikum haben. Sie spielen fast nur noch für Touristen.

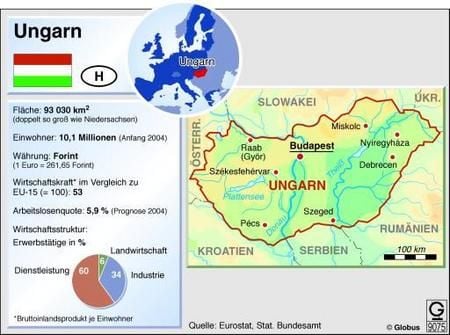

Ungarn wirken äußerst widersprüchlich. Einerseits sind sie knallharte Pragmatiker, die es durch schlaue Beharrlichkeit geschafft haben, Moskau jahrzehntelang ihren milden «Gulaschkommunismus» abzutrotzen. In Ungarn herrschte während des Kommunismus, nach dem blutig niedergeschlagenen antisowjetischen Aufstand von 1956, die offenste Gesellschaft im ganzen Ostblock. Auch den bevorstehenden EU-Beitritt sehen sie von der unsentimentalen Seite. Die bange Frage lautet: Welche Folgen wird das für die ungarische Wirtschaft haben, die nicht mehr so stark ist wie in den boomenden 90er Jahren? Mit einem Durchschnittslohn von 327 Euro geht es den Ungarn im Vergleich zu den Menschen in anderen Beitrittsländern mittelprächtig.

Die Nachbarvölker kritisieren die Ungarn als scharfe Nationalisten. Dies trifft vor allem auf extrem rechte Kreise zu. Charakteristisch für die breiten Massen ist eher ein paradoxer kosmopolitischer Patriotismus, der mehr auf Integration abzielt als auf Absonderung. Erster weltoffener Patriot war der nach seinem Tod heilig gesprochene König Stephan (997-1038), der vor mehr als 1000 Jahren den ersten ungarischen Staat gründete. «Ein Land, das nur einerlei Sprache und einerlei Sitten hat, ist schwach und gebrechlich», schrieb Stephan in seinen «Ermahnungen», einer Art politischem Testament, an seinen Sohn. Er forderte ihn auf, viele ausländische Gelehrte an seinen Hof zu holen, um von ihnen zu lernen.

Noch heute wird jeder Ausländer, der den Ungarn Sympathie bekundet, von diesen wiedergeliebt - vor allem dann, wenn er die äußerst schwere ungarische Sprache lernt, die zu keiner europäischen Sprachfamilie gehört. Schwierigkeiten mit diesem Idiom hatte sogar der Komponist und Vorzeige-Ungar Franz Liszt (1811-1886). Deutsch war seine Muttersprache und er litt, wie er schrieb, unter seiner «beklagenswerten Unkenntnis der ungarischen Sprache». Deshalb nahm er Ungarisch-Unterricht. Nach der fünften Lektion soll Liszt kapituliert haben, beim Wort «tantorithatatlansag» - zu deutsch: Unerschütterlichkeit. Die Ungarn selbst lernen ungern Fremdsprachen. Ihre Kenntnisse liegen statistisch weit unter dem EU-Durchschnitt. Kosmopolitische Nationalisten und sentimentale Pragmatiker - vielleicht liegt in diesen Widersprüchen eine der Ursachen für den legendären, nicht restlos erklärten ungarischen Pessimismus. Die Selbstmordraten in Ungarn waren immer sehr hoch, zeitweise sogar die höchsten in Europa. Selbstmord und Todessehnsucht sind sehr häufige Themen in der ungarischen Literatur, so auch beim jetzt in Westeuropa wiederentdeckten ungarischen Romancier Antal Szerb (1901-1945). «Und solange man lebt, weiß man nicht, was noch geschehen kann», lautet, nicht unbedingt ermutigend, der letzte Satz in seinem Roman «Reise im Mondlicht» (dtv, 2003), der von der deutschen Kritik gefeiert wurde.

Auffällig für Fremde ist zunächst die altertümliche, stilvolle und unaufdringliche Höflichkeit der Ungarn. Kaum einem Herrn würde es einfallen, vor einer Dame durch eine Tür zu gehen. «In welcher Etage beliebt es Ihnen zu wohnen?» wird der neue Nachbar im Treppenhaus gefragt. «Es hat ihnen beliebt, falsch zu parken», sagte allen Ernstes einmal ein Wachmann beim ungarischen Außenministerium zu einer deutschen Journalistin. Es ist nur eine alte sprachliche Floskel. Sie kann weggelassen werden, aber dann fehlt etwas.