Von A bis Z Corona-Begriffe erklärt: Corona-Glossar erklärt Fachbegriffe

Halle (Saale) - Seit Anfang 2020 bestimmt das Corona-Virus den Alltag. Begriffe wie Inzidenz, PCR-Test oder R-Wert werden vielerorts diskutiert, Virologen sind bekannter als so mancher Bundesminister.

Doch was bedeuten die ganzen Begriffe genau? Was verbirgt sich hinter mRNA-Impfstoffen und was genau bedeutet ein positiver Corona-Test? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

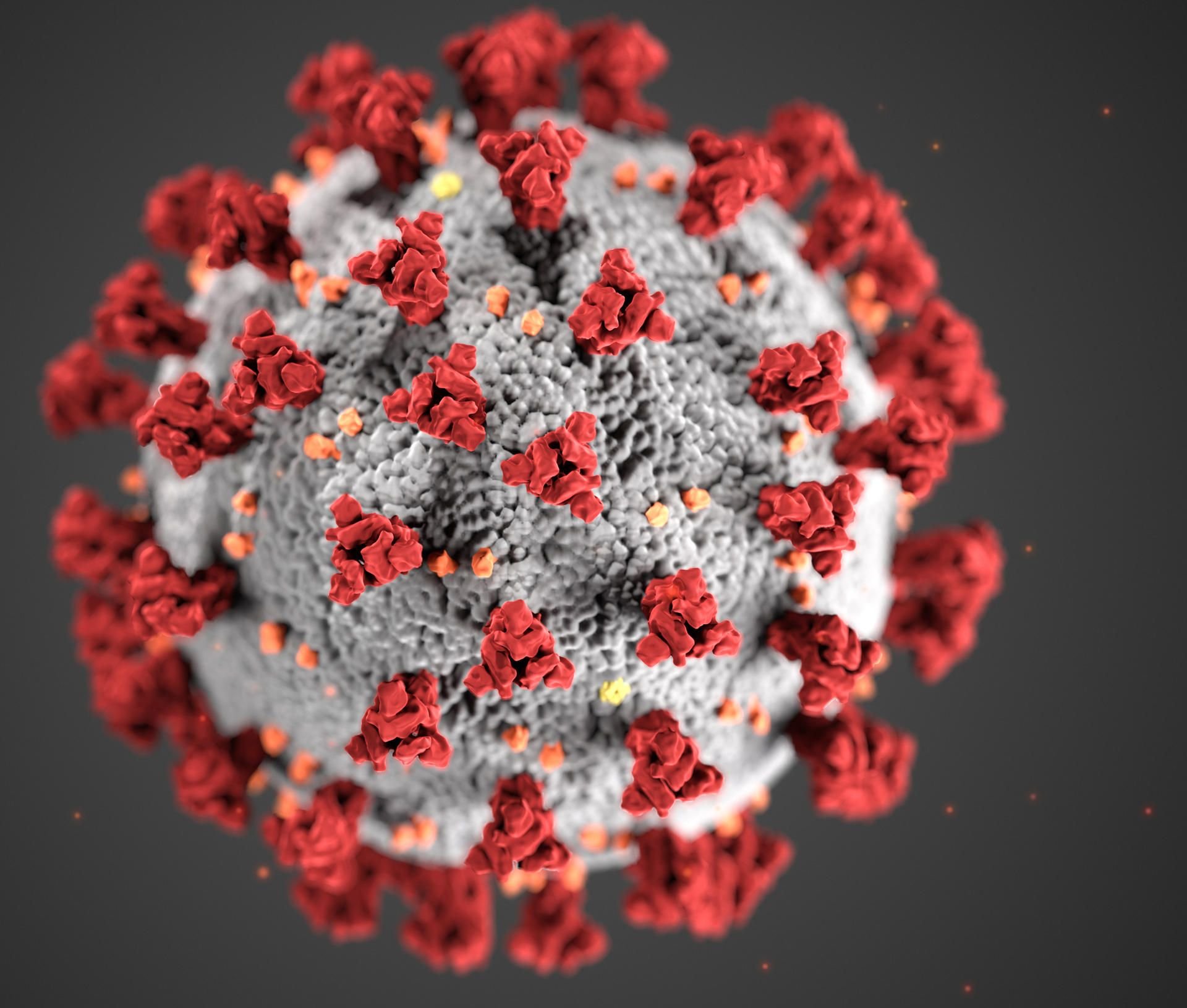

Sars-CoV-2

Der Begriff Corona-Virus ist nur der Oberbegriff, der die gesamte Gruppe der Coronaviren beschreibt. Der eigentliche Erreger heißt „Sars-CoV-2“. Den Namen erhielt das Virus durch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Abkürzung Sars steht für Severe Acute Respiratory Syndrome, übersetzt: schweres akutes Krankheitsbild, das die Atmung betrifft.

Covid-19

Das Kürzel steht für die Krankheit, die der Sars-CoV-2-Errreger auslöst. "Covid" steht schlicht für Corona Virus Disease, also Coronavirus-Krankheit. 19 steht für das Jahr, in dem die Kankheit erstmals entdeckt wurde, 2019.

Aerosole

Aerosole sind kleine Schwebeteilchen, die in der Luft mitschweben. Da sich das Virus in Aerosolen befinden kann, gehen Wissenschaftler davon aus, dass Aerosole eine wichtige rolle bei der Verbreitung des Virus spielen.

AHA-Formel

AHA bedeutet Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Diese drei Begriffe sind die Grundlage der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Inzwischen sind noch zwei weitere Faktoren hinzugekommen – L und C: Lüften und die Corona-Warn-App.

Mund-Nasen-Bedeckung

Die Mund-Nasen-Bedeckung, oder auch Alltagsmaske, dient dem Schutz vor Corona. Sie sind meist aus handelsüblichen Stoffen genäht. Sie schützen nicht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, können aber laut Bundesgesundheitsministerium dazu beitragen, dass Tröpfchen beim Sprechen, Ausatmen, Niesen oder Husten andere Menschen weniger treffen.

FFP2- und FFP3-Maske

FFP-Masken sind professionelle Schutzmasken, die den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen schützen sollen. Masken ohne Ausatemventil bieten dabei einen höheren Schutz.

Neuinfektionszahl

Die Gesundheitsämter melden an das Robert Koch-Institut (RKI), wie viele Menschen sich neu mit dem Virus infizieren. Diese tägliche Fallzahl spiegelt somit ein Stück weit das aktuelle Infektionsgeschehen wieder. Allerdings unterliegt die Zahl starken Schwankungen, etwa weil es am Wochenende in der Regel einen Meldeverzug gibt. Außerdem gibt es eine hohe Dunkelziffer. Zudem muss auch die Testrate, also die Zahl der Corona-Tests, beachtet werden.

Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage

Indem die Neuinfektionen einer Woche zusammengezählt werden, werden die Schwankungen der täglichen Neuinfektionszahlen weitgehend ausgeglichen. Das RKI gibt diese auf die vergangenen 7 Tage summierten Fallzahlen in seinem Lagebericht an. Auf diese Weise lassen sich Trends besser erkennen.

7-Tage-Inzidenz

Diese Inzidenz zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage und wird pro 100.000 Einwohner angegeben. Sie wurde von Bund und Ländern mit Blick auf Kreise und kreisfreie Städte als maßgeblich für neue Einschränkungen in der Corona-Pandemie festgelegt. Bei maximal 50 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gilt die Nachverfolgung aller Infektionsfälle als machbar. Darüber hinaus verbreitet sich das Virus unkontrolliert.

R-Wert

Die sogenannte Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Liegt diese Zahl unter 1, deutet es darauf hin, dass die Epidemie abflaut. Denn dann steckt ein Infizierter im Schnitt weniger als eine weitere Person an. Der R-Wert, der vom RKI berechnet wird, lässt also Rückschlüsse auf die Epidemie-Entwicklung zu. Allerdings ist zu beachten, dass der R-Wert meist das Infektionsgeschehen von Tagen oder Wochen zuvor abbildet und auch von Tag zu Tag schwankt.

Aktive Fälle

Die Zahl wie viele Menschen akut an Covid-19 erkrankt sind, ist einfach zu berechnen: Von allen nachgewiesenen Infektionen werden die Todesfälle und die Genesenen abgezogen. Diese aktiven Fälle sind ein wichtiger Indikator für das Gesundheitssystem. Allerdings ist dieser Wert nur eine Näherung, denn es gibt etwa keine Meldepflicht für Genesene. Ihre Zahl wird vom RKI nur geschätzt, so dass es auch keine exakte Zahl der aktiven Fälle gibt.

Intensivbetten

Ob es genug Behandlungskapazitäten für schwerkranke Corona-Patienten gibt, hängt vom Platz der Intensivstationen in den Kliniken ab. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gibt in einem Register an, wie viele Intensivbetten gerade frei sind. Auf das aktuelle Infektionsgeschehen lässt diese Zahl aber kaum Rückschlüsse zu, denn laut Divi dauert es bis zu 14 Tage bis ein Schwerkranker auf eine Intensivstation kommt.

Testrate

Umso mehr getestet wird, desto näher lässt sich die Zahl der tatsächlichen Infektionen mit dem Coronavirus bestimmen. Die Testrate gibt an, wie viele Corona-Tests pro Woche in Deutschland durchgeführt werden. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass sich die Werte im Zuge von Nachmeldungen noch verändern können. Zudem können Mehrfachtestungen einzelner Menschen enthalten sein.

Positivrate

Es ist der Anteil positiver Tests auf Sars-CoV-2 gemessen an der Gesamtzahl aller Testungen in einer Woche. Laut RKI sagt die Rate am ehesten etwas über die Effektivität der Teststrategie: „Eine niedrige Prozentzahl zeigt, dass breit getestet wird und so auch eher Menschen mit zum Beispiel leichten Symptomen erfasst werden, die sonst vielleicht nicht erfasst worden wären.“

Infiziert mit Corona? Fragen und Antworten zum PCR-Test

Was wird mit PCR-Tests nachgewiesen?

Bei einem PCR-Test (PCR: polymerase chain reaction, deutsch: Polymerase-Kettenreaktion) wird meist aus dem Rachenraum ein Abstrich genommen, der im Labor auf Genmaterial von Sars-CoV-2 untersucht wird. Dafür wird das nur in geringen Mengen vorhandene genetische Material einer Probe zunächst in mehreren Durchgängen vervielfältigt. Anschließend kann man sehen, ob Gensequenzen des Virus vorliegen oder nicht.

Der Test stellt eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes fest. Demnach gilt als Infektion „die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus“. Krankheitserreger sind unter anderem Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die bei Menschen „eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen“ können. Für den Nachweis einer Infektion ist es irrelevant, wie viel Virus ein Mensch in sich trägt.

Wie sieht es mit der Fehlerquote bei PCR-Tests aus?

PCR-Tests sind sehr genau, können aber in sehr seltenen Fällen auch falsche Ergebnisse liefern. Wissenschaftler unterscheiden hier zwei statistische Größen: Die Sensitivität gibt an, wie gut ein Test mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen richtig erkennt. Die Spezifität gibt an, wie gut der Test einen Nicht-Infizierten korrekt als solchen erkennt. Es stehen eine Reihe von kommerziellen Testsystemen zur Verfügung, für die sehr hohe - und damit sehr gute - Werte für Sensitivität und Spezifität angegeben werden.

Wie oft es zu falsch positiven und falsch negativen Testergebnissen kommt - wie oft also ein Gesunder fälschlicherweise als infiziert und ein Infizierter fälschlicherweise als virusfrei eingestuft wird - lässt sich aber nicht sicher angeben. Das liegt unter anderem daran, dass dabei auch die Umstände bei der Probennahme, Transport und Lagerung sowie der Bearbeitung im Labor eine Rolle spielen.

Grundsätzlich gilt: Je wahrscheinlicher es ist, dass sich eine Person infiziert hat, desto höher ist auch die Aussagekraft eines positiven Tests - und umgekehrt. Experten nennen das Vortestwahrscheinlichkeit. „Das Ergebnis einer Labortestung ist immer eine Diagnose, nie ein rohes Testergebnis“, hatte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité dazu erklärt.

Wenn die Tests korrekt durchgeführt und deren Ergebnisse fachkundig beurteilt werden, geht das RKI „von einer sehr geringen Zahl falsch positiver Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht“. Konkretere Angaben macht das Institut nicht.

Sind alle Menschen mit positivem PCR-Ergebnis ansteckend?

Nein. PCR-Tests weisen nicht nach, ob ein Mensch zum Zeitpunkt des Abstriches infektiös ist oder nicht. Erbgut findet sich auch in totem Virusmaterial, das zum Beispiel nach einer vom Immunsystem erfolgreich bekämpften Infektion noch vorhanden ist. Solches Material kann sich auch noch viele Tage bis mehrere Wochen nach einer Infektion nachweisen lassen - ansteckend ist der Betroffene dann unter Umständen längst nicht mehr.

Labordaten legen nahe, dass Infizierte zwei Tage vor Symptombeginn und zu Beginn der Krankheit am ansteckendsten sind, wie es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt. Je nachdem, wann der Test erfolgt, kann ein nachweislich Infizierter bereits nicht mehr ansteckend sein - aber auch später noch infektiös werden. Auch bei einem asymptomatischem Infektionsverlauf kann das Virus übertragen werden.

Was sagt der sogenannte Ct-Wert beim PCR-Test aus?

Der Ct-Wert gibt einen Hinweis auf die Virusmenge, die ein Infizierter in sich trägt. Er zeigt an, wie viele Zyklen die PCR laufen muss, bis Virus-Erbgut entdeckt wird. Ist die Virenmenge in der Probe groß, reichen dafür relativ wenige Runden. Je geringer die Viruskonzentration in der Probe ist, desto mehr Zyklen sind nötig - und desto höher ist der Ct-Wert.

Ist der Ct-Wert größer als 30, wird das als Hinweis auf eine niedrige Viruskonzentration gewertet. Nach Angaben des RKI lässt sich aus Proben mit einem Ct-Wert von mehr als 30 in Laborversuchen kein Virus mehr vermehren. In vielen Laboren, die PCR-Tests auswerten, wird die Analyse erst bei einem Ct-Wert von deutlich über 30 gestoppt - vor allem bei anlasslosem Testen können darum auch Menschen ein positives Testergebnis erhalten, die nicht mehr ansteckend sind.

Allerdings variieren Ct-Werte auch in Abhängigkeit von Abstrichqualität und Testdetails. Bislang wird der Wert bei der Übermittlung der Testergebnisse an die Gesundheitsämter in der Regel auch gar nicht aufgeführt.

Corona-Impfstoff: So funktionieren mRNA-Vakzine

Die sogenannte Boten-RNA (engl: messenger ribonucleic acid, mRNA) in den Impfstoffen liefert einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen. Sie produzieren mit diesen Informationen ein Protein des Erregers, gegen das der Körper dann Abwehrreaktionen entwickelt. Bei späterem Kontakt mit dem Erreger erkennt das Immunsystem das Protein wieder und kann das Virus schnell gezielt bekämpfen. Eine Voraussetzung für diese Art der Impfstoffentwicklung ist, dass der genetische Code des Virus bereits entziffert wurde.

Im Fall von Sars-CoV-2 enthalten einige Impfstoffkandidaten die genetische Information für die Herstellung eines Bestandteils des sogenannten Spikeproteins auf der Virusoberfläche. Dieses benötigt das Coronavirus, um in die Zellen einzudringen. Die mRNA ist mit Fettstoffen, sogenannten Lipiden, umgeben. Das soll ihre Aufnahme in die Körperzellen verbessern.

Bei mRNA-Impfstoffen handelt es sich um eine völlig neue Art von Vakzinen. Bislang wurde kein Impfstoff dieser Art für Menschen zugelassen. Ihr großer Vorteil: die einfache Struktur der RNA. Deshalb können innerhalb weniger Woche viele Millionen Impfdosen produziert werden.

Laut Paul-Ehrlich-Institut besteht keine Gefahr, dass die mRNA in das Genom eindringt, das beim Menschen in Form von DNA im Zellkern vorliegt. Um in die menschliche Erbinformation eingebaut zu werden, müsste die RNA des Impfstoffs in die DNA umgewandelt werden. Dazu wären zwei Enzyme notwendig, die normale menschliche Zellen nicht besitzen. Außerdem wird die mRNA nach Angaben des Robert Koch-Instituts nach kurzer Zeit von den Zellen wieder abgebaut.

Wie ist der Weg zum Corona-Impfstoff?

Warum ging die Entwicklung des Corona-Impfstoffes so schnell?

Normalerweise dauert die Entwicklung neuer Impfstoffe deutlich länger. Dass es bei Corona sehr schnell geht, hat mehrere Gründe. Zum einen haben viele Unternehmen ihre Ressourcen komplett auf das Thema Corona gelenkt. Zudem war Geld dieses Mal kein Problem, allein die EU hat mehrere Unternehmen und Labore mit vielen Millionen Euro unterstützt.

Weiter gab es bei Corona viele Freiwillige. Die Entwickler mussten also nicht lange warten, bis sie ihren Impfstoff an Probanden und unter Realbedingungen ausprobieren konnten. Und nicht zuletzt beeilen sich auch die Zulassungsbehörden, die nicht gewartet haben, bis alle Tests abgeschlossen waren. Die Unternehmen dürfen ihre Befunde nach und nach einreichen.

Wie läuft ein Impfstoff-Test?

Ist sich ein Unternehmen sicher, einen Impfstoff gefunden zu haben, wird dieser in drei Phasen an Freiwilligen getestet. In Phase eins wird anhand weniger Freiwilliger die richtige Dosis gesucht und geprüft, wie verträglich der Impfstoff ist. In Phase zwei ist eine größere Gruppe Freiwilliger involviert. Hier wird die Dosis optimiert und geschaut, wie genau der Körper auf das Virus reagiert. In Phase drei werden dann mehr als 10.000 Menschen geimpft. Nun wird untersucht, wie hoch die Schutzwirkung ist. Parallel gibt es eine Placebogruppe, die ebenfalls am Test teilnimmt, aber keinen Impfstoff bekommt.

Die Probanden werden während des Tests als auch mehrere Monate danach beobachtet und regelmäßig medizinisch untersucht. Gibt es unerwartete Erkrankungen, werden die Studien unterbrochen, um zu klären, ob es sich um Nebenwirkungen der Impfungen handelt. Bisher mussten zwei Studien zu Corona-Impfstoffen unterbrochen werden.

Sind die Studien abgeschlossen, wird der Impfstoff mit allen Studiendaten den Zulassungsbehörden vorgelegt. Erst wenn diese das Mittel zugelassen haben, kann der Impfstoff verwendet werden.

Warum werden zum Beispiel in Dessau jetzt schon große Mengen produziert?

Die Hersteller gehen damit ins Risiko. Wird ihr Impfstoff zugelassen, haben sie dann schon große Mengen Serum, die genutzt werden können. Scheitert die Zulassung hingegen noch, hat das Unternehmen umsonst produziert und muss die Dosen wieder vernichten.

Wie wirksam sind die Impfstoffe?

Nach den bisherigen Tests haben die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer eine hohe Wirksamkeit von 90 bis 95 Prozent. Astrazeneca gibt für sein Mittel bisher eine Wirksamkeit von rund 70% an.

Wie groß ist die Gefahr von Nebenwirkungen?

Bei den bisherigen Tests haben sich laut den Unternehmen keine schweren Nebenwirkungen gezeigt. Ganz auszuschließen sind diese aber nicht. Extrem seltene Nebenwirkungen zeigen sich unter Umständen erst, wenn der Impfstoff flächendeckend genutzt wird. Die bisher bekannten Nebenwirkungen sind nach Aussage der Virologen nicht ungewöhnlich im Vergleich zu bekannten Impfstoffen.

Wie lange würde es dauern, alle Deutschen zu impfen?

Bei geschätzt 60.000 bis 100.000 möglichen Impfungen pro Tag in Deutschland würde es mehrere Jahre dauern, alle Menschen zu impfen. Hinzu kommt zumindest am Anfang, dass zunächst nicht genügend Impfstoff für alle zur Verfügung steht. Damit ist erst im Verlauf des Jahres 2021 zu rechnen.

Wie lange hält eine Impfung?

Dazu gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Aktuell gehen Wissenschaftler davon aus, dass eine Impfung genau wie eine überstandene Erkrankung nicht zu einem dauerhaften Schutz führt. Es könnte also sein, dass eine Corona-Schutzimpfung regelmäßig aufgefrischt werden muss – so wie bei der Grippe-Impfung.

Wird es eine Impfpflicht geben?

Gesundheitsminister Jens Spahn hat mehrfach betont, es werde in Deutschland keine Impfpflicht geben. Es ist allerdings möglich, dass andere Staaten oder Unternehmen eine Impfung zur Bedingung für eine Einreise oder Nutzung machen. Beispielsweise plant die australische Airline Quantas eine Impfpflicht für Reisende.

Sind Schnelltests eine Lösung im Kampf gegen Corona?

Wie funktionieren Antigen-Tests?

Antigen-Tests suchen in Abstrich-Proben nicht aufwendig nach dem Erbgut des Virus, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest wird das Ergebnis auf einem Teststreifen angezeigt. Nicht verwechseln darf man Antigen-Tests mit Antikörper-Tests. Letztere weisen nach, dass jemand eine Infektion überstanden und Antikörper gebildet hat.

Was sind die Vorteile und Nachteile?

Antigen-Tests reagieren weniger empfindlich als die bisher üblichen PCR-Tests, liefern aber schneller ein Ergebnis - in der Regel nach 15 bis 30 Minuten. Sie erkennen eine Infektion nicht so gut im Anfangsstadium und im späteren Verlauf. In der Phase, in der ein Patient besonders ansteckend ist, können die Schnelltests das Virus aber recht sicher erkennen. Wenn der Test positiv ausfällt, ist die Testperson mit ziemlicher Sicherheit infiziert. Ein negatives Ergebnis aber schließt eine Infektion nicht aus - besonders, wenn eine niedrige Viruslast vorliegt.

Welche Tests gibt es?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet alle Antigen-Tests auf, die laut Herstellerangaben bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Bis zum Wochenende waren dort bereits mehr als 200 Produkte erfasst. In den letzten Wochen sei die Zahl der Anbieter „explodiert“, berichtet die Deutsche Stiftung Patientenschutz. „Die Qualität der Tests zeigt deutliche Unterschiede“ sagt der Virologe Hans-Georg Kräusslich vom Universitätsklinikum Heidelberg.

Gibt es Studien zur Wirksamkeit?

Ein Forscherteam der Berliner Charité hat sieben Anbieter getestet. Dabei ging es vor allem um zwei Größen: Die Sensitivität gibt an, wie zuverlässig der Test Erkrankte als solche erkennt. Die Spezifität zeigt, ob der Test Nicht-Infizierte tatsächlich als gesund erkennt. Die Spezifität der untersuchten Tests lag zwischen 88,24 Prozent und 100 Prozent. Die Sensitivität „überlappt mit den Virenkonzentrationen“, heißt es in der Studie. Das heißt: Je infektiöser der Patient ist, desto besser kann der Test das erkennen.

Wie bewerten Virologen die Antigen-Tests?

Antigen-Tests eröffneten „neue Handlungsoptionen in der Pandemie“, schreiben die Autoren der Studie. Sie könnten zum Beispiel dabei helfen, zu entscheiden, wann eine Quarantäne aufgehoben werden kann. Die Autoren gehen zudem davon aus, dass sich die Qualität der Antigen-Tests in Zukunft weiter verbessern wird.

Am Eingangstor von Seniorenwohnheimen könnten sie „unglaublich viel Gutes“ leisten, sagte der Berliner Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“. Voraussetzung sei jedoch ein Test, der die Infektion zuverlässig anzeige. Auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek plädierte dort für einen breiten Einsatz. Die derzeit verfügbaren Tests würden zwar auf absehbare Zeit nicht für alle Menschen ausreichen. Man könne damit aber „mehr Bereiche, die uns wichtig sind, absichern“, zum Beispiel Altenheime oder Schulen.

„Antigen-Tests sind eine sinnvolle Unterstützung, sie können aber die PCR-Tests nicht ersetzen“, sagt Martin Stürmer, Laborleiter im Medizinischen Versorgungszentrum in Frankfurt.

Welche Rolle spielen Antigen-Tests derzeit?

Im Oktober wurde die Nationale Teststrategie um Antigen-Tests erweitert. Einer Verordnung zufolge, die seit Mitte Oktober gilt, sollen Schnelltests vor allem in Kliniken und Pflegeheimen zum Einsatz kommen, etwa für Bewohner, Personal und Besucher. Ziel ist es, vor allem asymptomatische Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion aufzuspüren. Die Einrichtungen müssen dazu ein Test-Konzept erstellen. Dann legt das Gesundheitsamt fest, wie viele Tests gekauft und auf Kassenkosten finanziert werden können. In Pflegeheimen sind bis zu 20 Tests pro Monat pro Bewohner möglich.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In manchen Ländern werden mit Antigen-Schnelltests bereits Massenuntersuchungen der Bevölkerung organisiert. Den Anfang machte die Slowakei, wo fast alle Bürger über zehn Jahre getestet wurden. Danach durften Kirchen, Kinos, Theater, Fitnesszentren und Schwimmbäder - mit beschränkten Besucherzahlen - wieder öffnen. Die Regierung plant weitere dieser Testaktionen. In Südtirol lief am vergangenen Wochenende ein Massentest mit Antigen-Schnelltests. Rund zwei Drittel der Bürger konnten kostenlos und freiwillig daran teilnehmen. Spanien plant Ähnliches in der Region um Madrid mit 6,6 Millionen Einwohnern.

Wer prüft, ob die Tests halten, was sie versprechen?

Patientenschützer verlangen geprüfte Angaben zur Zuverlässigkeit von Corona-Schnelltests. Bisher verlasse man sich dabei allein auf die Angaben des jeweiligen Herstellers, kritisiert der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Unabhängige Labore müssten die Qualität evaluieren. Auch die EU-Staaten wollen gemeinsame Standards für solche Tests. Die Kommission kündigte an, die verschiedenen Tests auf dem Markt zu bewerten.

Gibt es Tests für zu Hause?

Heimtests für Laien zu entwickeln oder zu verkaufen ist in Deutschland nicht erlaubt - anders als in den USA. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Corona-Test für den Hausgebrauch zugelassen. Ein Arzt muss ihn allerdings verschreiben. Virologe Stürmer sieht das kritisch: Ein schlechter Abstrich führe zu schlechten Ergebnissen, auch beim Ablesen könnten Fehler entstehen. Die Gefahr sei: „Man wiegt sich eventuell in falscher Sicherheit oder man macht Panik.“

In Hessen soll die Studie „Safe School“ die Anwendung der Tests durch Laien erforschen. Rund 1000 Lehrer sollen jeden zweiten Tag selbst Abstriche bei sich vornehmen und diese mittels Schnelltest untersuchen. Auch die italienische Provinz Venetien erprobt Heimtests. Die Studie soll rund einen Monat laufen. Parallel sollen Abstriche vorgenommen werden, die im Labor untersucht werden, um die Treffsicherheit zu überprüfen.

Was sagen die Kliniken?

„Antigen-Tests helfen uns sehr viel“, sagt der Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Steffen Gramminger. „Sie sind ein zusätzlicher und ein wichtiger Puzzlestein im Kampf gegen das Virus.“ Der Vorteil sei vor allem die Geschwindigkeit: Man kann Besucher und ambulante Patienten vor Betreten der Klinik testen, um zu verhindern, dass sie in Haus jemanden infizieren. Auch für Tests beim Klinikpersonal seien sie hilfreich. „Und sie entlasten unsere Labore“.

Was sagen die Heime?

Hier gibt es auch kritische Stimmen. Der Geschäftsführer der Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg, Alexander Schraml, sieht Schnelltests in Pflegeheimen „mit äußerst gemischten Gefühlen“. Die Tests seien noch zu unzuverlässig. Er befürchtete, dass ein negatives Testergebnis Besucher „in falscher Sicherheit wiegt und dann Umsicht und Vorsicht verloren gehen.“ Außerdem sei der Aufwand für die Tests hoch, man brauche dafür geschultes Personal „und unser Fachpersonal brauchen wir eigentlich für unsere Bewohner“.

Sind Schnelltest eine Chance für die Wirtschaft?

Die Lufthansa hat 250.000 Schnelltests gekauft. „Erfolgreiches Testen ganzer Flüge kann der Schlüssel zum Wiederbeleben des internationalen Flugverkehrs werden“, sagt Vorstandsmitglied Christina Foerster. Erste Probeläufe laufen, dabei werden sämtliche Passagiere vor Flugantritt getestet.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Peter Gerber, fordert mehr Tempo bei der Einführung von Corona-Schnelltests für Flugreisende. Auch erste Hotels bieten inzwischen Schnelltests an.

Sind Antigen-Tests eine Option für die Kultur?

Derzeit eher nicht, glaubt Virologe Stürmer. Ein Antigen-Test weise nur nach, ob jemand gerade infektiös sei oder nicht. Falle er negativ aus, so sei der Mensch „grob geschätzt mindestens 2 bis 6 Stunden nicht ansteckend“, sagt er. In bestimmten Situationen könne ein Test das Leben etwas einfacher machen. Das gelte für Besuche in Altenheimen oder Kliniken, für Konzerte aber eher nicht. Dort benötige man sehr viel medizinisches Personal in kurzer Zeit, das Abstriche nehmen und Tests auswerten müsse. (mz/dpa)