Von der Tierhaut zum Hightech-Objekt Hightech-Objekt: Bei der WM 2018 ist auch der Spielball ein Star

Halle (Saale) - Wenn ab dem 14. Juni in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft startet, wird er sich wieder drehen, der Ball. Und gerade jetzt werden sie wieder fallen, die zahlreichen Fußballfloskeln: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ oder „Das Runde muss ins Eckige“.

So knapp und simpel lässt sich der WM-Fußball jedoch längst nicht mehr beschreiben. Stehen doch umfangreiche Tests zu Flugfähigkeiten, Stabilität und Schussverhalten im Mittelpunkt der Entwicklung. Er wird entworfen und getestet wie ein Rennwagen.

Der WM-Spielball ist inzwischen selbst ein Star

Und die Vorstellung des sprichwörtlichen „runden Leders“, das nicht mal mehr aus Tierhaut besteht, wird als mediales Großereignis inszeniert.

Noch in den 1930ern war alles so einfach. Schon damals hatte jede WM ihren eigenen Ball. Zu Beginn der Weltmeisterschafts-Turniere war das Gastgeberland für die Herstellung des Spielgerätes zuständig.

Bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay waren weder Größe noch Luftdruck vorgeschrieben. Und so ließ der Schiedsrichter im Finale in der ersten Halbzeit einfach mit dem argentinischen Tiento und in der zweiten Halbzeit mit dem T-Model für Uruguay spielen - ganz nach den Vorlieben der Finalisten.

In Italien 1934 sollte der Federale 102 aus weicher brauner Baumwolle zu Kopfstößen animieren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Zeit des klassischen „runden Leders“. Die Bälle wurden aus eckigen Teilen aus Rindsleder, so genannten Panels, zusammengefügt. Das Leder kam dabei in unterschiedlichen Färbungen zum Einsatz. Im Inneren befand sich eine Schweinsblase.

Seit den 50ern werden die WM-Bälle immer ausgefeilter

So wurde 1958 in Schweden mit einem Ball aus gelblichem Leder gekickt, dem Top Star. Der kam vier Jahre später gleich nochmal zum Einsatz, weil der von Chile ausgesuchte Ball Mr. Crack während des Turniers häufig an Gewicht verlor.

Geoff Hurst schoss 1966 das legendäre Wembley-Tor mit dem Slazenger Challenge 4 Star, einem Lederball in rotbraun.

Ausgefallener wurden die Designs ab 1970. In diesem Jahr übernahm erstmals die Fifa selbst die Verantwortung für den Turnierball und beauftragte adidas mit der Herstellung. Seitdem kommt der offizielle WM-Ball immer von der deutschen Firma.

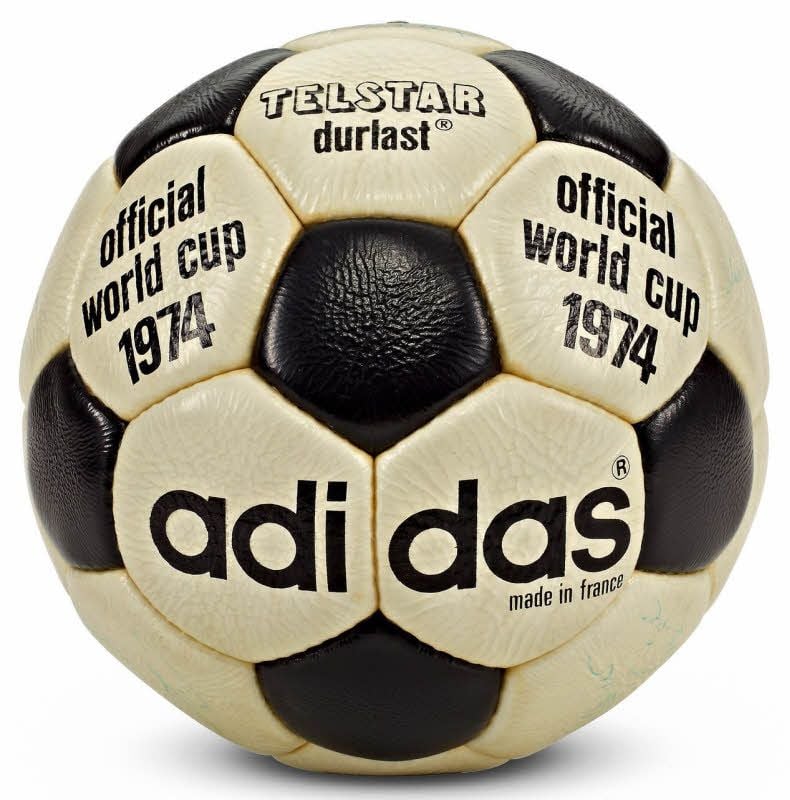

Und die setzte gleich mit dem ersten Ball zur Weltmeisterschaft in Mexiko Maßstäbe. Der legendäre Telstar war der erste im klassischen Design aus schwarzen und weißen Sechsecken. Das sollte ihn im Schwarz-Weiß-Fernsehen besser sichtbar machen.

Der Telstar war ein Satelit aus den 60ern

Benannt wurde er nach dem ersten Kommunikationssatelliten Telstar, der seit 1962 für weltweite Fernsehübertragungen und Telefonverbindungen sorgte und ebenfalls rund war. Weltstar Pele brachte seine Mannschaft also mit einer echten Innovation zum dritten Weltmeistertitel Brasiliens in zwölf Jahren.

Als Weiterentwicklung Telstar Durlast erlebte der Ball 1974 in Westdeutschland eine Wiederauflage. Mit zwölf schwarzen und 20 weißen Panels ging es für Deutschland zum Weltmeistertitel.

Sogar Sprachwissenschaftler haben sich mit dem WM-Ball beschäftigt und herausgefunden, dass die Namen erst seit der WM in Argentinien vor 40 Jahren kulturelle Besonderheiten des Gastgeberlandes zeigen.

So stand Brazuca vor vier Jahren frei übersetzt für „Emotionen, Stolz und Herrlichkeit“, Jabulani - so hieß der Ball 2010 in Südafrika - heißt in der Zulu-Sprache „sich freuen“. Sybille Kircher von der Namensagentur Nomen International erklärt: „Es geht darum, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. So wird der Name zum Markenzeichen des Ausrichterlandes.“

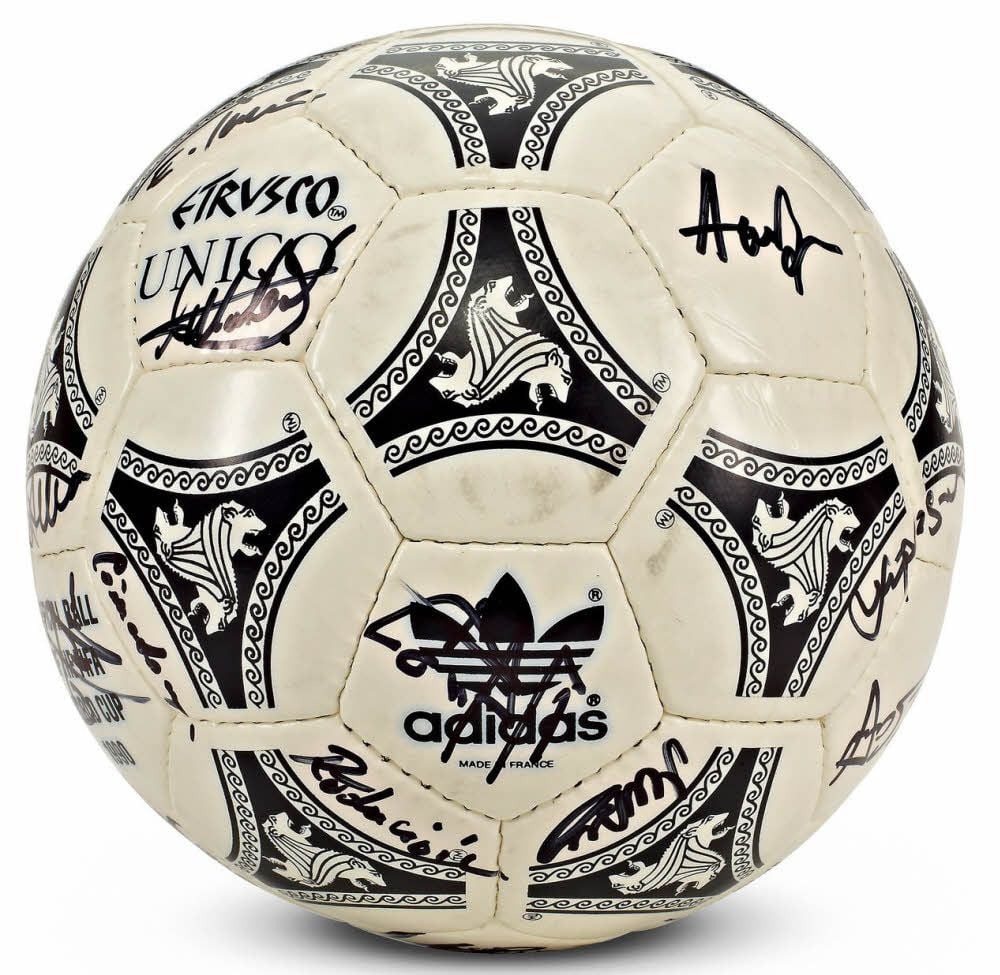

In Argentinien wurde 1978 mit dem Tango Durlast gekickt, vier Jahre später in Spanien mit dem Tango España. Beide eröffneten eine Reihe von WM-Bällen, deren sechseckige Panels optisch so bedruckt waren, das auf der Oberfläche Kreise enstehen.

Inzwischen werden die WM-Bälle nicht mehr genäht

Bis 1998 hielt sich diese Optik. Und so kam auch bei der Weltmeisterschaft in Italien 1990, bei der Deutschland zum dritten Mal Weltmeister wurde, mit dem Etrusco Unico ein Ball in diesem Stil zum Einsatz.

Mittlerweile waren die Nähte nicht mehr zusammengenäht, sondern verschweißt. Seit dem Azteca Mexiko 1986 bestand das „runde Leder“ nämlich nicht mehr aus selbigem, sondern komplett aus synthetischen Materialien. Eine innere Schicht aus Polyurethan-Schaum machte ihn wasserabweisend, eine äußere Latex-Schicht sorgte für Stabilität.

Vorbei waren damit die Zeiten, in denen die Lederbälle bei Regen zu schweren Geschossen wurden, wie beim Halbfinale 1974 BRD gegen Polen, das als „Wasserschlacht von Frankfurt“ in die Fußballgeschichte einging.

Bei 14 Liter Regen pro Quadratmeter stand das Wasser auf dem Rasen und der Lederball blieb - vollgesogen mit Wasser - immer wieder liegen.

Das Flugverhalten der WM-Bälle wird immer weiter verbessert

Seitdem ist viel passiert. In den vergangenen drei Jahrzehnten ging es vor allem darum, das Schuss- und Flugverhalten der Bälle zu optimieren.

Auch optisch wagte adidas mehr. Es wurde bunt mit dem Tricolore für Frankreich 1998, dem grün-goldenen Fevernova 2002 in Korea und Japan, dem Jabulani für Südafrika 2010 und dem mit mehrfarbigen Schleifen verzierten Brazuca 2014 in Brasilien.

Früher wurden die Bälle aus einzelnen Sechsecken per Hand zusammengenäht, vor dem letzten Panel gewendet, die Blase eingesetzt und dann von außen fertig genäht. Mittlerweile produziert adidas in Pakistan und China zunehmend automatisiert.

Adidas lässt sich beim WM-Ball nicht in die Karten schauen

Zum genauen Produktionsverfahren gibt es vom Unternehmen keine Details. In den vergangenen Jahrzehnten standen schlechte Arbeitsbedingungen in den Fußballfabriken öfter in der Kritik.

Vier Jahre vergehen heute von der ersten Idee bis hin zur finalen Produktion. „Schon zum ersten Prototypen holen wir Feedback von Spielern ein“, erklärt ein adidas-Sprecher.

„Wir testen den Ball mit Spielern auf der ganzen Welt unter möglichst vielen verschiedenen Bedingungen.“ 600 Spieler in zwölf Ländern und 31 führende Profi-Clubs sollen den aktuellen WM-Ball, den „Telstar 18“ getestet haben. Die Optik orientiert sich am ersten adidas-WM-Ball Telstar von 1970.

Ähnlich wie beim alten Schwarz-Weiß-Design, wird der weiße Ball von neun Panelen in Pixel-Optik verziert. Die spezielle Oberflächenstruktur soll für bestmögliche Spielbarkeit und Grip sorgen.

WM-Ball 2018 hat erstmals einen Chip

Der moderne Telstar besteht komplett aus Polyurethan, das thermisch verbunden wird. Doch neben den Spieleigenschaften besitzt der aktuelle Ball noch ein Novum. Über einen integrierten Funk-Chip bekommen Fans Zusatzinfos auf ihr Smartphone und können sich mit anderen Fans vernetzen.

In der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA wurde der Telstar 18 auf den Prüfstand gestellt und unter anderem 250 Mal in ein Wasserbecken gepresst, um sicherzustellen, dass er möglichst wenig Wasser aufnimmt.

Auch die perfekte Kugelform oder die Sprungeigenschaften wurden geprüft. „Durch die automatisierten Prozesse in der Produktion wird der Ball noch runder. Abweichungen von der Norm kommen heute praktisch nicht mehr vor“, erklärt der adidas-Sprecher.

FIFA macht genaue Auflagen für den WM-Spielball

Inzwischen sind die Auflagen der Fifa auch nicht mehr mit denen von 1930 zu vergleichen. Die perfekte Kugelform ist zwingend, der Umfang muss zwischen 68,5 und 70 Zentimetern, das Gewicht zwischen 410 und 450 Gramm und der Überdruck zwischen 0,6 und 1,1 Bar liegen.

Erfüllt er alle Kriterien, bekommt er drei Logos: Genehmigt und geprüft von der Fifa und die Bestätigung für den International Match Standard.

Aus dem Rahmen fällt der WM-Ball Telstar 18 nur noch beim Namen, der wie schon 1970 nicht in die Reihe der sportlichen oder landestypischen Bezeichnungen passt, sondern eben nach dem Satelliten benannt ist.

Den Deutschen sollte das recht sein, wurden sie 1974 doch schon einmal mit einem Telstar Weltmeister. (mz)