Norwegische Web-Doku "Sweatshop - Deadly Fashion" Norwegische Web-Doku "Sweatshop - Deadly Fashion": Wenn hippe Blogger in Kambodscha Billigkleider nähen

Köln - Sie sind jung, sie sind hip, sie geben der Jugend eines ganzen Landes Modetipps. Anniken, Frida und Ludvig sind erfolgreiche Mode-Blogger in Norwegen. Ihren Job erledigen sie zum Spaß in der Freizeit, nach Schule und Studium. Wo und wie die Kleidung hergestellt wird, die sie so kaufen, wissen sie. Bewusst ist es ihnen nicht. In Zusammenarbeit mit der Tageszeitung aftenposten wagten sich die Drei für ein kleines Sozialexperiment in das Land, in dem viele der Empfehlungen auf ihren Blogs hergestellt werden: Kambodscha.

Aus ihren Erfahrungen ist die mehrteilige Web-Doku „Sweatshop – Deadly Fashion” entstanden, die im Netz frei verfügbar ist (Originalsprache, mit englischen Untertiteln). Dass der Link zur Seite zurzeit in allen sozialen Netzwerken massenhaft verbreitet wird, liegt dabei nicht daran, dass die Doku tatsächlich neue Fakten enthüllt. Sie eröffnet nur eine junge, emotionale Sicht auf Altbekanntes.

Die Kameraleute haben immer die drei Blogger im Fokus – durchschnittliche Jugendliche, wie sie aus jedem Land in Europa stammen könnten, privilegiert schon allein durch den Ort ihrer Geburt. In Phnom Phen angekommen sieht zuerst alles nach Klassenausflug aus: Eine kleine Taxifahrt zum Hotel, ein kurzer Bummel über den Wochenmarkt, auf dem dieselben Jeans verkauft werden, wie in Oslo – „nur zwei Jahre zu spät“. Dabei steht die Fabrik gleich nebenan.

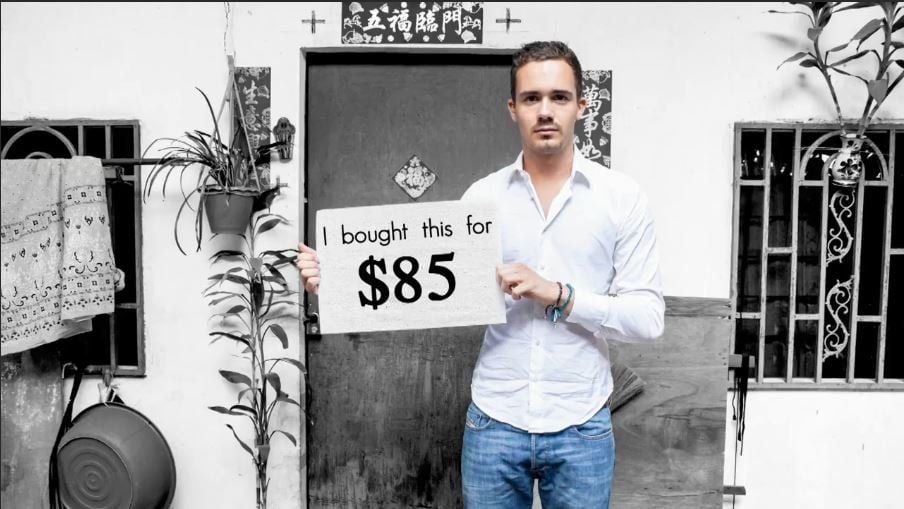

Danach folgen Aufgaben für die Blogger: Eine Nacht im Haus einer Näherin schlafen, einen Arbeitstag an der Nähmaschine in einer Fabrik absolvieren, vom Lohn dafür einen Tag lang leben. Das ist nicht viel. Und wird für die Europäer mit dem Kamerateam im Schlepptau natürlich so angenehm wie möglich gestaltet (Als Frida und Anniken in der Mittagspause einschlafen, werden sie vom Manager zum Beispiel höflich gebeten, doch bitte wieder zurück an die Arbeit zu gehen).

Doch es reicht, um jeden der Drei irgendwann an den Punkt zu bringen, losgelöst von Zahlen und Fakten, Lebensumstände tatsächlich zu verstehen und Empathie zu entwickeln. Bei Frida ist es vermutlich der Moment in der Fabrik, nach zwei Stunden gebeugt über der Nähmaschine. Wie Anniken und Ludvig hat sie erst über die eigene Unfähigkeit geflachst und gelacht. Dann versteht sie das System: Jede Arbeiterin in der langen Reihe näht einen Teil eines Hemdes und reicht es weiter. Stockt ein Glied in der Kette, leiden alle darunter.

„Ich bin zu langsam, ich halte sie auf“, sagt Frida und legt ein neues Hemd unter ihre Nadel. „Sie haben sich nicht gefreut, dass ich hier sitze. Ich spüre den Druck.“ Ganz zu schweigen von den körperlichen Beschwerden: „Ich bin müde, ich habe Hunger, mein Rücken tut weh.“ Und: „Sollte ich diesen Job machen, müsste es mindestens 20 Euro pro Stunde geben.“ Tatsächlicher Lohn: drei Euro pro Tag.

Die 17-jährige Anniken (Instagram-Follower: Mehr als 80.000) ist härter zu knacken. Lange ist sie der Überzeugung, dass alles Gewohnheit sei („Die sitzen immer auf dem Boden“, „Die haben einen anderen Rhythmus“, „Die sind das gewohnt“) und liefert Beispiele für Alltagsrassismen par excellence. Doch als sie einer 19-jährigen Arbeiterin gegenüber sitzt, deren Mutter verhungert ist, weil das Einkommen aus zwei Jobs nicht zum Überleben reichte, hört auch sie nicht mehr auf zu weinen. Und kommt zu dem gesunden Schluss: „Wenn du mit einem Menschen redest, realisierst du, dass er genauso wertvoll ist wie du.“

Auch das ist nicht viel. Doch die Doku ist ein gelungener Versuch, ein Thema emotional anzugehen, über das genügend Zahlen gewechselt wurden. Und mit Trendsettern als Protagonisten stehen die Chancen, die Primark- und H&M-Zielgruppe zu erreichen, definitiv besser als mit jeder Infografik.

Alle Folgen von Sweatshop finden Sie: hier.