Kleine Revolution Kleine Revolution: Vor 40 Jahren wurde erstmals der Taschenrechner SR1 getestet

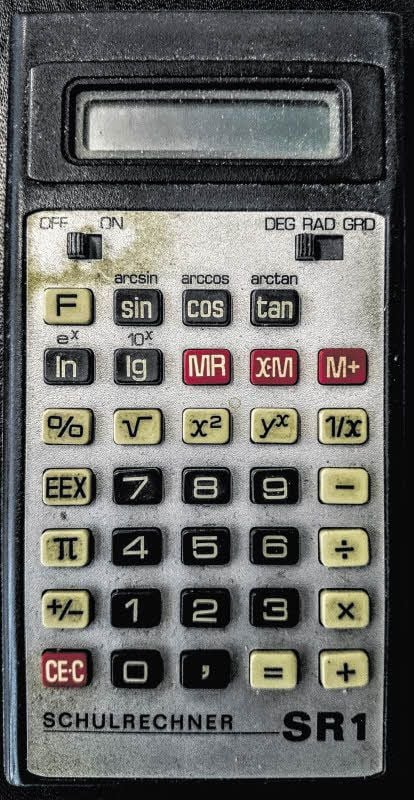

Halle (Saale) - Zwei Schalter und 34 Tasten, eine LED-Anzeige und ein Gehäuse, das Plastik und gebürstetes Aluminium kombinierte – so sah sie aus, die mikroelektronische Revolution, die 1985 über die DDR kam. Der Schulrechner SR1 – wobei SR1 die gänzlich unromantische Abkürzung für Schulrechner 1 war – verdrängte den bis dahin benutzten Rechenschieber und wurde zum Bestandteil des Regelunterrichts in den 7. Klassen der sogenannten polytechnischen Oberschulen.

Eine kleine Revolution in der Arbeiter- und Bauernrepublik, deren Bürger bis dahin allenfalls ein paar Transistoren in Radios oder Fernsehgeräten betrieben. In den seltensten Fällen aber Rechen- oder gar Computertechnik.

Das Land, das mit dem „Oprema“ bereits 1955 in Jena seinen ersten Computer in Betrieb genommen hatte, der auf einer Fläche von 240 Quadratmetern mit sagenhafte 17.000 Relais für den VEB Carl Zeiss rechnete, baute zwar bereits seit 1973 eigene Taschenrechner mit dem Namen Minirex. Doch außerhalb von Laboren und Ingenieurbüros bekam kein DDR-Bürger diese Geräte zu sehen, die über eine achtstellige rotleuchtende LED-Anzeige Ergebnisse von Gleichungen in den vier Grundrechenarten ausgaben.

Erste DDR-Taschenrechner kosteten Unsummen

Auch der Nachfolger, „Konkret“ genannt, hübscher geformt, aber im Funktionsumfang ebenso beschränkt, war kaum geeignet, zum Verkaufsschlager zu werden, denn er kostete im staatlichen Handel zwischen 900 und 1600 DDR-Mark.

Zwanzig Jahre nach der Erfindung des integrierten Schaltkreises durch den US-Physiker Jack Kilby und zehn Jahre, nachdem Kilby auf der Suche nach einer Praxisanwendung für seine Erfindung den ersten Taschenrechner CalTech konstruiert hatte, hinkte die DDR den technischen Entwicklungen schon ein Jahrzehnt hinterher. Ebenso der Bundesrepublik, die bereits 1975 in den ersten Schulen Taschenrechner anstelle der traditionellen Rechenschieber erlaubt hatte.

So brauchte es einen Anstoß von ganz oben: Beim VIII. Pädagogischen Kongress in Berlin im Oktober 1978 war es ausgerechnet Bildungsministerin Margot Honecker, die die Frage stellte, ob und wenn ja wie - die in der DDR gar nicht vorhandenen - Taschenrechner in der Schule eingesetzt werden sollten.

1979 begann der Test an Schülern - auch in Merseburg

Eine Frage, die als Befehl verstanden wurde. „Von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR wurde umgehend eine Arbeitsgruppe gebildet, die durch theoretische und praktische Untersuchungen Voraussetzungen für Entscheidungen bezüglich des Einsatzes von Taschenrechnern schaffen sollte“, beschreibt der Berliner Informatiker Tom Schnabel in seiner Diplomarbeit den sozialistischen Gang der Dinge.

Unter Leitung dieser Arbeitsgruppe sei von 1979 bis 1983 ein Schulversuch durchgeführt worden, an dem 21 Klassen unter anderem auch in Merseburg beteiligt waren, die mit den bis dahin verfügbaren Taschenrechnern der Typen MR 610 und MR 609 aus der Produktion des VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ Mühlhausen ausgestattet worden waren.

Das Ergebnis überzeugte Margot Honecker offenbar. „Die Versuchsklassen benötigten wesentlich weniger Zeit für nicht im Kopf ausführbaren Rechnungen“, beschreibt Schnabel. Die gesparte Zeit, so beschlossen die Verantwortlichen , könne genutzt werden, um tiefer in den Schulstoff einzudringen.

Taschenrechner SR1 erfüllte erstmals West-Standards

„So kann der Unterricht lebensverbundener gestaltet und die Schüler besser auf jene Anforderungen vorbereitet werden, die die wissenschaftlich-technische Entwicklung ihnen künftig stellt“, verklärten DDR-Medien den von Gerhard Bieber und Hartmut Vogt entworfenen Rechner MR 609, der kaum verändert zum SR1 wurde, zu einer Art High-Tech-Gerät von Weltformat.

Das war es nicht. Der „nichtprogrammierbare Gleitkomma-Taschenrechner“ entsprach zwar dem Standard von im Westen vor allem von Texas Instruments und Casio gebauten Rechnern, doch mehr auch nicht. Nur so aber gelang es im VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ in Mühlhausen, die Produktionskapazitäten binnen vergleichsweise kurzer Zeit so auszubauen, dass ab 1984 jährlich rund 150.000 SR1 an Schülerinnen und Schüler ausgeliefert werden konnten.

123 Mark: Taschenrechner war für Schüler günstig

Der Staat griff dafür tief in die Tasche: Während der baugleiche Rechner MR 609, der mit der Herstellerangabe „MBO Schmidt & Niederleitner GmbH & Co. KG“ auch im Westen angeboten wurde, im Handel stolze 460 Mark kostete, konnten Eltern schulpflichtiger Kinder den SR1 in RFT- und Kontaktring-Verkaufsstellen gegen Vorlage eines von den Schulen verteilten Bezugsscheines für 123 Mark kaufen. Darüber hinaus verfügte jede Schule für den Fall, dass der Kauf eines eigenen Rechners nicht möglich war oder der eigene Rechner eines Schülers wegen einer Reparatur nicht nutzbar war, über mehrere SR1 als Ausleih-Exemplare.

Meist aber hielt das bis zum Ende der DDR mehr als eine Million Mal hergestellte robuste Gerät der Beanspruchung im Schulunterricht tatsächlich stand, wie spätere Untersuchungen bestätigten. Die zwei langlebigen Knopfzellen zur Energieversorgung waren das wirklich - sie reichten etwa 2000 Stunden und die automatische Abschaltung der Stromversorgung nach sechs Minuten spart so wirksam Energie, dass Besitzer des SR1 im Internet bis heute staunend berichten, dass ihre Geräte auch nach 35 Jahren mit den Original-Knopfzellen laufen.

Taschenrechner SR1: Unverwüstlich und hält bis heute

Da gesichert war, dass die Schulrechner im Alltagsbetrieb standhielten und im Ernstfall in den entsprechenden Dienstleistungseinrichtungen wirklich innerhalb von 14 Tagen repariert werden konnten, seien „günstigere Bedingungen für eine vertiefte mathematische Bildung der Schüler“ entstanden, beruhigten Forscher die Bedenken von Eltern, dass Kinder das Kopfrechnen verlernen und ohne Taschenrechner hilflos sein könnten.

In den Tests habe sich gezeigt, dass die Hilfe der Maschinen nicht auf Kosten der Kopfrechenfertigkeiten gegangen sei, sondern Schüler befähigt habe, Aufgaben schneller zu lösen.

Darum ging es den DDR-Verantwortlichen letztendlich auch. „Der Taschenrechner ist der Einstieg in die informationsverarbeitende Technik“, hieß es fast schon prophetisch, wurde doch der erste DDR-Kleincomputer KC85 erst 1984 entwickelt.

Dennoch zielte die Einführung des SR1 darauf, dass „durch den frühzeitigen Umgang mit solchen Geräten das Entstehen großer Hemmschwellen verhindert“ werde, wie es in einem Papier des Volksbildungsministeriums hieß.

Die Schüler würden so an Denk- und Arbeitsweisen herangeführt, die für den Umgang mit informationsverarbeitenden Einrichtungen in Zukunft von großer Bedeutung seien, glaubte man im Ministerium zutreffend - nur dass die Zukunft der DDR kein Jahrzehnt mehr dauern würde. (mz)

Die Antwort der DDR auf Commodore C 64 und Apple Macintosh kam aus dem VEB Kombinat Robotron und nannte sich KC 85/1. Mit dem ursprünglich HC (für „Heimcomputer“) genannten Gerät begann das Computerzeitalter in der Arbeiter- und Bauernrepublik, allerdings unter Ausschluss der Arbeiter und Bauern. Weil absehbar war, dass die Produktionszahlen der Rechenmaschine gering sein würden, wurde der Heimcomputer erst in Kleincomputer umbenannt und dann an Betriebe, Schulen und Jugendclubs abgegeben.

Erst ab 1988 kam der mit einem Kassettenrekorder als Speicher arbeitende Rechner in den Fachhandel. Ein Verkaufsschlager wurde er nicht, denn die verlangten 4000 DDR-Mark entsprachen dem Vielfachen eines DDR-Monatsgehalts und bedeuteten für Lehrlinge, dass ein paar Jahreseinkommen auf den Tisch zu legen gewesen wären.

Die Weiterentwicklung KC 85/4, die 1989 in die Läden kam, wurde über 50.000 Stück mal gebaut. Doch mit der Wende 1989 kam das Aus für den Ost-Rechner, der weder leistungsmäßig noch preislich mit der Westkonkurrenz mithalten konnte. (mz)