Hintergrund zu Anglizismen Hintergrund zu Anglizismen: Kein Deutsch mehr ohne Englisch?

Berlin/dpa - Morgens beim Toast schon mal die Mails checken, am Workplace die To-do-Liste abarbeiten und danach beim Body-Workout oder Sale relaxen, um die Work-Life-Balance nicht zu gefährden: Englische Begriffe haben sich so stark in den Alltag eingeschlichen, dass viele Menschen sie kaum noch als Fremdsprache wahrnehmen. Manche halten das für normal, andere empfinden sie als überflüssig. Der Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch sieht Anglizismen eher als etwas „Natürliches, Kreatives und Bereicherndes“.

Er wollte den aus seiner Sicht oft „kulturpessimistischen und von Angst um die deutsche Sprache geprägten Diskussionen“ etwas Positives entgegensetzen und hat vor vier Jahren die Initiative „Anglizismus des Jahres“ ins Leben gerufen. Am Dienstag haben er und Kollegen wieder eine Liste mit den fünf Erstplatzierten veröffentlicht.

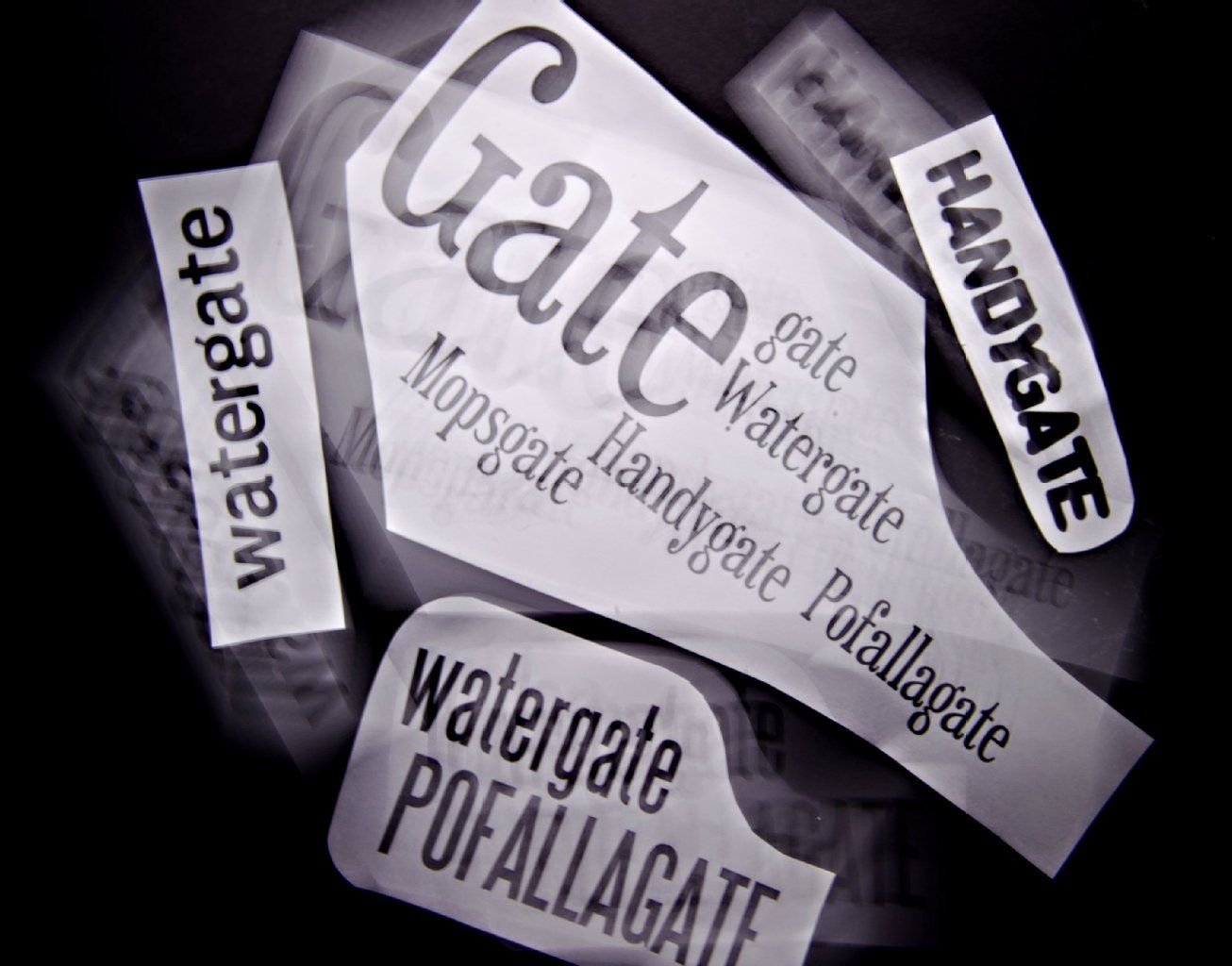

Aus 100 Vorschlägen wählte die vierköpfige, unabhängige Jury um Stefanowitsch die Nachsilbe „-gate“ auf Platz eins. Der Begriff, der mit dem Watergate-Skandal von 1972 aus den USA nach Deutschland kam, hat sich aus Sicht der Experten immer stärker in Deutschland etabliert. Allein 2013 wurde er mehr als ein dutzend Mal genutzt, um Affären und Affärchen zu beschreiben - wie etwa den Abhörskandal um das Kanzlerinnen-Handy („Handy-Gate“) oder das Verschwinden einer Mops-Skulptur in Stuttgart („Mops-Gate“).

3,7 Prozent der Duden-Stichwörter stammen aus dem Englischen

Die Vorsilbe „Fake-“ (Fälschung), „Whistleblower“ (Enthüller), „Selfie“ für selbst gemachte Porträtfotos und „Hashtag“, ein Rautezeichen zum Verschlagworten von Begriffen im Internet, belegten die weiteren Plätze.

Wie viele Anglizismen es inzwischen ins Deutsche geschafft haben, kann niemand so genau sagen. Von den 140.000 Stichwörtern im aktuellen Duden, die auch nur ein Teil des deutschen Wortschatzes sind, stammen nach Angaben der Redaktion etwa 3,7 Prozent aus dem Englischen. „Das ist deutlich weniger, als viele erwartet hätten“, sagt Mitarbeiterin Kathrin Kunkel-Razum. Deutlich mehr Fremdwörter kämen immer noch aus dem Griechischen und Lateinischen.

„Es gibt Anglizismen, die Lücken besetzen.“

Der Eindruck, dass Anglizismen eine so große Rolle spielen, sei so verbreitet, weil in den vergangenen Jahren der größte Einfluss aus dem Englischen kam. „Das hat ganz viel mit den Entwicklungen in der Technik, Mode, Sport oder auch im Geschäftswesen zu tun“, sagt die Redakteurin und betont: „man darf die Gesamtzahl der Anglizismen aber nicht überbewerten“.

Auch mit einer generellen Verteufelung komme man nicht weiter, meint Kunkel-Razum. Es komme immer darauf an, wie und wann man sie einsetze. „Es gibt Anglizismen, die Lücken besetzen“, sagt sie. Ein Beispiel sei etwa „fluffig“ vom Englischen „fluffy“. Es lasse sich zwar mit „leicht“ und „luftig“ übersetzen, doch der Gehalt sei etwas anders. Außerdem sei das Wort mit seiner deutschen Adjektivendung perfekt angepasst worden. „Das deutsche Sprachsystem ist stark und schafft es, Fremdwörter gut zu integrieren“.

Anglizismen-Index vom Verein Deutsche Sprache

Auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache sieht keine Bedrohung in den Anglizismen. „Sprachen beeinflussen sich schon immer, da gab es seit jeher einen regen Austausch“, sagt Sprachberater Lutz Kuntzsch. Auch er hält Anglizismen dort für sinnvoll, „wo sie berechtigt sind, etwas Neues ausdrücken und sich ins Deutsche einfügen“. „Gegen Wörter wie googeln oder mailen haben wir überhaupt nichts, weil es unökonomischer wäre, das mit deutschen Wörtern auszudrücken“, sagt Kuntzsch.

Eine Liste von etwa 8.000 Anglizismen hat der Verein Deutsche Sprache zusammengetragen. Der auch im Internet abrufbare Index soll eine Orientierungshilfe sein für Menschen, die englische und pseudoenglische Begriffe nicht verstehen, sie ablehnen oder sie vermeiden wollen. Der Verein unterscheidet zwischen Wörtern, die das Deutsche ergänzen, differenzierend oder verdrängend wirken. Letztere sind deutlich in der Mehrheit. „Anglizismen sind dann überflüssig, wenn es schon gute deutsche Begriffe gibt. Warum spricht man beim Fußball von einem Referee, wenn man auch Schiedsrichter sagen kann?“, fragt Vereinssprecher Holger Klatte.