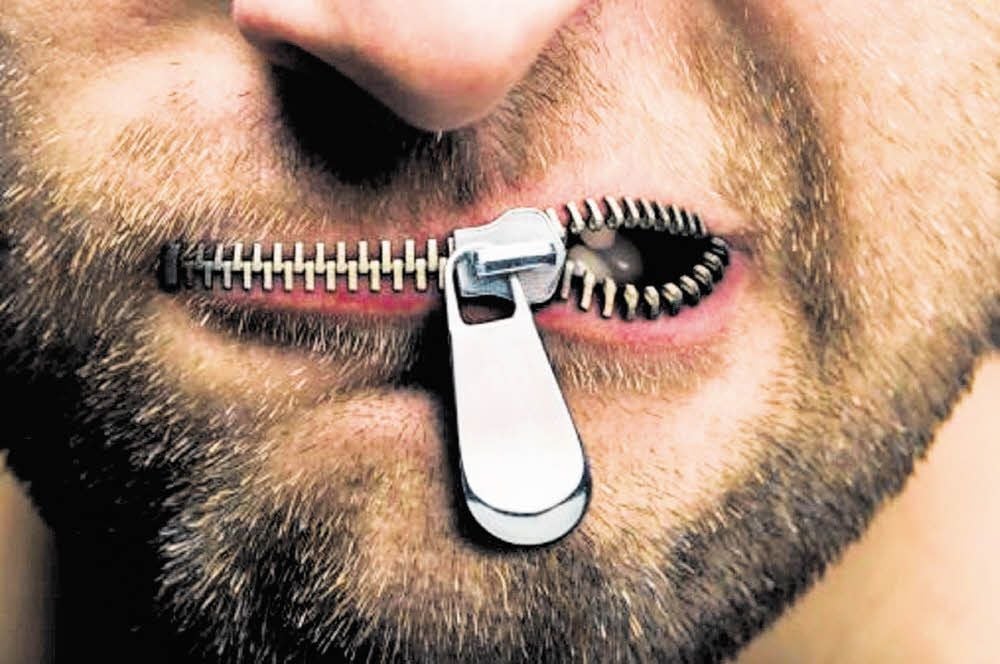

Internet Hate Speech und Fake News: Beschränkt das Netzwerkdurchsuchungsgesetz die Meinungsfreiheit?

Halle (Saale) - Es ging am Ende ganz schnell. Nicht einmal ein Jahr nach seinen ersten Ermahnungen an die beiden großen Social-Media-Plattformen Facebook und Twitter, dass von Nutzern hinterlassene Hetz- und Hassbotschaften schneller und häufiger gelöscht werden müssten, legte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schon einen Gesetzentwurf zur Regulierung der Netzwerke vor.

Der, übersichtliche 29 Seiten stark, will auf eine vermeintlich „massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und insbesondere in den sozialen Netzwerken“ (Zitat) reagieren, der als „aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt“ beschrieben wird.

Weil Selbstverpflichtungen der Unternehmen zwar „zu ersten Verbesserungen geführt“ hätten, diese aber noch nicht ausreichten, sollten mit dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ (NetzDG) genannten neuen Regelwerk gesetzliche Vorschriften für soziale Netzwerke eingeführt werden. Bei Verstößen drohen den Unternehmen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro. Noch vor dem Beginn des Bundestagswahlkampfes will Heiko Maas seinen Gesetzentwurf durch den Bundestag bringen.

Statt der durchschnittlich 225 Tage, die ein Gesetz in Deutschland von der Einbringung in den Bundestag bis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt braucht, hätte es das NetzDG in nicht einmal 70 Tagen geschafft.

Eine Eile, die auffällig ist, gerade weil es um Grundsätzliches geht: Das NetzDG wäre der Durchmarsch in ein Land, in dem der grundgesetzliche Schutz der freien Meinungsäußerung unter dem Vorbehalt steht, dass ein sogenannter „Telemediendiensteanbieter“ - darunter fallen Social-Media-Plattformen, aber auch Forenbetreiber, E-Mail-Anbieter und Diskussionsgruppen - nicht zur Auffassung gelangt, ein Text, ein Bild oder ein Video verbreite Hass, „Fake News“ oder einfach nur einen „rechtswidrigen“ Inhalt. Anderenfalls müsste der Anbieter ihn sofort löschen, um nicht millionenteure Bußgelder zu riskieren.

Wo aber fängt an, was das Justizministerium absichtlich nicht „strafbar“, sondern „rechtswidrig“ nennt? Strafbare Einträge wären auf normalem Wege justiziabel. Betroffene können Anzeige erstatten, Staatsanwaltschaften würden ermitteln, Gerichte sprechen schließlich Urteile wegen Beleidigung, Volksverhetzung oder übler Nachrede.

Facebook, Twitter, Instagram und Co. haben nicht die Kapazitäten, jeden Eintrag zu prüfen

Anders als in der neuen Kategorie der „rechtswidrigen“ Inhalte haben Angeklagte hier auch das Recht auf Verteidigung - sie können ihre Angriffe begründen wie einst Carl von Ossietzky Kurt Tucholskys Pauschalkritik „Soldaten sind Mörder“, bei der es sich, so der später im KZ ermordete Publizist, „nicht um die Diffamierung eines Standes, sondern um die Diffamierung des Krieges“ handele.

Ein Weg, den die von Heiko Maas angepeilte Privatisierung der Zensur ausschließt. Schon die schieren Zahlen zeigen, dass Netzwerke wie Facebook weder die Möglichkeit haben, alle eingehenden Einträge zu prüfen oder auch nur anzuschauen. Noch ihnen Zeit bleibt, von Dritten als „rechtswidrig“ gemeldete Einträge angemessen gründlich und in einem dem normalen Rechtsweg vergleichbaren Verfahren auf tatsächliche Strafbarkeit zu untersuchen.

Allein in Deutschland empfängt Facebook täglich mehr als 20 Millionen Status-Updates, 25 Millionen Gefällt-mir-Klicks, 100 Millionen Facebook-Nachrichten und etwa 4,9 Millionen neu hochgeladene Bilder. Beim kleineren Twitter werden pro Sekunde 6 000 Tweets abgesetzt. Jeder einzelne könnte nach der - öffentlich bisher nicht dargelegten - Definition des Bundesjustizministers „rechtswidrig“ sein.

Beiträge lieber einmal mehr und schneller löschen

Was also wird ein Unternehmen tun, das fürchten muss, Millionen zahlen zu müssen, wenn es einen „rechtswidrigen Inhalt“ nicht „innerhalb von 24 Stunden entfernt oder den Zugang sperrt“ (Zitat)? Es wird, so fürchten Internetexperten, Zeitungsverleger, Journalistenverbände, Bürgerrechtsorganisationen und Richter, lieber einmal mehr und einmal schneller löschen als sich auf eine langwierige Auseinandersetzung einzulassen, bei der das kommerzielle Unternehmen selbst nichts zu gewinnen hat.

Eine Befürchtung, die die bisher wie gelähmt auf die Ideen von Heiko Maas starrende Netzgemeinde aufgeschreckt hat. In einer „Deklaration für Meinungsfreiheit“ sprechen sich nun so unterschiedliche Gruppen wie der Chaos Computer Club, der Verband der Internetwirtschaft, die Amadeu-Stiftung, Reporter ohne Grenzen und Wikimedia gegen das NetzDG aus, das ihrer Ansicht nach „die Grundsätze der Meinungsfreiheit in Frage stellt“.

Statt einer Auslagerung der Entscheidung über Recht und Unrecht an Privatfirmen müsse die Prüfung der Strafbarkeit von Inhalten Aufgabe von Gerichten bleiben. Die Meinungsfreiheit des Einzelnen und die Informationsfreiheit aller dürfe nicht darunter leiden, dass Inhalte, bei denen die Rechtswidrigkeit nicht sicher feststellbar ist, im Zweifel gelöscht werden. „Das hätte katastrophale Folgen für die Meinungsfreiheit“, warnen die Verfasser.

Zur Deklaration: deklaration-fuer-meinungsfreiheit.de

(mz)