Astronomie Astronomie: Ein neuer Weihnachtsstern?

Berlin/MZ - Obwohl man zur Zeit durch die dichte Wolkendecke nichts sehen kann, verfolgen viele mit großer Aufmerksamkeit einen kleinen Punkt im Weltall: den Kometen Ison. Sein Schicksal entscheidet sich in den nächsten Tagen: Entweder er zerfällt wie ein gefrorener Schneeball in viele kleine Brocken, oder er erstrahlt zum Jahresende als Weihnachtsstern am Nachthimmel.

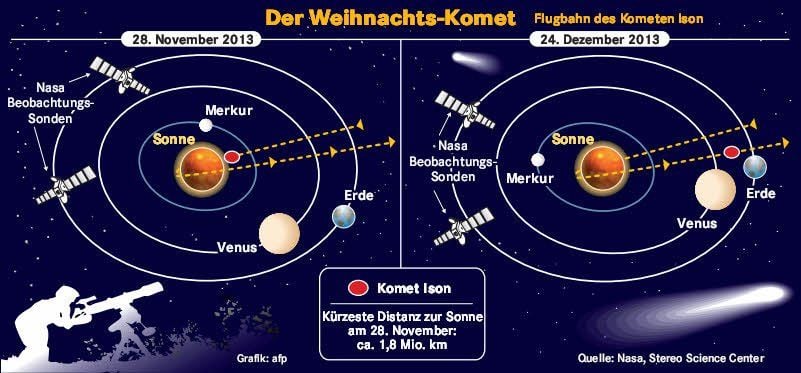

Der heikelste Moment kommt am 28. November, wenn Ison in einem Abstand von 1,8 Millionen Kilometern die Sonne umkreist. Aus irdischer Sicht ist das eine riesige Entfernung. Nach kosmischem Maßstab aber gilt Ison als „Sonnenstreifer“. Enorme Gravitationskräfte und eine Hitze von 2 000 Grad Celsius werden ihm arg zusetzen. Wenn er dies übersteht, dann stehen die Chancen gut, dass Ison zu einer spektakulären Himmelserscheinung wird, vielleicht sogar zu einem neuen „Jahrhundert-Kometen“. Dabei war der Komet C/2012 S1, der jetzt Ison genannt wird, vor gut einem Jahr noch gar nicht bekannt. Zwei Hobby-Astronomen entdeckten ihn am 21. September 2012 als Nebelfleck im Sternbild Krebs. Der Weißrusse Witali Newski und der Russe Artjom Nowitschonok nutzten für ihre Aufnahmen ein Teleskop des International Scientific Optical Network (Ison). Von diesem Gerät erhielt der Komet seinen Namen.

„Schmutziger Schneeball“

Die späte Entdeckung Isons liegt darin begründet, dass er in einer sehr langgestreckten Bahn aus der eisigen Tiefe des Weltalls gekommen ist und wohl zum ersten Mal durch unser Sonnensystem reist – anders als zum Beispiel der Halleysche Komet, der seit langem die Sonne umkreist und alle 75 bis 77 Jahre der Erde nahe kommt.

Ison stammt vermutlich aus der Oortschen Wolke weit außerhalb unseres Sonnensystems, in der Milliarden potenzieller Isons vermutet werden. Sie sind unberührte Zeugen aus der Entstehungszeit des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Durch bestimmte Gravitationseinflüsse gelangen nicht wenige von ihnen in den Einflussbereich unserer Sonne. So wie auch Ison, der erst dadurch zum Kometen, also zum „Schweifstern“ wurde.

Von seiner reinen Gestalt her ist er nichts weiter als ein wenige Kilometer großer Eis-Brocken. Manche vermuten, dass sein Durchmesser vier bis fünf Kilometer beträgt. Die Forscher vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung im niedersächsischen Katlenburg-Lindau wollen sich jedoch nicht festlegen. Der Kern besteht aus Wasser, Gasen und Staub aus der Geburtsphase des Sonnensystems – in der Kälte des Alls zum Eisblock erstarrt. Astronomen sprechen auch von einem „schmutzigen Schneeball“. Je mehr sich Ison in den vergangenen Monaten der Sonne näherte, desto größere Aufmerksamkeit erregte er. Zur Zeit bewegt sich Ison mit immer größerer Geschwindigkeit auf unser Zentralgestirn zu. Seit Sonntag ist Ison der Sonne so nahe, dass deren Licht ihn wohl überstrahlt.

Leuchtkraft nimmt ab

Direkt nach seiner Sonnenumrundung und in der Woche darauf könnte der Komet dann seine größte Helligkeit erreichen, sagen Astronomen. Besonders gute Beobachtungsbedingungen prognostizieren sie für die Zeit zwischen dem 4. und 14. Dezember, wenn der Komet im Osten in der Morgendämmerung zu sehen ist. Bis zum 26. Dezember wird er sich bis auf 60 Millionen Kilometer der Erde genähert haben. Aber seine Leuchtkraft nimmt den Voraussagen zufolge nach und nach ab. Von Mitte Dezember an ist Ison dafür immer länger in der Nacht zu sehen. Er könnte also wirklich zum Weihnachtsstern werden. Astronomen freuen sich über die besonders enge Sonnenumrundung. Der Kometenforscher Hermann Böhnhardt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung nennt Ison einen Glücksfall. Die Forscher beobachten den Kometen mit fünf Teleskopen, unter anderem von Hawaii aus. Sie wollen über eine Spektralanalyse der verdampfenden Stoffe unter anderem das organische Innenleben erkunden. Einer Theorie zufolge waren es nämlich Kometen, die einst die Grundbausteine des Lebens auf die Erde brachten. Böhnhardt erhofft sich durch die Erforschung von Ison „unverfälschte Informationen aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems“.

Erhoffte Einblicke

Kometenforscher sähen es auch nicht als die schlechteste Variante an, wenn der Kometenkern in viele kleinere Stücke zerbräche. Auf diese Weise erhielten sie Einblicke in das Innere des Kometen. Auch wenn alle anderen Himmelsgucker dann wohl auf ihren Weihnachtsstern verzichten müssten.