Vor 100 Jahren Vor 100 Jahren: Wie Mitteldeutschland das Ende des ersten Weltkrieges erlebte

Halle (Saale) - Als es vorüber ist, geht das Weltereignis an Otto Meißner vorbei. Der Bauernsohn aus dem Dörfchen Elstertrebnitz bei Hohenmölsen ist 25 und schon seit vier Jahren Soldat. Meißner hat alles mitgemacht, den Siegeszug nach Frankreich, die Fleischmühle an der Somme, die Ostfront, die Karpaten und schließlich war er hier gelandet, in einem britischen Gefangenenlager in Ägypten.

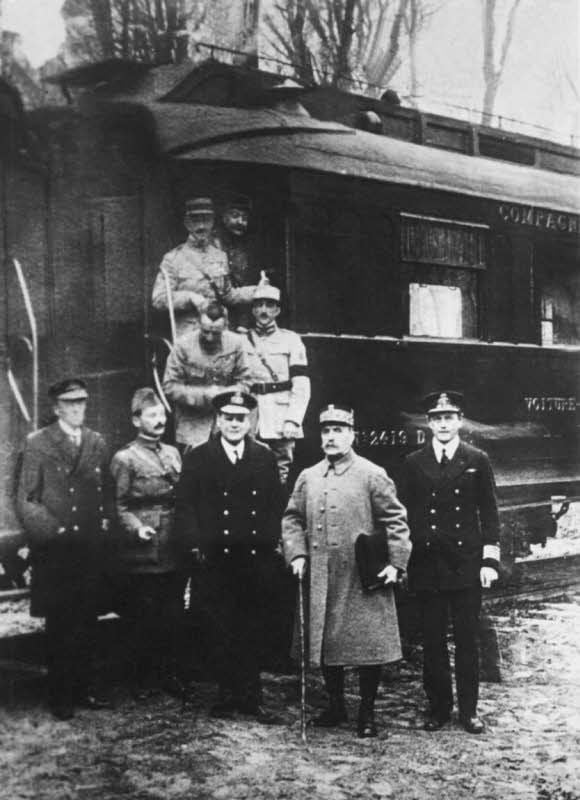

Es ist Anfang November 1918, drei Meter hoher Stacheldraht trennt tausend deutsche Soldaten und tausend Mann ihres türkischen Verbündeten, es gibt 250 Gramm Brot pro Mann und Mittags „Bohnen mit Käfern“, wie Meißner in seinem Tagebuch notiert. „Die Käfer hatten die Bohnen angefressen und wurde einfach mitgekocht.“ Dass der Krieg, der ihn fünf Jahre seiner Jugend gekostet hat, zu Ende ist, erfährt Otto Meißner erst später. Und der „Schandfriedensvertrag“ ist ihm dann ein Gräuel, bedeute er doch den „Todestags Deutschlands“.

Kriegsende ist 1918 kein Anlass für Freudenfeste

Auch in der Heimat, die Meißner erst im November 1919 wiedersehen wird, ist das Kriegsende kein Anlass für Begeisterungsstürme und Freudenfeste. Zu schnell geht das alles, zu schwer ist zu verstehen, wie die Oberste Heeresleitung, die seit Jahren faktisch die Macht im Deutschen Kaiserreich ausübt, eben noch hatte sicher sein können, dass Deutschland am Ende über seine Feinde siegen werde.

Im Juli hatte die Reichswehr 60 Kilometer vor Paris gestanden und die britische Regierung hatte beraten, ob sie nicht ihre Expeditionstruppen aus Frankreich evakuieren soll. Und nun plötzlich ist nicht einmal mehr die Rede von einem „Verständigungsfrieden“ mit den Westmächten. Sondern von Waffenstillstand, der „Kaiserfrage“ und Kapitulation.

Ende des ersten Weltkrieges - Mitteldeutschland atmete auf

Ein Aufatmen ist es an der Heimatfront, kein Jubelschrei. Obwohl auch die Arbeiter in Halle, ja, im ganzen mitteldeutschen Raum schon im Sommer 1917 mit einem großen Streik nach Frieden verlangt hatten, überrollen die Ereignisse nun alle Emotionen. Im „Volksblatt“, der Tageszeitung der Sozialdemokraten, lässt eine kleine Meldung vom 6. November erahnen, was sich zusammenbraut.

Auch die „Hallischen Nachrichten“ vermelden zwischen Werbeanzeigen für die 9. Kriegsanleihe Einzelheiten über die „Ereignisse in Kiel“: Dort sei es zu Gefechten gekommen, in die „Schiffe mit Artillerie eingriffen“. Auch sei der Kieler Stadtkommandant erschossen worden. Vier weitere Opfer habe eine Auseinandersetzung auf dem Großlinienschiff „König“ gefordert.

In Halle nehmen sich die Soldaten der Fliegerersatzabteilung 14 in der Frohen Zukunft ein Beispiel daran. Am 7. November besetzen sie ihren Flughafen, sie entwaffnen alle Offiziere und fahren dann in mit Maschinengewehren bestückten Autos in die Stadt. Dort kommt es zur Verbrüderung mit Arbeitern unter roten Fahnen. „Wir“, erklären Tausende auf dem Marktplatz, „bekennen uns erneut und begeistert zu den Forderungen des Sozialismus“.

Kriegsende 1918 - Entscheidung in Stunden - Verkündung über Tage

Es sind nicht Tage, sondern Stunden der Entscheidung, in denen der Erste Generalquartiermeister und Hindenburg-Vertreter Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff Fakten schafft. Ludendorff ist ein gewiefter Taktiker und er beschließt, alle Kriegskritiker zu überholen, indem er nicht nur die bis dahin stets bestrittene deutsche Niederlage eingesteht, sondern auch noch für die Einführung der Republik, den Übergang zum demokratischen Parlamentarismus, die Beteiligung der SPD an der Regierung und eine Abdankung des Kaisers eintritt.

So schnell kommt die Provinz nicht mit. Im Tagestakt melden die „Hallischen Nachrichten“ den Abmarsch von Fronttruppen Richtung Heimat, den Thronverzicht von Kaisern, Königen und Fürsten, ein amtliches Verbot der Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten - und gleich daneben deren Forderungen nach Friedensschluss und Sozialismus. Wer soll das noch verstehen?

Schlagzeile am 9. Novewmber 1918: Abdankung des Kaisers

Am 9. November, einem Samstag, heißt die Schlagzeile „Abdankung des Kaisers“. 24 Stunden später lautet die Überschrift „Der Kaiser in Holland“. Wilhelm II., der im Text nicht mit seinem Namen genannt wird, sei mit „10 Herren Gefolge im kaiserlichen Hofzug“ eingetroffen und werde „im Hause des Barons Bentinck Wohnung nehmen“.

Eine Flucht, die nicht so heißen soll. In Berlin hat Reichskanzler Max von Baden die Abdankung Wilhelms als Kaiser und König bekanntgegeben, die der Throninhaber selbst noch gar nicht erklärt hat. Von Baden überträgt das Amt des Reichskanzlers dann ohne jede rechtliche Grundlage an seinen Nachfolger, den SPD-Chef Friedrich Ebert. Der wendet sich sofort an das Volk: Die neue Regierung werde eine „Volksregierung“ sein, die „politische Umwälzung“, wie Ebert es nennt, „darf aber die Ernährung der Bevölkerung nicht stören“.

Während Philipp Scheidemann (SPD) und Karl Liebknecht (Spartakusbund) am selben Tag, aber an unterschiedlichen Plätzen die Republik ausrufen, steht es um die Ernährungslage weiter schlimm.

Ende des ersten Weltkrieges 1918 - viele Menschen leiden Hunger

Seit 1915 gilt eine Brotrationierung, seit 1916 gibt es Fleisch nur noch auf Karte. Die Frau eines Kernmachers, der in der halleschen Maschinenfabrik arbeitet, klagt: „Wir müssen stundenlang stehen nach einem Ei oder einem Hering“. Die USPD, der zwei Jahre zuvor von der SPD abgespaltenen linke Flügel der Sozialdemokratie, versammelt Tausende Menschen auf dem Markt, die nicht nur Frieden, sondern auch Sozialismus fordern.

Friedrich Ebert weiß um die Gefahren, die der noch nicht einmal demokratischen Demokratie drohen. Noch vor dem Inkrafttreten des Waffenstillstandes lässt er eine Erhöhung der täglichen Mehlration um 40 Gramm verkünden. Doch das hilft wenig - nach dem Ende des Krieges hat die Revolution auch in Halle schon begonnen. Otto Meißner, der ein Jahr später zurückehren wird, kommt nach Hause in ein ganz anderes Land.

Ausstellung im Stadtarchiv Halle „Ruhe und Ordnung“ noch bis 20. Dezember, Montag: 10-15 Uhr, Dienstag: 10-17 Uhr, Mittwoch: 10-18 Uhr, Donnerstag: 10-17 Uhr