Baden und zelten verboten Baden und zelten verboten: Was Natura 2.000 für Einwohner und Touristen bedeutet

Sangerhausen - Barbastella barbastellus und Triturus cristatus können sich freuen. Die Lebensräume von Mopsfledermaus und Kammmolch sowie vielen weiteren bedrohten Arten sollen in Sachsen-Anhalt schon bald per Landesverordnung unter Schutz gestellt werden. Damit setzt das Land die Aufforderung der EU um, für die bisher nur auf dem Papier gemeldeten Flora-Fauna-Habitate (FFH) endlich gesetzliche Regeln festzulegen.

Weil das bisher nur schleppend passierte, hatte Deutschland 2015 von der EU ein Vertragsverletzungsverfahren aufgebrummt bekommen. Sachsen-Anhalt entwarf darauf hin eine Landesverordnung für die Natura-2.000- und Vogelschutzgebiete und ließ sie öffentlich auslegen.

Einwände gegen Natura-2.000-Pläne können noch bis 4. Dezember geltend gemacht werden

Unter online-beteiligung.de/natura-lsa kann man den Entwurf auch im Internet einsehen und Einwände geltend machen. Bis zum 4. Dezember läuft die Frist dafür, dann wird der Entwurf überarbeitet und kommt ins Kabinett.

Wo am Ende die Grenzen der Schutzgebiete verlaufen, das kann für die Menschen vor Ort den entscheidenden Unterschied machen zwischen erlaubt und verboten. Denn die Bestimmungen sehen einiges an Einschränkungen vor.

Natura 2.000: Wege dürfen in Schutzgebieten nicht verlassen werden, baden und zelten sind verboten

So darf man in den Schutzgebieten die Wege nicht verlassen. Auch baden, klettern, Picknick und zelten sind verboten. Vom 1. März bis zum 30. Juni sind private Veranstaltungen im Freien nicht gestattet, in den anderen Monaten sind sie auf 25 Personen begrenzt.

Für gewerbliche oder öffentliche Veranstaltungen braucht man eine Genehmigung. Davon ausgenommen sind Veranstaltungen auf Plätzen, die bei Inkrafttreten der Verordnung schon für solche Zwecke zugelassen sind, wie zum Beispiel Sport- und Grillplätze.

Im Gelände darf nicht mehr abgegraben, aufgeschüttet, aufgefüllt oder planiert werden - es sei denn, es geht um Aufräumarbeiten nach einem Unwetter. An Hecken, Baumreihen, Feldgehölze und Einzelbäume ab 30 Zentimeter Stammdurchmesser darf niemand mehr Hand legen, auch Feldraine, Steinhaufen und Trockenmauern dürfen nicht verändert werden.

Bauliche Anlagen zu errichten oder zu verändern, ist prinzipiell erst mal verboten, es kann aber erlaubt werden, Bauten zu beseitigen, zu rekonstruieren oder Ersatzneubauten zu errichten. Auch das Errichten von touristischer Infrastruktur ist möglich.

Im Vogelschutzgebiet Helmestausee Berga-Kelbra fürchtet man erhebliche Einschränkungen für den Tourismus

Bei Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikationseinrichtungen kann nur die Erweiterung bereits bestehender Trassen genehmigt werden.

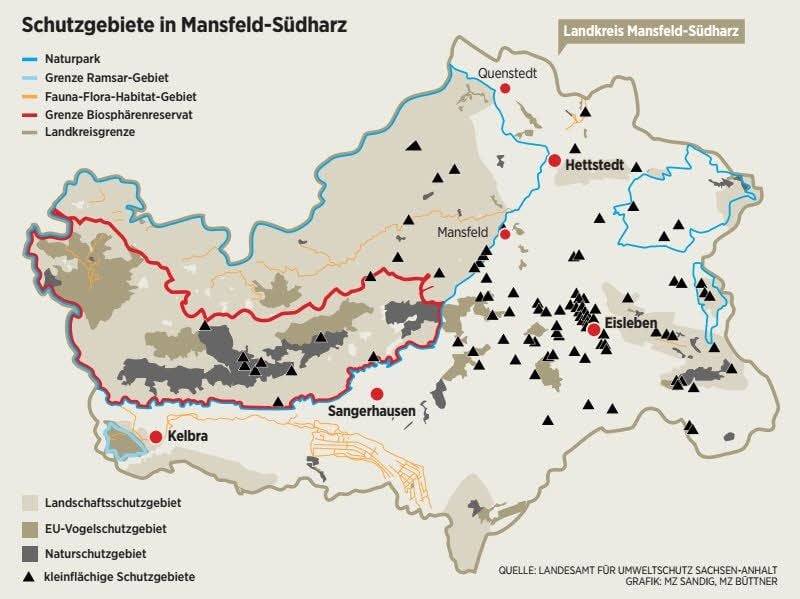

Schlagzeilen machten bisher vor allem das Vogelschutzgebiet Helmestausee Berga-Kelbra, wo man erhebliche Einschränkungen für den Tourismus befürchtet, und das FFH-Gebiet „Borntal, Feuchtgebiet und Heide“ bei Allstedt, wo die Veranstaltungen auf dem Gelände des früheren Militärflugplatzes in Frage gestellt wurden.

Doch die Zahl der größeren und kleineren Natura 2.000-Gebiete in der Region ist deutlich größer. Der Naturschutz im Gebiet „Gipskarstlandschaft Pölsfeld und Breiter Fleck im Südharz“ beispielsweise kam unlängst den Landkreis teuer zu stehen. Um den Hang neben der abgerutschten Kreisstraße sichern zu dürfen, musste er ein Umweltver-träglichkeitsgutachten in Auftrag geben. Kosten: 2.000 Euro.

Natura-2.000-Gebiete sind Juwelen der europäischen Natur- und Kulturlandschaft

Das FFH-Gebiet ist dort zwar noch nicht als Schutzgebiet ausgewiesen, das Gelände liege aber im ebenfalls geschützten Biosphärenreservat, sagt Michaela Heilek, die Pressesprecherin des Landkreises. Wie wichtig es sei, Wege zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten zu finden, zeigten die aktuellen Studien zum bedrohlichen Ausmaß des Insektensterbens, so Heilek.

„Man kann sagen, Natura-2.000-Gebiete sind Juwelen der europäischen Natur- und Kulturlandschaft, die als ökologisches Netz dem Erhalt der biologischen Vielfalt dienen“, erklärt sie die Bedeutung.

Die Nutzung solcher Gebiete werde nicht verboten. Die Bewirtschaftung dürfe aber den Zustand der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten nicht verschlechtern, fügt sie weiterhin hinzu. Bei Vorhaben, die ein Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen könnten, sei vorab stets eine Verträglichkeitsprüfung notwendig. (mz)