Erster Weltkrieg Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt: Neuntklässler sehen Dokumentation "Europa und der Erste Weltkrieg"

Ballenstedt - Auf einem kleinen Bauernhof in Fiquelmont, 30 Kilometer von Verdun entfernt, harren im Sommer 1916 sechs deutsche Soldaten aus. An welcher Front sie demnächst kämpfen müssen, wissen die Männer nicht:

„Vielleicht braucht das Untier Militarismus neue Nahrung“, schreibt einer von ihnen auf ein Blatt Papier, das erst 65 Jahre später, 1981, durch Zufall auf dem Dachboden des Bauernhauses gefunden und als „Friedensbotschaft von Fiquelmont“ berühmt wird. Denn auf dem Blatt, das zusammengerollt in einer Schnapsflasche steckt, steht ein Satz: „Eine Utopie und ein mögliches Eden ist ein geeintes Europa.“

Politikwissenschaftler zeigt Neuntklässlern seine Doku

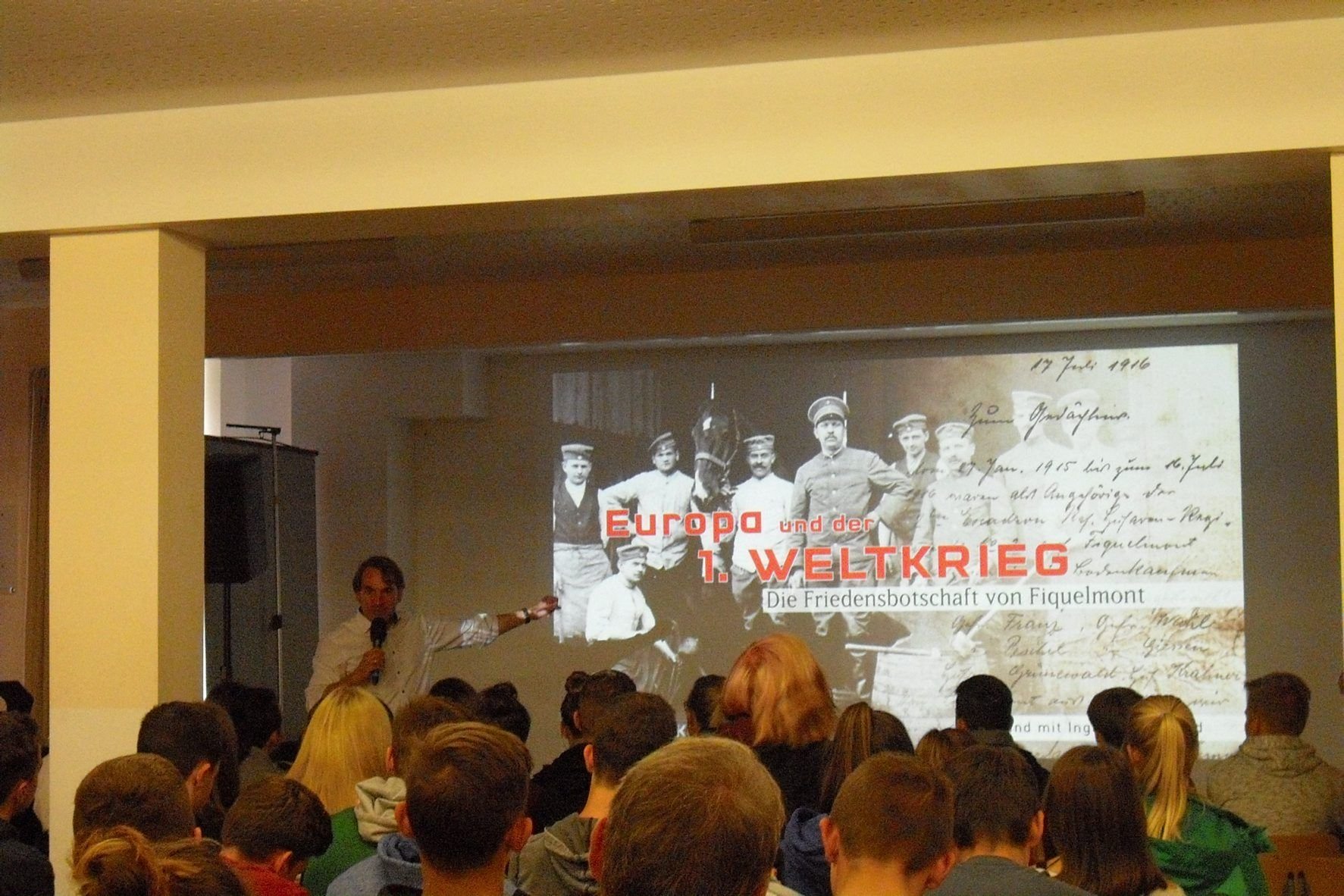

102 Jahre später, nachdem die Männer ihren sehnlichsten Wunsch aufgeschrieben haben, hören ihn Jugendliche in Deutschland. Der Politikwissenschaftler Ingo Espenschied zeigt Neuntklässlern des Ballenstedter Wolterstorff-Gymnasiums seine Dokumentation „Europa und der Erste Weltkrieg“. Er erzählt ihnen von den Soldaten des 2. Husarenregiments der Reserve und ihrem Brief, der für ihn „eine der beeindruckendsten Friedensbotschaften“ enthält.

Anhand historischer Fotografien, Tonaufzeichnungen und anderer zeitgenössischer Dokumente macht er den Jugendlichen die Bedeutung dieses Krieges klar, der einen ganzen Kontinent in den Abgrund gestürzt hat. 1918 war die Welt eine andere. Europa, bis dahin führend in Wissenschaft und Wirtschaft, lag zerstört am Boden.

Europa bedeutet „Gemeinschaft, Frieden und Leichtigkeit“

Für die Jugendlichen sind die Erkenntnisse überraschend: „Mir war nicht bewusst, dass der Erste Weltkrieg so viel mit dem heutigen Europa zu tun hat“, sagt ein Schüler. „Ich dachte, dass der Zweite Weltkrieg viel mehr Einfluss auf unser heutiges Europa und unser heutiges Leben hatte“, setzt eine Schülerin hinzu.

Europa bedeute für sie „Gemeinschaft, Frieden und Leichtigkeit“. Einfach dorthin zu reisen, wohin man wolle, ohne Grenzen.

Espenschieds „multimediale Erzählung“, wie er es selbst nennt, verdichtet die Ereignisse und macht die Zusammenhänge deutlich, die zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts und schließlich zur Einigung Europas geführt haben.

„Wir wollen das Erinnern fördern“, sagt Frank Leeb von der Landeszentrale für politische Bildung, die die Veranstaltung am Gymnasium organisiert hat. „Wir unterschätzen, wie schnell wir vergessen“, sagt er. „Die Populisten von heute erzählen ja nichts Neues.“

Historiker: Die Nationalismen kommen wieder hoch

„Es sind genau diese Nationalismen, die heute wieder hochkommen“, so Espenschied, der Vorurteile in der eigenen Familie erlebt hat: Als er seinem Großvater sagte, er würde in Paris studieren, habe der verständnislos reagiert: Frankreich sei doch der „Erbfeind“.

Espenschied: „Mein Großvater wurde 1906 im Deutschen Kaiserreich geboren. Er hat das so in der Schule gelernt.“

Umso bedeutsamer sind für den Politologen die Ereignisse nach 1945, als französische Studenten die Gründung der „Vereinigten Staaten von Europa“ gefordert haben und sechs Staaten die Montan-Union gründeten.

Bei Verdun wehen Flaggen von Deutschland, Frankreich und der EU

Dass auf einem Hügel am Fort Douaumont bei Verdun eine deutsche, französische und EU-Flagge nebeneinander im Wind wehen, wertet er als „ganz starkes Signal“ zur Erinnerung an die „gemeinsame Katastrophe“.

„Geschichte ist nicht nur Vergangenheit“, sagt Frank Leeb. „Sie gibt uns auch Hinweise, wo wir aufpassen, hellhörig werden und gegensteuern müssen.“

Geschichtslehrer Jürgen Rummel erzählt seinen Schülern schließlich von einem geteilten Europa, das er während des Kalten Krieges erlebt hat, vom „Eisernen Vorhang“ und Grenzkontrollen. Sein Fazit: „Ich möchte ein freies Europa nicht missen.“ (mz)