Geschichte Geschichte: Licht und Schatten

Das Schloss Cecilienhof in Potsdam, historische Stätte der Potsdamer Konferenz 1945, steht seit 1990 als eines der Denkmale innerhalb des Ensembles der Schlösser und Gärten Potsdam und Berlin auf der illustren Welterbeliste der Unesco - die erste deutsche Unesco-Eintragung nach der Wiedervereinigung Deutschlands, welche im September 1989 noch von der DDR-Regierung beantragt worden war.

Den letzten Schlossbau der Hohenzollern hatte Kaiser Wilhelm II. im englischen Landhausstil als Residenz für seinen ältesten Sohn, Kronprinz Wilhelm von Preußen, errichten lassen. Dieser wohnte schließlich auch nach dem Ende des Kaiserreichs mit Frau Cecilie bis 1945 im Schloss.

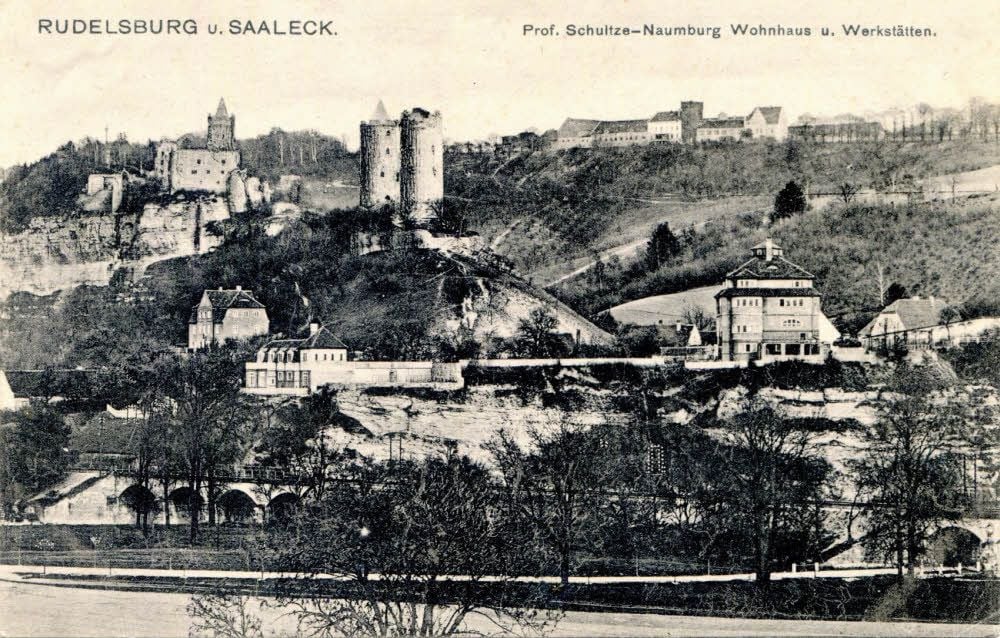

Gebaut wurde das komfortable Hohenzollernschloss zwischen 1913 und 1917 nach den Plänen von Paul Schultze-Naumburg. Schloss Cecilienhof mit seinen 176 Räumen, seit genau einem Jahr nach umfassender Sanierung wieder komplett zugänglich, ist das bekannteste und größte Anwesen, welches nach einem Entwurf des Naumburger Architekten gebaut wurde. Viele seiner zahlreichen anderen geplanten und ausgeführten Gebäude - es sind etwa 300, darunter seine langjährige Wohn- und Arbeitsstätte im Naumburger Ortsteil Saaleck - befinden sich auf Listen geschützter historischer Denkmäler.

Geboren wurde Paul Eduard Schultze am 10. Juni 1869 in Altenburg an der Saale (heute Naumburg, Ortsteil Almrich) auf dem Landgrundstück der Eltern, die seit 1860 in Naumburg in der Lindenstraße 677a (heute Lindenring 4) ein Wohn- und Geschäftshaus besaßen. Die Eltern, Emma Louise Emilie Schultze (geb. Lienemann, 1833-1895), und der in Naumburg geborene Gustav Adolf Schultze (1825-1897), hatten 1853 geheiratet. Paul wurde das letzte von sechs geborenen Kindern dieser Ehe. Der Vater war zum Zeitpunkt der Geburt des jüngsten Sohnes bereits weit über die Grenzen Naumburgs hinaus bekannt. 1857 eröffnete er ein „Photographisches Atelier“ in der Domstadt, nachdem er zuvor in Berlin Malerei studiert hatte und nun die Vorteile des noch jungen Mediums Fotografie erkannte. Gustav Schultze wurde nicht nur, wie damals üblich, ein klassischer Porträtfotograf, sondern beschäftigte sich im besonderen Maße mit der Architektur- und Landschaftsfotografie. Seine Architekturfotografien vom Naumburger Dom mit den hochmittelalterlichen Figuren des Naumburger Meisters zählen zu den frühesten und damit wertvollsten fotografischen Dokumenten dieses Weltkulturerbes der Unesco.

Bereits 1865 war Gustav Schultze in Berlin mit einer Preis-Medaille auf der „Internationalen Photographischen Ausstellung“ geehrt worden, und 1867 erhielt der Naumburger von einer internationalen Jury auf der Pariser Weltausstellung eine Preismedaille für seine Verdienste auf dem Gebiet der Fotografie. Bereits zu Lebzeiten hatten die Königlichen Museen in Berlin von ihm Fotografien mit Ansichten von Naumburg und Umgebung für ihre Sammlungen angekauft. Freundschaftlich verbunden war der bekannte Fotograf unter anderem mit dem Historiker und Dichter des Volksliedes „An der Saale hellem Strande“, Franz Kugler, mit dem Lyriker Emanuel Geibel, dem Schriftsteller Paul Heyse und mit Franziska Nietzsche, der Mutter des weltberühmten Philosophen Friedrich Nietzsche. Von diesem fertigte Gustav Schultze auch einige Porträtfotografien.

In diesem künstlerisch geprägten Umfeld wuchs Paul Schultze auf, der sich erst später den Namenszusatz „Naumburg“ zulegte. Seine Kindheit wurde im besonderen Maße durch die ländliche Idylle des Landsitzes in Altenburg (Almrich) beeinflusst, wo die Familie ursprünglich nur in den Sommermonaten, später nahezu ganzjährig lebte. Dieser begann unmittelbar an der Schweinsbrücke und zog sich terrassenförmig auf die Höhe in Richtung des Dorfes. „Als ich in die Knabenjahre kam, wuchs die Verbundenheit, die ich mit Natur und Landschaft gewonnen hatte, zur Leidenschaft.“ erzählte er später. Besonders prägend sollte die Möglichkeit werden, die gegenüberliegenden Höhen der Täler von Saale und Unstrut mit einem Fernrohr betrachten zu können. Dort entdeckte er die alten „glücklichen Häuser“, die ihn in seiner späteren architektonischen Grundhaltung stark beeinflussen sollten, genauso wie ihn auch das Wohnhaus in Naumburg beeinflusste, das um 1800 gebaut worden war.

Nach der Schulzeit im Domgymnasium und dem Schulabschluss am Naumburger Realgymnasium zog er 1886 nach Karlsruhe, wo er zuerst die Kunstgewerbeschule besuchte und kurze Zeit später auf die Badische Landeskunstschule wechselte, zuletzt als Meisterschüler bei Ferdinand Keller. In Gasthörerschaft belegte er für zwei Semester das Fach Architektur an der dort befindlichen Technischen Hochschule.

Nach dem Studium ging Paul Schultze-Naumburg zunächst nach München, wo er 1894 eine Mal- und Zeichenschule gründete und 1895 der Künstlervereinigung „Münchner Sezession“ beitrat. Er unternahm in dieser Zeit Studienreisen nach Frankreich und Italien und arbeitete ab 1894 als Redakteur für die Zeitschrift „Der Kunstwart“, wo er auch erste Fachartikel veröffentlichte.

1893 hatte Schultze-Naumburg die deutsch-italienische Künstlerin Ernestina Mack (1869-1965) geheiratet, die später unter ihrem Künstlernamen Ernestina Orlandini bekannt wurde. Mit ihr zog er 1897 nach Berlin, wo er Mitglied der Künstlervereinigung „Berliner Sezession“ wurde. Die kinderlos gebliebene erste Ehe von Paul Schultze-Naumburg wurde 1900 geschieden, drei weitere Ehen sollten folgen.

Nach 1900, einer Zeit intensiver internationaler Reformbewegungen in der Kunst und Kultur, welche durch die tiefgreifenden Umwälzungen in der Gesellschaft hervorgerufen waren, setzte eine besonders produktive Phase im Schaffen Schultze-Naumburgs ein. 1901 erschien sein Buch „Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung“, mit dem er maßgeblich zur Reformierung der Frauenkleidung beitrug. Im selben Jahr veröffentlichte er „Kunst und Kunstpflege“, ebenfalls verlegt bei Eugen Diederichs, einem einstigen Naumburger. Gleichzeitig begann er mit der Herausgabe seiner bekannten Reihe „Kulturarbeiten“ in neun Bänden (1901-1917), dem ein Zusatzband folgte. Der Idee „einer Verrohung der Lebensweise durch die fortschreitende Industrialisierung“ verfangen, arbeitete er in dieser Reihe mit dem pädagogisch einprägsamen Stilmittel von Beispiel und Gegenbeispiel. So versuchte er unter anderem den „Verfall der Baukunst“ mit Fotografien zu dokumentieren, in dem er die von ihm als „gute“ historische Beispiele empfundene den „schlechten“ Beispielen überwiegend aus der Gegenwart gegenüberstellte. Schultze-Naumburg selber sollte sich, besonders in seinen Architekturentwürfen, vor allem an der Kunst- und Architektur der Goethe-Zeit um 1800 orientieren, aber auch, wie beim Schloss Cecilienhof, am historischen englischen Landhausstil.

Schultze-Naumburg wurde, besonders durch sein Werk „Kulturarbeiten“, schnell als ein bedeutender „Kulturreformer“ geschätzt und bekannt. Bald erhielt er zahlreiche künstlerisch-gestalterische Aufträge und seine ersten Architekturaufträge in Markneukirchen und Godesberg, dem Hunderte weitere folgen sollten.

1900 hatte Schultze-Naumburg ein großes Grundstück oberhalb der Saale nahe der Burg Saaleck bei Kösen erworben und verlegte auch seinen Hauptwohnsitz nach Saaleck, sich bewusst von der pulsierenden Hauptstadt Berlin abwendend. 1901 heiratete er Maria Wahnschaffe (1875-1943), die Tochter eines wohlhabenden Gutsbesitzers. Mit einem eingebrachten Vermögen von angeblich 167000 Goldmark als Aussteuer soll die Ehefrau das mondäne Wohnhaus in großartiger Umgebung finanziert haben, dessen Bau 1902 begann und dessen Fertigstellung sich über viele Jahre hinziehen sollte. Die zweite Ehe, in welcher fünf Kinder auf Saaleck geboren wurden, endete 1921.

Mit dem Umzug von Berlin nach Saaleck hatte Schultze-Naumburg die „Schulwerkstätten Saaleck“ gegründet, aus denen 1904 die „Saalecker Werkstätten G.m.b.H“ hervorging, deren künstlerischer Leiter er wurde und die bis 1930 existierte. Gegliedert war diese in eine Architektur- und in eine Gartenbauabteilung sowie in eine Abteilung für Möbel- und Innenarchitektur. Bald waren über 70 Architekten und technische Mitarbeiter bei den Saalecker Werkstätten beschäftigt, die in Berlin, Köln und Essen Zweigniederlassungen unterhielten und europaweit tätig wurden.

Bereits 1903 war Schultze-Naumburg vom Weimarer Großherzog auf eine Professur in Weimar berufen worden. Er wurde Gründungsmitglied des „Deutschen Bund Heimatschutz“ (1904) und vom „Deutschen Werkbund e.V.“ (1907), zu dessen anderen Gründungsmitgliedern unter anderem auch Peter Behrens, Bruno Paul, Hermann Muthesius, Friedrich Naumann, Richard Riemerschmid oder Henry van de Velde gehörten. Nach 1910 wurden die ersten Wohnhäuser des damals unvollendet gebliebenen Gartenstadtprojektes am Rechenberg in Bad Kösen nach Schultze-Naumburgs Entwürfen gebaut. Etwa zeitgleich entstand nach seinen Plänen die Gutsanlage Marienthal bei Eckartsberga (1912-14). Zur Anlage gehörten ein Schloss, ein ausgedehnter Gutshof, Gärten, Park, ein Friedhof und verschiedene Nebengebäude - für den Architekten ein seltener Glücksfall. Der Auftrag des Deutschen Kaisers zum Bau von Schloss Cecilienhof in Potsdam führte ihn Studienhalber nach England. Auch in der Denkmalpflege wurde Schultze-Naumburg verschiedentlich tätig, so bei der Sanierung des Goethe-Gartenhauses in Weimar. 1922 heiratete er auf Saaleck seine Bibliothekarin, Margarete Karoline Berta Dörr (1896-1960).

Die Enttäuschung über die gesellschaftlichen Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg, die von ihm besonders stark empfundene Missachtung und Verschandelung von Natur und Kultur, sowie seine tiefe Distanz zur Moderne, welche sich für ihn vor allem in dem „Irrweg“ des Bauhauses manifestierte, führten bei Schultze-Naumburg in den 1920er Jahren zu einer zunehmend ästhetischen und schließlich auch zu einer politischen Radikalisierung. Publizistisch gipfelte dies unter anderem in „Flaches oder geneigtes Dach?“ (1927), wo er das Flachdach als „undeutsch“ ablehnte, sowie in „Kunst und Rasse“ (1928). In diesem Werk setzte er Bilder und andere Arbeiten der Moderne, wie von Picasso, mit Abbildungen von behinderten Menschen oder der „primitiven Negerkultur“ Afrikas gleich.

Das Buch wurde von den Vertretern der sich etablierenden NSDAP begeistert aufgenommen. Inzwischen war er 1927 aus dem „Deutschen Werkbund“ ausgetreten. Ein Jahr später wurde er Gründungsmitglied und erster Vorsitzender des „Block“, einer Architektenvereinigung, die sich einer konservativen Formensprache sowie handwerklichen und regionalen Traditionen besonders verpflichtet fühlte.