Bischofferode in Thüringen Bischofferode in Thüringen: Empörung über Kali-Vertrag von 1993

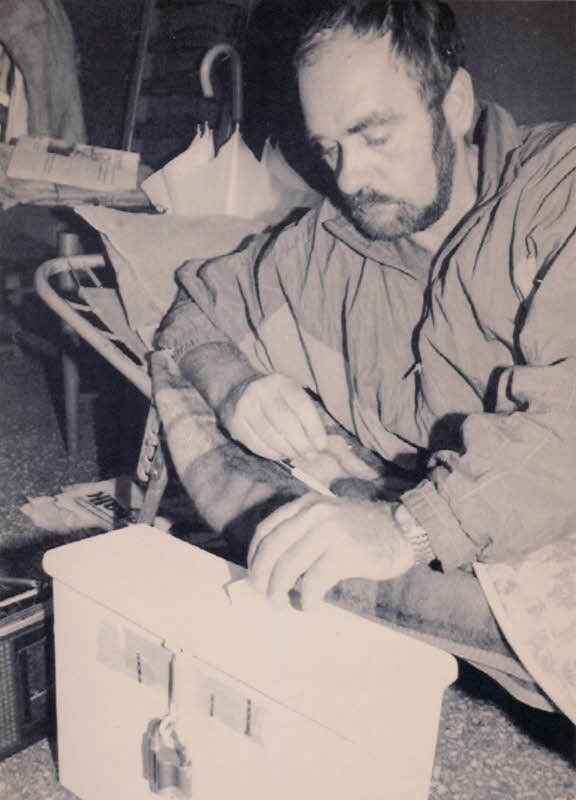

Bischofferode/MZ - Es gibt dieses eine Foto von damals, sie haben es an die Wand gepinnt in der Ausstellung, mit der sie in Bischofferode ihren Kampf des Sommers 1993 dokumentieren. Das Bild zeigt Willibald Nebel, rechts und links gestützt von je zwei Mann. Er sieht ausgezehrt aus nach 14 Tagen Hungerstreik mit nichts als Wasser und Tee. „Dann ging nichts mehr“, sagt der ehemalige Bergmann, „ich hatte so abgebaut, dass ich ins Krankenhaus musste.“

Inzwischen ist der schwarze Schnauzbart von Willibald Nebel grau geworden. Nebel, 65, sitzt im Saal des früheren Ärztehauses auf dem Gelände des einstigen Kali-Werkes Bischofferode. 20 Jahre nach der Schließung der Grube in Nordthüringen erinnert hier ein kleines Museum an die Bergbautradition und deren jähes Ende.

Sie sitzen jetzt wieder oft zusammen, Nebel und seine ehemaligen Kollegen, und reden über damals. Über die Besetzung des Werkes im Sommer 1993. Über ihren Hungerstreik, der die Gemeinde im Eichsfeld, im nordwestlichsten Zipfel Thüringens, weltweit in die Schlagzeilen brachte. Über die Fahrten zur Treuhandanstalt in Berlin, zum Landtag in Erfurt und zum Papst in Rom. Und darüber, dass das am Ende alles vergebens war. Am 22. Dezember 1993 wurde in Bischofferode die letzte Schicht gefahren. 700 Kumpel verloren ihren Job. Vielen gilt der Ort noch heute als das Symbol schlechthin für den Ausverkauf des Ostens durch die Treuhandanstalt.

Und plötzlich sind die Bilder und die Ressentiments von damals alle wieder da. Der Grund dafür ist 62 Seiten stark, kursiert im Internet und wurde vor kurzem mehreren Thüringer Landtagsfraktionen und Medien anonym zugespielt - der angebliche Kali-Fusionsvertrag von 1993. Er wirkt authentisch, aber seine Echtheit hat noch niemand bestätigt. Der Vertrag regelte den Zusammenschluss der Kali-Industrie West mit der Kali-Industrie Ost, dort die Kali und Salz AG (K+S) in Kassel, da die Mitteldeutsche Kali AG in Sondershausen, ein Treuhand-Unternehmen.

Ende der Grube

Das Papier besiegelte das Ende der Grube in Bischofferode. Und dann ist da noch die Altlastenfreistellung: Quasi nebenbei erfuhr eine staunende Öffentlichkeit aus der Debatte der letzten Tage, dass das Land Thüringen dem K+S-Konzern, zu dem heute die verbliebenen ostdeutschen Werke in Unterbreizbach (Thüringen), Bernburg und Zielitz gehören, jährlich 20 Millionen Euro für die Sanierung von Umweltschäden infolge des Kali-Bergbaus zahlt. Eine teure Klausel.

Was über den Kali-Vertrag nun bekannt geworden ist, bestätigt für die ehemaligen Kumpel in Bischofferode nur das, was sie ohnehin schon zu wissen glauben. „Wir sind verraten und verkauft worden“, so sieht es Willibald Nebel. Und K+S habe sich „gesund gemacht“ - was der Konzern bestreitet. Die Diskussion über den Vertrag habe „alles wieder aufgewühlt“, sagt Siegfried Hübenthal. Der gelernte Elektro-Monteur, 66, hat Jahrzehnte in der Grube verbracht, nun hofft er, „dass die ganzen Schweinereien, die damals betrieben worden sind, endlich aufgedeckt werden“. Das sei wichtig, „dann könnten wir damit abschließen“.

Der Treuhand-Verwaltungsrat beschließt die Fusion der ost- und westdeutschen Kali-Industrie.

Die Mitteldeutsche Kali AG verkündet das Aus für die Werke Bischofferode und Merkers.

500 Bergleute besetzen die Grube.

Der Treuhand-Ausschuss des Bundestages billigt die Fusion. Zwölf Kumpel treten in den Hungerstreik.

Der Bund verspricht den Kali-Kumpeln Ersatzjobs bis 1995.

Der Hungerstreik wird beendet.

Die EU-Kommission stimmt der Fusion zu.

Die letzte Schicht wird gefahren.

Neulich saß Gerhard Jüttemann auf der Besuchertribüne, als der Landtag in Erfurt über den Kali-Vertrag debattierte. Jüttemann, ein umtriebiger Typ mit schlohweißem Haar und ebensolchem Bart, war vor 20 Jahren stellvertretender Betriebsratschef in Bischofferode. Im Landtag sei ihnen von allen Seiten bescheinigt worden, dass ihnen damals Unrecht geschehen sei. Tut das gut? Jüttemann überlegt kurz, dann sagt er: „Ich habe eine gewisse Genugtuung verspürt. Aber der Region und den Menschen hilft das auch nicht mehr.“

Die Mitteldeutsche Kali AG hatte das Aus für die Grube seinerzeit mit mangelnder Auslastung und zu geringen Erlösen begründet, bei Überkapazitäten auf dem Weltmarkt. Laut K + S galt Bischofferode als das unwirtschaftlichste aller ostdeutschen Werke. Doch Jüttemann glaubt den wahren Grund zu kennen. Demnach ging es darum, der Konkurrenz eins auszuwischen - auf Kosten hunderter Jobs in Bischofferode. Das dortige Salz war von einzigartig hoher Qualität, die aber bei der Verarbeitung ein spezielles Verfahren notwendig machte. Die Kunden: Chemiekonzerne in Nord- und Westeuropa, die Düngemittel herstellten - und im Wettbewerb mit der damaligen K+S-Muttergesellschaft BASF standen. Kein Salz mehr aus Bischofferode, das habe für die Konkurrenz bedeutet, ihre Produktion umstellen zu müssen, sagt Jüttemann: „Das hat die Millionen gekostet.“

Geheimhaltung vereinbart

K+S bestreitet das - und beruft sich auf einen Kronzeugen aus Norwegen: Demnach erklärte der damalige Direktor des Rohmaterialeinkaufs bei Norsk Hydro, Ivar Fossum, seinerzeit, es gebe genug Kali auf der Welt. Sein Konzern kaufe nur deshalb in Bischofferode, weil es dort dank der üppigen Subventionen am billigsten sei. Zum Vertrag selbst will K+S sich nicht äußern. Die Vertragspartner hatten Geheimhaltung vereinbart. „Für uns gilt die Verschwiegenheitsklausel“, sagt Unternehmenssprecher Michael Wudonig, „daran hat sich nichts geändert.“

So ist die groteske Situation entstanden, dass alle über einen Vertrag reden, den niemand kennen darf. Und den selbst die Landesregierung nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen mag, aus Angst, rechtlich belangt zu werden.

Erfurt, Sitzungssaal des Landtages, 19. März: In einer Sondersitzung über den Kali-Vertrag legt Linken-Fraktionschef Bodo Ramelow Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) ein Exemplar des Papiers auf den Tisch. Lieberknecht lässt ihren Staatskanzleichef Jürgen Gnauck (CDU) den Ordner wieder zurück zur Oppositionsbank tragen. Die Begründung: Dürfen wir nicht annehmen, ist geheim. Absurdes Theater in einem deutschen Landesparlament.

Und in der thüringischen Landesregierung. Wenige Tage nach der Landtagssitzung lässt Justizminister Holger Poppenhäger (SPD, wissen, der Vertrag sei nun nicht mehr geheim, weil eine Zeitung ihn mittlerweile ins Internet gestellt hatte. Im Kabinett soll Gnauck getobt haben. Man muss dazu wissen: In Thüringen wird am 14. September ein neuer Landtag gewählt. Die Parteien laufen sich schon mal warm.

Derweil hat sich der Umweltausschuss des Landtages mit dem Vertrag befasst - vertraulich, wohlgemerkt. Und Lieberknecht hat K + S aufgefordert, das Papier komplett offenzulegen, was der Konzern freundlich, aber bestimmt ablehnt. „So ein Rumgeeiere“, schimpft Gerhard Jüttemann, der frühere Vize-Betriebsratschef aus Bischofferode. Die Regierungschefin habe nur reagiert, weil der öffentliche Druck zu groß geworden sei.

Den einstigen Bischofferöder Kali-Kumpeln bleiben nur ihre Wut und ihre Enttäuschung von damals. Und eine Menge Ratlosigkeit. Jetzt, da der Vertrag in der Welt sei, müssten Leute „zur Verantwortung gezogen“ werden, sagt Siegfried Hübenthal. Aber wer? Wofür? Und wie? Hübenthal zuckt mit den Schultern, er hat keine Antwort. Gerhard Jüttemann setzt darauf, dass nun auch die noch fehlenden Anlagen zu dem Papier auftauchen - die, in denen viele Details geregelt sind. „Dann können Juristen prüfen, was drin ist für die damaligen Beschäftigten, Entschädigungszahlungen vielleicht.“

Es ist eine leise Hoffnung. Aber gehofft haben sie auch damals, 1993, schon vergeblich.