25 Jahre Treuhand 25 Jahre Treuhand: Endspiel um das Volkseigentum

Halle (Saale)/Berlin - Horst Schiesser kennt sich mit großen Summen aus. Der Bäckermeister aus Berlin hatte in den 80ern Millionen mit einer Backwarenkette gemacht. 1986 wagte er sich dann an einen richtigen Brocken und kaufte dem Deutschen Gewerkschaftsbund dessen insolvente Wohnungsgesellschaft Neue Heimat ab. Hätten die Banken die Finanzierung nicht verweigert, wäre Horst Schiesser zu einem der größten bundesdeutschen Unternehmer aufgestiegen.

Ein Traum, den der Großbäcker auch 1990 noch träumt. Die Musik spielt im Osten, wo die DDR-Wirtschaft unaufhaltsam auseinanderfällt. Dabei ist dort nicht alles schlecht! Der unternehmungslustige Schiesser ist überzeugt, dass sich aus den maroden volkseigenen Betrieben noch allerlei herausholen lässt. Er bietet der DDR-Regierung 713 Milliarden D-Mark - heute 364 Milliarden Euro - für die Übernahme der gesamten volkseigenen Wirtschaft.

1990 übernahm die Treuhand den Betrieb, 1996 kauften Peter Wicht und Michael Lehmann die Mehrheit der Auffanggesellschaft, seit Mai 2004 gibt es Mifa-Aktien. Ende der 2000er Jahre sank der Umsatz. 2012 wurden ein Elektro-Rad-Produzent aus Berlin und Steppenwolf (Bayern) übernommen. Nach einer Beinahe-Pleite wird wegen Anlagebetrugs gegen Ex-Vorstand und -Aktionär Peter Wicht ermittelt, der im April 2014 zurücktrat. (Quelle: MZ)

1991 Verkauf von der Treuhand an die „Portland Corporation“ (PLC) aus London, produziert wurden Anlagen für Umwelttechnik und Altlastensanierung, unter anderem wurde die Abfalldeponie der ehemaligen Filmfabrik Wolfen, Grube Johannes („Silbersee“) saniert, auch die „Diamant“- Zuckerfabrik in Könnern war ein Kunde. 1994 dann der Schock: Verhaftung des Gesellschafters, Gesamtvollstreckung, Entlassung von mehr als 1.000 Mitarbeitern, 1997 Neugründung als „Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH & Co. KG“, mit anfangs 80 Beschäftigten. 2004 erneute Insolvenz. 2006 Abriss der Werksanlagen, heute ist das Gelände ein Gewerbegebiet. (Quelle: aktiensammler.de)

Der Betrieb in Rottleberode, ein Ortsteil der Gemeinde Südharz, gehört zur Unternehmensgruppe Knauf Deutsche Gipswerke KG mit Hauptsitz in Iphofen (Bayern). Nach einem Werksneubau für rund 30 Millionen Euro sind weitere Investitionen geplant. In Rottleberode sind 145 Mitarbeiter beschäftigt. (Quelle: MZ)

1993 wurde der Betrieb privatisiert, 1998 stand er kurz vor der Schließung. Es folgte eine zweite Privatisierung an die Georgsmarienhütte Holding GmbH (Niedersachsen). 1989 hatte Betrieb rund 5.000, heute sind es etwa 220 Beschäftigte. Der Jahresumsatz liegt bei rund 50 Millionen Euro. (Quelle: MZ/www.kranbau-koethen.de)

Bei der Gründung der Orbita-Film GmbH 1991 gab es 120 Beschäftigte in Weißandt-Gölzau (Kreis Anhalt-Bitterfeld), heute stellen rund 750 Beschäftigte in dem zur „Polifilm“ zählenden Betrieb Folien her, unter anderem für Verpackungen. (Quelle: MZ/www.polifilm.de)

Der Betrieb in Aken (Kreis Anhalt-Bitterfeld) heißt heute RHI Refractories Didier-Werke AG Werk Aken und gehört zur RHI Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien (Österreich). In Aken werden feuerfeste Steine für die Stahlindustrie hergestellt und in 38 Länder der Welt exportiert. (Quelle: MZ/www.rhi-ag.com)

Nach der Privatisierung durch die Treuhand ging die Spinndüsen GmbH Mitte der 1990er Jahre in die Gesamtvollstreckung. 2003 übernahm die Unternehmensgruppe Enka Tecnica aus Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) den Betrieb. Aktuell ist der Umzug in das Industriegebiet „Star Park“ an der Autobahn 14 bei Halle geplant, Gröbzig (Kreis Anhalt-Bitterfeld) verliert damit ein traditionsreiches Unternehmen. (Quelle: MZ/ www.enkatecnica.com)

Die 1950 errichtete VEB Schuhfabrik „Banner des Friedens“ produzierte Schuhe für die gesamte DDR. Bis 1989 arbeiteten im Schuhkombinat rund 7.000 Beschäftigte. Nach der Wende wurde der Betrieb privatisiert zur Saale-Schuh GmbH, 1992 ging die Firma in Konkurs. (Quelle: MZ)

Der Betrieb hatte am Ende der DDR 1989 rund 2.000 Beschäftigte und wurde 1990 von der Schwenk Zement KG in Ulm übernommen. Rund 250 Mitarbeiter werden beschäftigt, die jährlich rund eine Million Tonnen Zement produzieren. (Quelle: MZ)

Rund 7.500 Menschen arbeiteten 1989 in dem Industriebetrieb und seinen Außenstellen in der Region. 1993 wurde es von der Treuhand an den früheren Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst Albrecht, und den Kaufmann Hans Henry Lamotte verkauft. 1997 übernahm die Schunk Group aus Gießen den Betrieb. 2007 übernahmen drei Privatinvestoren die Firma und produzieren heute unter dem Namen Thaletec mit rund 200 Mitarbeitern technisch emaillierte Apparate und Produkte für die Industrie. (Quelle: www.sachsen-anhalt-wiki.de)

Der Betrieb beschäftigte Ende der 1989er Jahre rund 3.500 Mitarbeiter. Die Treuhand wollte die Mertik Regelungstechnik GmbH ursprünglich liquidieren, 1993 kaufte dass die in Michigan (USA) ansässige Unternehmerfamilie Koskela Teile der Firma. Nach dem Umzug nach Thale gab die Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG die Herstellung von Produkten auf, die nicht zum Kernbereich gehörten wie Waschmaschinensteuerungen sowie Druck- und Temperaturschalter. Heute werden rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. (Quelle: de.wikipedia.org)

Zur Wende 1989/1990 arbeiteten rund 650 Menschen in dem Betrieb, der zum VEB Bodenbearbeitungsgeräte in Leipzig gehörte. 1992 wurde der Bernburger Teil an das Rabewerk Bad Essen verkauft. im Jahre 1992 realisiert werden. Unter dem Namen Rabewerk Bernburg GmbH bestand das Unternehmen bis zur Insolvenz des Stammwerkes in Bad Essen im Jahre 2000. 2001 übernahm die Pöttinger Maschinenfabrik GmbH in Grieskirchen (Österreich) das Unternehmen und beschäftigt rund 135 Mitarbeiter. (Quelle: MZ/Wikipedia)

Der Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb wurde nach der Wende an die Kali und Salz AG (heute K+S) verkauft und gehört heute zur European Salt Company (esco), an der K+S beteiligt ist. Bernburg ist mit über 400 Mitarbeitern deren größter Standort. (Quelle: MZ)

Nach mehreren Verkäufen gehört der ehemalige Betriebsteil in Staßfurt seit 1007 zum Konzern Ciech SA mit Stammsitz in Warschau (Polen). Der Betrieb in Bernburg hatte zur Wende rund 1.750 Beschäftigte, wurde 1991 privatisiert und wieder in die Solvay-Gruppe eingegliedert. Rund 430 Mitarbeiter werden beschäftigt (Quelle: MZ)

Das „CKB“ wurde im Juni 1990 von der Treuhandanstalt zur Chemie AG Bitterfeld-Wolfen privatisiert, sechs angeschlossene Betriebe wurden abgetrennt. Eine Gesamtprivatisierung der AG gelang nicht, nur wenige Produkte konnten am Markt bestehen. Es gab Teilprivatisierungen, von 18.000 Arbeitsplätzen gingen bis 1994 rund 12.000 verloren. Inzwischen gibt es in verschiedenen Firmen im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wieder rund 12.000 Mitarbeiter. (Quelle: MZ/Wikipedia)

1953 gegründet, wurden in Pouch bei Bitterfeld bis Ende der 1980er Jahre rund 300.000 Faltboote verschiedener Typen gebaut. Kurz vor der Wende gab es rund 300 Mitarbeiter. Nach der Wiedervereinigung wurde der Betrieb privatisiert und 1991 die Poucher Boote GmbH gegründet. Sie beschäftigt rund zehn Mitarbeiter, die acht verschiedene Bootsmodelle produzieren und auch reparieren. (Quelle: MZ)

Zur Wende arbeiteten in dem Betrieb rund 1.400 Menschen, die Treuhandanstalt hielt ihn für nicht sanierungsfähig. Im März 1993 übernahm dann der Unternehmen Hartmut Klocke den Betrieb, da gab es noch 167 Mitarbeiter. Heute gibt es beim Nachfolge-Betrieb IDT Biologika rund 1.200 Beschäftigte. (Quelle: MZ)

Im Zuge der Privatisierung wurde 1993 die Raffinerie der Leunawerke sowie die Minol Mineralölhandel AG an den französischen Konzern Elf Aquitaine verkauft. 1997 wurde die neue Erdöl-Raffinerie eröffnet, heute bekannt als Total Raffinerie Mitteldeutschland. Nach dem Aus des DDR-Chemiebetriebs haben sich inzwischen rund 100 Firmen mit zusammen 9.000 Mitarbeitern angesiedelt. (Quelle: MZ)

Dass Traditionsunternehmen gehört seit 2004 zum größten chinesischen Werkzeugmaschinen-Hersteller, der Shenyang Machine Tool Group. Zuvor musste der Betrieb mehrfach Insolvenz anmelden. Ende 2012 wurde bekannt, dass knapp 100 von 380 Mitarbeitern entlassen werden. (Quelle: MZ)

Zu DDR-Zeiten waren dort rund 2.500 Menschen beschäftigt. Nach der Privatisierung entstand die Zemag GmbH, der es trotz massiven Stellenabbaus nicht gelang, sich zu behaupten. Anfang 2001 kam der Konkurs. Ein Nachfolge-Unternehmen war 2004 pleite. Seit 2008 gibt es mit der Zemag Maschinenbau GmbH (rund 20 Mitarbeiter) wieder ein neues Maschinenunternehmen im Industriepark Zeitz. (Quelle: MZ)

Im Jahr 1994 kaufte die Goldeck Süßwaren GmbH, ebenfalls ein früherer VEB und in Leipzig ansässig, Produktionsanlagen und Markennamen Zetti. Seit 1995 werden wieder Zetti-Produkte in Zeitz hergestellt, 1999 wurde eine neue Fabrik in Betrieb genommen. In Zeitz gibt es rund 100 Beschäftigte. (Quelle: MZ/Wikipedia)

Horst Schiessers Plan sieht nicht viel anders aus als der, den Wolfgang Ullmann, Matthias Artzt und Gerd Gebhardt von der Oppositionsgruppe Demokratie Jetzt Mitte Februar am Runden Tisch in Berlin vorgelegt hatten. Die DDR-Betriebe, bis dahin offiziell Volkseigentum, würden nach einer absehbaren deutschen Vereinigung rechtlich im leeren Raum hängen.

Volksvermögen der DDR-Bürger

Das bundesdeutsche Grundgesetz kennt keine solche Eigentumsform. Die Bürgerrechtler fürchteten, dass das Volksvermögen der DDR-Bürger seinen Besitzern verloren gehen könnte. Der „Vorschlag zur Bildung einer Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR“ zielt darauf, „als erste Handlung Anteilsscheine an alle DDR-Bürger zu emittieren“. Das Vorgehen sollte sich am Erbrecht orientieren, damit, so die Verfasser, „40 so schrecklich fehlgeleitete Lebensjahre voller Arbeit und Mühen für die Bürger der DDR nicht gänzlich ergebnislos bleiben“.

Es ist ein Spiel um Milliarden, vielleicht sogar um Billionen, das in den kommenden Wochen stattfindet, ohne dass es zu einer breiten öffentlichen Diskussion kommt. Die Menschen sind abgelenkt durch die Sorge um ihre Arbeitsplätze, neue Konsummöglichkeiten und Reisefreiheit. Medien berichteten breit über den Wahlkampf, über die Stasi und die anstehende Währungsunion.

Als die Modrow-Regierung am 1. März 1990 tatsächlich die Gründung einer Treuhandanstalt beschließt, landet die Meldung im Kleingedruckten. „Sie haben unsere Paragrafen gestrichen“, wird der Oppositionelle Gerd Gebhardt später klagen. Seiner Ansicht nach ein „unglaublicher Vorgang, wodurch der versteckten Bereicherung Dritter Tür und Tor geöffnet wurde“.

Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr zur Trauhand-Geschichte.

Dabei herrscht unter alten und neuen DDR-Parteien Einigkeit. Von den Bürgerbewegungen über die SPD bis zum westdeutschen CDU-Politiker Elmar Pieroth, der später oberster Berater des neuen Ministerpräsidenten Lothar de Maiziére werden wird, besteht Konsens mit minimalen Abweichungen. Die SPD ist für direkte Betriebsbeteiligungen durch Volksaktien, Pieroth möchte, dass Werktätige ihre VEB zu einem Vorzugspreis erwerben können. „Da haben wir die einmalige Chance, Privatisierung zu verbinden mit der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand“, sagt er dem „Spiegel“. Nur den Namen Volksaktie möge er nicht. „Bürgeraktien wäre besser, durch das Volkseigentum ist der andere Begriff in Verruf geraten.“

Pieroth hält es für denkbar, „jedem der 16 Millionen DDR-Bürger eine Aktie zu schenken, die ein Sechzehnmillionstel der Gesamtwirtschaft repräsentiert“. Doch Experten warnen. Eine kostenfreie Vergabe der DDR-Betriebe an die DDR-Bürger, die ja schon die nominellen Besitzer des Volkseigentums sind, bringe kein Geld in die Kassen. So lasse sich eine notwendige Modernisierung nicht bezahlen.

In der Kulturmarke Bruno Banani stecken ebenso Treuhand-Gene wie in Jenoptik, dem US-Hegde-Fonds Lone Star oder Dow in Schkopau. Obgleich es in der Rückschau so scheint, hat die größte Staatsholding der Welt in den wenigen Jahren ihrer Existenz nicht nur Pleiten hingelegt, sondern auch die wirtschaftliche Basis für Ostdeutschland geschaffen. Aus dem VEB Trikotex in Sachsen wurde Bruno Banani, aus dem DDR-Immobilienbestand der Treuhand Liegenschaften ein Anlagevehikel für US-Pensionskassen.

Während große Privatisierungsvorhaben wie der Verkauf der Leuna-Werke an den französischen Ölkonzern Elf von Korruptionsverdacht umweht und in Frankreich von Gerichtsurteilen begleitet waren, hielten viele mittelständische Firmenkäufer ihre Versprechen, zu investieren und Arbeitsplätze zu erhalten. Zwischen 1990 und 2006 sank die Zahl der Beschäftigten in den neuen Ländern dabei um fast ein Drittel von über 7,5 auf knapp mehr als fünf Millionen. Seitdem ist eine Trendwende eingetreten: Die Zahl der Beschäftigten liegt wieder bei 5,7 Millionen. (stk)

Das Angebot von Horst Schiesser kommt da eigentlich recht. Der Bäcker möchte, dass die Bundesregierung seiner „Die Neue Gesellschaft GmbH“ einen zinslosen Kredit über 713,1 Milliarden Mark gibt. Mit dem Geld würde die Firma dann alle DDR-Unternehmen kaufen. Und von ihr könnten DDR-Bürger dann Anteilsscheine zu je 300 Mark erwerben und zu Miteigentümern des DDR-Erbes werden. Bescheiden will sich Schiesser mit zehn Prozent für die Abwicklung des Verkaufs begnügen.

Doch so kommt es nicht. Der kühne Plan wird von der Bundesregierung verworfen. Das Treuhandgesetz, das im Sommer von der letzten DDR-Volkskammer verabschiedet wird, spricht nur von „Möglichkeiten, den Sparern zu einem späteren Zeitpunkt für den bei der Umstellung 2:1 reduzierten Betrag ein verbrieftes Anteilrecht am volkseigenen Vermögen“ einzuräumen. Der Einigungsvertrag macht daraus eine Kann-Bestimmung, die nie genutzt wird - zum Ärger von Bürgerrechtler Ullmann, der sogar ankündigt, wegen des „Ausverkaufs des Volksvermögens“ vor ein internationales Gericht ziehen zu wollen.

Größte Staatsholding der Welt

Er tut es dann doch nicht. Und der dritte Weg, später in Tschechien und Polen beschritten, bleibt unbegangen. Vom 1. Juli 1990 an gehören der „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“ 8 500 Betriebe mit mehr als vier Millionen Mitarbeitern. Und mit der Wiedervereinigung wird diese größte Staatsholding der Welt zu einer sogenannten bundesunmittelbaren Anstalt unter Aufsicht des Finanzministers.

Aus dem Ziel der Männer vom Runden Tisch, das Volkseigentum zu wahren, wird der Versuch, die Unternehmen möglichst schnell zu privatisieren. Mitten in einer Wirtschaftskrise, die für die hoffnungslos konkurrenzunfähige ostdeutsche Wirtschaft mit der Einführung der D-Mark nur noch schlimmer wird, gleicht das dem Versuch, im weihnachtlichen Lappland mit Schneekanonen zu handeln.

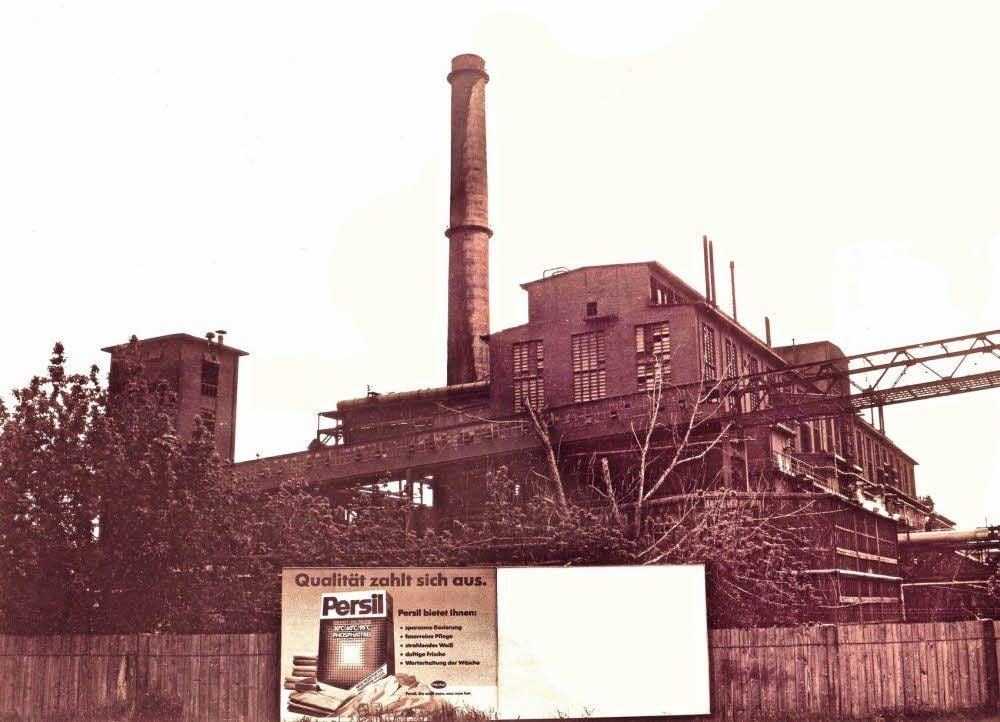

Die Treuhandanstalt zieht windige Käufer an wie das Licht die Mücken. Vor allem die Niederlassung in Halle wird zu einem Synonym für Korruption und Vetternwirtschaft. Ein selbsternannter Industrieklub, in dem sich aus den alten Bundesländern zugezogene Manager treffen, wird zum Marktplatz, auf dem Traditionsunternehmen wie der Dampfkesselbau in Hohenthurm oder das Kettenwerk Weißenfels für kleines Geld an zwielichtige Figuren wie den Göppinger Autoteilelieferanten Wolfgang Greiner oder den gescheiterten Jura-Studenten Norbert Höss verramscht werden.

Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr zur Trauhand-Geschichte.

Die vermeintlichen Investoren leeren in der Regel die Firmenkasse, beleihen die Grundstücke und verschwinden. „Auf dem Parkplatz wurden Briefumschläge mit Millionen in den Sportwagen des Privatisierungsdirektors rübergereicht“, erinnert sich Günter Meißner, seinerzeit Chef der IG Metall in Halle. Norbert Höss, damals 28 Jahre alt, Besitzer eines gekauften Doktortitels und Treuhand-Berater, kauft eine seiner Firmen, nachdem er bei der Treuhand in Halle irrtümlich ein falsches Zimmer betreten hat. „Die beschwatzten mich so lange, bis ich Akten zum Durchsehen mitnahm“, klagt er später vor Gericht.

Staatsanwälte ermitteln, Untersuchungsausschüsse tagen, Treuhand-Mitarbeiter werden ausgetauscht, Prozesse eröffnet und Urteile gefällt. Doch zu spät. Gelegenheit hat längst Diebe gemacht und wo so viele Diebe sind, bleibt nichts mehr übrig von den 20 000 bis 50 000 Euro pro Kopf, auf die die Treuhand-Initiatoren den Wert der DDR-Volkswirtschaft geschätzt hatten. Auf zwischen 300 Milliarden und 1,2 Billionen Euro hatte auch die DDR-Regierung für alle Firmen, Grundstücke und Anlagen gehofft.

Selbst abzüglich aller Altlasten, Schulden und Investitionen, um die Betriebe wettbewerbsfähig zu machen, glaubt die Staatsführung lange an einen positiven Abschlusssaldo. Der erste Treuhand-Chef Carsten Rohwedder will anfangs nicht daran rütteln - mit Rücksicht auf die Bürger in den alten Ländern, denen die Rechnung nicht zu früh präsentiert werden soll.

Milliardenteurer Irrtum

Ein milliardenteurer Irrtum. Die Preise für die Übernahme von namhaften Unternehmen wie der Thüringischen Faser AG, DKK Scharfenstein oder Rothenburger Drahtseilwerk liegen niedrig, oft nur bei einer einzigen symbolischen Mark. Dazu muss die Treuhandanstalt ihren Firmen Geld vorschießen, damit die weiter Löhne zahlen können, obwohl niemand mehr ihre Waren kauft. Verkäufe an Betrüger müssen zurückgeholt, hoffnungslos veraltete Betriebsstätten abgewickelt werden.

150 Milliarden Euro steckt die Anstalt in Investitionen, um ihre Betriebe aufzuhübschen. Von vier Millionen Arbeitsplätzen bei Treuhandbetrieben im Januar 1990 bleiben dennoch kaum 1,5 Millionen. Und ein Geschäft ist der Verkauf des Volkseigentums auch nicht: Statt 600 können bis zum Schluss nur Einnahmen in Höhe von 30 Milliarden Euro erzielt werden.

180 Milliarden Kosten bleiben übrig, weit über das Ende der Treuhandanstalt am 31. Dezember 1994 und selbst über das Ende ihrer Nachfolgerin, der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben hinaus an allen Bundesbürgern hängen. Ein Rest davon ist sogar bis heute offen: Erst am 31. Dezember diesen Jahres wird der letzte Cent der Treuhandschulden zurückgezahlt und der sogenannte Erblastentilgungsfonds aufgelöst. (mz)