Stiftung christliche Kunst Stiftung christliche Kunst: Jetzt wird gepackt für den Umzug ins Schloss

Wittenberg - Man muss schon einigermaßen stoisch veranlagt sein, um angesichts von Verzögerungen, Vertröstungen und (eher bösen) Überraschungen nicht die Contenance zu verlieren.

Jutta Brinkmann vom Vorstand der Stiftung Christliche Kunst in Wittenberg war in dieser Hinsicht offenbar zu keinem Zeitpunkt gefährdet - gewundert hat sie sich aber schon, denn immer wieder wurde der lange geplante Umzug der Kunstsammlung aus dem Alten Rathaus ins Schloss verschoben. Auch der (vor-)letzte Anlauf scheiterte an fehlenden Innentüren, das war Ende Januar.

Von West nach Ost

Damals hieß es von Seiten der Stadt als Bauherrin, Ende Februar könne die Stiftung ziehen. Doch von wegen! Noch zu Ostern präsentierte man sich und seine Dauerausstellung in der Osthalle des Rathauses.

Am Dienstag jedoch ist es endlich losgegangen, da begann das Abhängen und das große Packen, werden nun die kostbaren Originale von so bekannten Künstlern wie Marc Chagall und HAP Grieshaber, Max Beckmann, Joseph Beuys und Pablo Picasso oder Käthe Kollwitz vorbereitet für den Transport zum Schloss. Zur Verfügung stehen dort drei Ausstellungsräume nebst einem Büro sowie einem Empfangsraum, deren Nutzung Brinkmann zufolge „vertraglich bis Ende 2019 zugesichert ist“.

Was danach kommt, wisse sie nicht, aber diese Frage scheint gegenwärtig auch nicht im Vordergrund zu stehen. „Jetzt“, sagt Brinkmann, da steht sie Karfreitag noch einmal in der alten Dauerausstellung vor der großen Aureole des Künstlers Thomas Straub, „jetzt nehmen wir hier Abschied.“

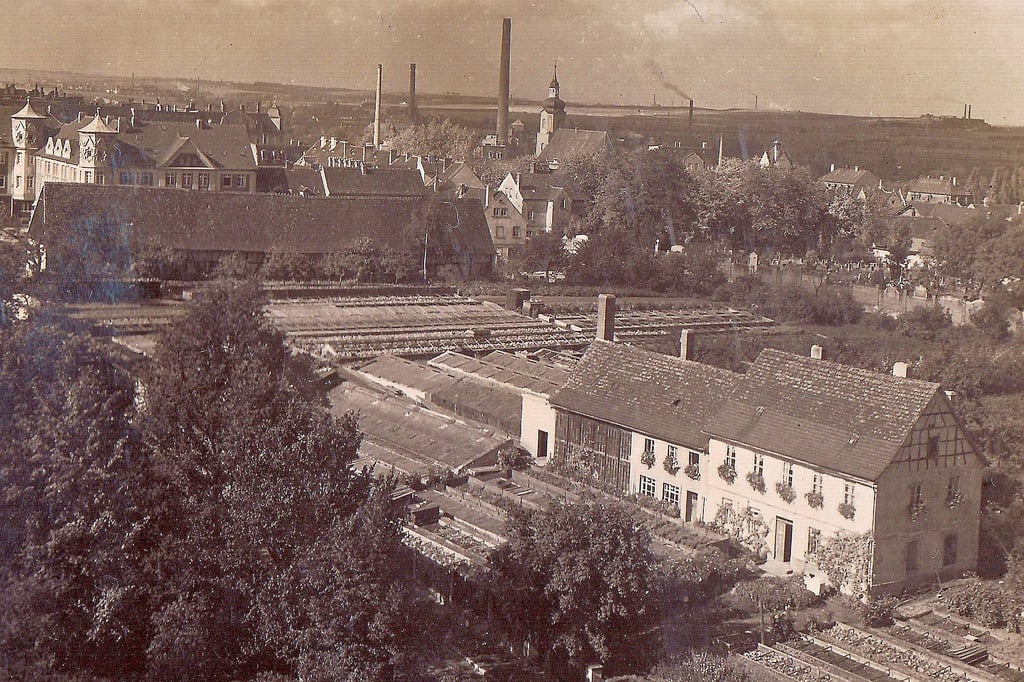

Ins Alte Rathaus gezogen war die Stiftung, deren Grundstock 2001 das Unternehmerehepaar Scheufelen aus Baden-Württemberg nach Wittenberg gestiftet hatte, im Jahr 2003. Zunächst ging es in die Westhalle, nachdem diese aber als Lagerraum für die Städtischen Sammlungen gebraucht wurde, die im Zuge des großen Gebäudetauschs zum Reformationsjubiläum aus dem Schloss ausgezogen waren, präsentierte man sich ab 2012 gegenüber auf der Ostseite.

Mit exzellentem Ruf

Reichlich 90.000 Besucher haben die überwiegend druckgrafischen Werke zu christlichen Themen seit 2003 gesehen, es gab Sonderausstellungen, ein Kunstpreis wurde ausgelobt, und stetig zugenommen hat der Leihverkehr. Die Sammlung, die inzwischen über 450 Werke umfasst, genießt einen exzellenten Ruf, in Deutschland und im Ausland. Eine größere Resonanz in Wittenberg verspricht sich Brinkmann durch die neuen Räume.

Sie seien geeignet, auch mal Gruppen aufzunehmen, vor allem aber gebe es dort den Marktplatz nicht. Der ist zwar schön, doch habe er - zumal mit den zahlreichen Festivitäten durchs Jahr - „wie eine Bremse gewirkt“. Die Leute, sagt Brinkmann, die auf dem Töpfermarkt waren, um nur mal ein Beispiel zu nennen, sind einfach nicht weitergegangen, im Klartext: Sie kamen nicht ins Rathaus.

Im Schloss werden Kunstfreunde künftig über den zentralen Besucherempfang in die Ausstellungsräume gelangen. Die sind schön geworden, allerdings zeigt sich bei einer Stippvisite am Karfreitag, dass beispielsweise an der Beleuchtung noch einiges gemacht werden muss. Bis zuletzt gab es auch weiter Überraschungen - so sei ein kleiner Raum nicht wie geplant als Lager nutzbar, weil der plötzlich zu einem Treppenhaus hin geöffnet wurde.

Die Ausstellung „Ernst Barlach -Käthe Kollwitz. Über die Grenzen der Existenz“ ist eine Kooperation mit der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg. Eröffnet wird sie am 13. Mai um 13 Uhr in der Stadtkirche Wittenberg. Dort sind Barlachs „Bettler“ sowie „Mutter Erde“ und „Pietà“ von Kollwitz zu sehen. In der Schlosskirche wird der Taufengel (Güstrower Ehrenmal) von Barlach präsentiert, in den neuen Räumen der Stiftung Christliche Kunst im Schloss zeigen sie Zeichnungen und Druckgrafik von beiden Künstlern.

Konzipiert ist die Schau als Beitrag zum Reformationsjubiläum 2017 in Wittenberg. Sie verbinde theologische sowie kulturtheoretische Fragestellungen im Werk von Barlach (1870 bis 1938) und Kollwitz (1867 bis 1945), die sich „im Rückblick auf den Beginn der Moderne als Fragen von Gegenwart und Zukunft exemplarisch darstellen und diskutieren lassen“. Begleitet wird die Ausstellung einem Exposé zufolge von einer historischen Text-Bild-Chronologie, die das Werk beider Künstler „im globalen Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts erklärt“. Insgesamt werden etwa 120 Exponate, darunter die plastischen Großbildwerke „Güstrower Ehrenmal“ und „Der Bettler“ in Aussicht gestellt. Kuratiert wird die Schau von Heike Stockhaus von der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg. Bei den Exponaten handelt es sich nach Auskunft von Jutta Brinkmann von der Stiftung Christliche Kunst um Leihgaben. Fördermittel wurden u. a. bei Stadt, Land, Bund beantragt.

Neben der Förderung und Pflege der eigenen Sammlung organisiert die Stiftung auch Künstlerwettbewerbe. Mit Gisela Meister-Scheufelen und Ulrich Scheufelen sitzen im Kuratorium auch die Stifter der Sammlung. Über das Projekt „Soziale Teilhabe“ kann die Stiftung mehreren Personen eine Beschäftigung bieten.

In der frei werdenden Osthalle im Alten Rathaus wird sich zur Weltausstellung Reformation die Stadt Wittenberg mit ihren unterschiedlichen Facetten präsentieren. Dafür nutzt man auch die Stellwände, welche die Kunststiftung überlässt. Geöffnet werden soll die städtische Repräsentanz später täglich, 10 bis 18 Uhr.

Aufbewahrt werden sollen die Arbeiten laut Brinkmann nun im Stiftungsbüro. Eröffnet wird das neue Domizil am 13. Mai mit einer großen Sonderausstellung, welche Arbeiten von Käthe Kollwitz und Ernst Barlach zeigt und die den Titel „Über die Grenzen der Existenz“ trägt.

Gedacht ist sie als Beitrag zum Reformationsjubiläum, Barlach und Kollwitz scheinen prädestiniert oder um es mit Brinkmann zu sagen: „Sie waren die großen sozialkritischen Künstler.“ Anschaulich und in einer verständlichen Bildsprache haben sie Missstände ihrer Zeit „angeprangert“.

Auf der Seite der Schwachen

Dabei waren Barlach und Kollwitz keine „konfessionsgebundenen Künstler“, wie im Exposé zur Schau betont wird. Vielmehr haben sie „aus einem tiefen humanistischen Verständnis heraus die existenziellen Fragen aufgegriffen und sich mit ihrer Kunst gegen einen falschen Wachstums- und Fortschrittsbegriff gewandt“. Sie waren - nicht zuletzt mit den Mitteln der Kunst - auf der Seite der Schwachen, der Armen, der Notleidenden.

Was das mit dem Reformationsjubiläum zu tun hat? Da werde man sich - frei nach Heiner Geißler - fragen, „was Luther heute sagen müsste“? Die Werke von Kollwitz und Barlach antworten darauf in eindeutiger Bildsprache, wenngleich auch fragend: „Warum gehen wir die drängenden Probleme unserer Weltgesellschaft nicht an? Warum schauen wir weiter zu, wie sich die Welt in eine arme und eine reiche teilt? Warum entfernen sich die Weltreligionen voneinander, anstatt gemeinsam für eine friedliche, gerechte Welt einzutreten?“

Nun werden Ernst Barlach und Käthe Kollwitz also als „visuelle Missionare“ angekündigt, deren alte Werke so gar nichts von dem Impuls, „die Zukunft als eine menschliche gestalten zu wollen“, verloren haben. (mz)