Musikwerkstatt in Wittenberg Musikwerkstatt in Wittenberg: Drehleierbauer liebt Klänge aus Renaissance und Barock

Wittenberg/MZ - Subway to Sally können nicht ohne. Auch die Mittelalter-Band In Extremo katapultierte sie in die Charts: die Drehleier. Nur sechs professionelle Instrumentenbauer in Deutschland sind in der Lage, das Streichinstrument mit dem ganz besonderen, schnarrenden, schrillen Sound zu produzieren. Jörg Dahms aus Wittenberg ist einer davon.

Seit 1993 leitet er in der Lutherstadt eine Fachwerkstatt für Neubau, Rekonstruktion und Restaurierungen von Saiteninstrumenten aus Renaissance und Barock. Als Schüler mit 17 Jahren baute Dahms in einem Workshop seine erste Drehleier. Ein ungewöhnliches Instrument, dessen Vorläufer, das aus dem arabischen Raum nach Europa gelangte Organistrum, erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt wurde.

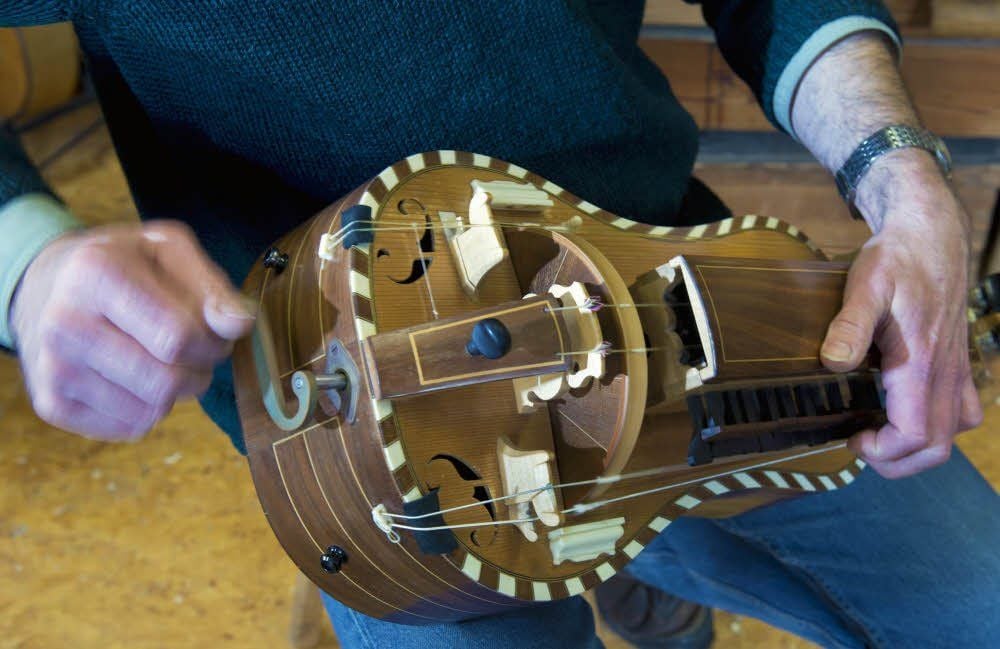

Die Saiten werden von einem eingebauten Rad angestrichen, das mittels einer Kurbel gedreht wird. Die schwingende Länge einer oder mehrerer Melodiesaiten wird mechanisch über Tasten verkürzt, um die Tonhöhe zu verändern. Das „Mittelding aus Geige, Klavier und Kaffeemühle“ fasziniert den 47-Jährigen bis heute. Dabei kam der in Stade Geborene erst über Umwege zu seinem Traumberuf Instrumentenbauer.

Mit 18 Jahren verlässt er die Kleinstadt in Norddeutschland und und geht nach West-Berlin, um Großstadtluft zu schnuppern. Und zum Studieren, weil er nicht zur Bundeswehr wollte, wie er sagt. Er beginnt ein Energie- und Verfahrenstechnik-Studium. Aber: „Das war nichts für mich.“ Drei Jahre später bricht er ab und auf nach London.

Die Liebe zur Alten Musik treibt ihn in die englische Metropole. Dahms, der seit er 14 ist, Gitarre spielt, will seine Liebe zur Musik zum Beruf machen. Ein Freund gibt ihm 1988 den Tipp, an die London Guildhall University zu gehen. Dort lernt er zunächst den Nachbau von Gamben und Lauten - und verpasst die Wende, wie er lachend erzählt. Kein Wunder, denn für den jungen Musikliebhaber ist London ein Schatzkästchen.

Der Student fängt an, sich auf den Neubau historischer Drehleiern, Harfen, Cistern und Mandolinen zu spezialisieren. Vieles, was er dort lernt, bringt er sich selbst bei: „Im Studium musste man dort sehr hinterher sein, sich vieles allein aneignen“. Das Technische Zeichnen, das er während seines Studiums in Berlin gelernt hat, hilft ihm.

Und so macht sich Dahms auf eigene Faust auf: Der Unermüdliche streift durch Bibliotheken und Museen. Vertieft sich in Musikgeschichte und musikalische Praxis des Mittelalters, der Renaissance und des Barock - im Nachtleben der Metropole. „Die Alte-Musik-Szene in London war sehr gut“, erinnert er sich.

Im Victoria und Albert Museum erkundet er die weltgrößte Sammlung von Kunstgewerbe und Design, nimmt Maß und fertigt von den dort ausgestellten, historischen Instrumenten Skizzen an. Noch heute bilden die dort entstandenen 40 Entwürfe einer Auswahl von Stücken aus mehreren Jahrhunderten die Grundlage seiner Arbeit in Wittenberg. Nachts bastelt Dahms im Institut. An den Wochenenden zieht es den lebensfrohen Deutschen auf die Flohmärkte der Insel. Dort wühlt er sich durch Gerümpel und Antiquitäten bis er auf Werkzeuge von unschätzbarem Wert trifft: alte Schnitzeisen, Hobel und Stechbeitel. Teilweise über 100 Jahre alt.

Auf einer Werkbank unter dem Fenster mit Blick auf die historische Altstadt Wittenbergs liegen und hängen sie heute in Reih und Glied in der Pfaffengasse 5. Poliert, geölt und ständig in Gebrauch. Als er 1993 England verlässt, sind die Werkzeuge, zusammen mit seinem Diplom, die wichtigsten „Souvenirs“ seiner Lehrjahre, die er im Rückblick als herrliche Zeit beschreibt.

Noch im selben Jahr verschlägt es ihn nach Sachsen-Anhalt. Ein ehemaliger Studienfreund hat in der Nähe von Wittenberg einen Bauernhof gekauft. Dahms soll dort seine Werkstatt einrichten. Da er noch nicht weiß, wo hin mit sich („Berlin war mir dauerhaft zu schmuddelig, London zu nass und in Frankreich wollten sie mich nicht.“), nimmt er das Angebot an. Und bleibt. Bis heute. Auch wenn er die Stadt bis dato nur aus dem Zug kannte.

Werkstätten und Wohnungen werden bezogen und verlassen. 1996 kauft er die Pfaffengasse 5 in Wittenberg. Eine Ruine, die er abreißt und auf dem Gelände das einzige vollständig aus Holz gebaute Haus weit und breit errichtet. 124 Quadratmeter für Laden, Büro und Werkstätten. Ein Zuhause. Auch wenn sich Dahms manchmal am Ende einer Beziehung fragt, was er in dem kleinen Ort noch soll. Doch dann schaut er sich um und sieht sie: die Liebe, die sein Leben lang gehalten hat. Die zu seinem Handwerk.

„Man muss schon verrückt sein, um so ein Instrument wie die Drehleier zu bauen“, sagt er, „mit anderen könnte man viel mehr Geld verdienen.“ Bis zu acht Wochen plant und arbeitet der Instrumentenbauer an eine Drehleier, die mit 500 Teilen recht aufwendig in der Fertigung ist - eine Geige hat dagegen nur um die 50 Teile. Ab 2 500 Euro kann Dahms eine Drehleier verkaufen. Zum Vergleich: Um eine Gambe zu fertigen, benötigt man ungefähr sechs Wochen. Der Startpreis liegt bei 5 000 Euro. Nur acht Instrumente baut Dahms im Jahr. Davon sind zwei bis drei Drehleiern.

Den Rest der Zeit richtet er historische Instrumente ein und repariert gemeinsam mit seinem Mitarbeiter alte und moderne Saiteninstrumente wie Violinen, Celli, Gitarren, auch E-Gitarren und Bässe. Im Laden verkauft er Geigen, Gitarren, Noten, CDs und Saiten. Außerdem gibt er Führungen durch seine Werkstätten. Gerne würde er nur noch Instrumente bauen. Aus ganz Deutschland kommen die Kunden nach Wittenberg. Auch nach England und Dänemark hat er schon Stücke verkauft. Manchmal dauert es Monate, bis er den neuen Besitzern ihre Schmuckstücke überreichen kann, meist arbeitet er an mehreren Projekten gleichzeitig. Ein Fulltime-Job. Es komme vor, dass auch noch nachts Licht in der Werkstatt brenne, berichtet ein Freund. „Manchmal glaube ich, dass er gerne bei Mondschein arbeitet“, erzählt ein Bekannter und Kunde von ihm. Einen langen Atem muss man als Instrumentenbauer sowieso haben, denn ehe man ein Holz verarbeiten und zum Klingen bringen kann, können viele Monde vergehen. „Ich lasse mein Holz zehn Jahre liegen“, sagt Dahms. Denn es müsse langsam trocknen, damit es nicht reißt.

Wichtig sei es auch, langsam wachsende Hölzer zu verwenden, damit das Material hart genug ist. Am besten aus Höhenlagen über 800 Meter. Dahms schwört auf Fichte, Ahorn, aber auch Obsthölzer wie Pflaume und Kirsche verarbeitet er gern. Hauptsache: Made in Germany, sagt der Instrumentenbauer made in UK.