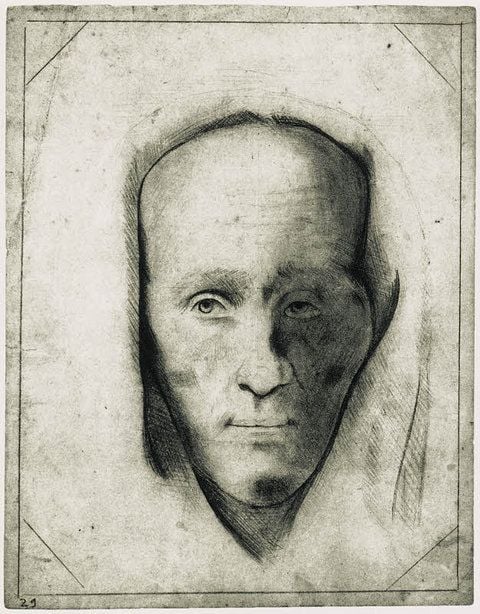

Heimatgeschichte Woltersdorf Heimatgeschichte Woltersdorf: Erinnerung an Dichter Ernst Ortlepp

woltersdorf/MZ - Wenn er gut zu Fuß war, dann war die Strecke in zwei Stunden zu schaffen. Für eine Kutsche reichte mutmaßlich das Geld nicht. Wer die alten Kleider des Bruders auftrug und bei ihm, dem Pfarrer in Zahna, auf Kost und Logis angewiesen war, drehte gewiss jeden Pfennig um. Also musste Ernst Ortlepp laufen, wenn er in die Woltersdorfer Kirche wollte.

Deren Pfarrer Matthias Schollmeyer ist sicher, dass der Dichter Ortlepp im Jahr 1857 so manches Mal die Strecke auf sich nahm, denn „er hasste Zahna“ und schrieb dies deutlich nieder. „Was soll ich hier im fremden Heideland/ Wo öde Fläche nur umher und Sand/ Im kleinen Ort, wo niemand, o Poet, Verkannter, dein begeistert Herz versteht“ – so beginnt Ortlepps Gedicht „Sehnsucht nach Naumburg“.

Mit „Hier ist nur Geistverlust, dort Geistgewinn: Nach Naumburg, ach, nach Naumburg muß ich hin“ endet die bittere Klage eines Unterschätzten.

Späte Ehrung

„Ortlepp war ein Mann, der nicht zum Zuge gekommen ist“, sagt Schollmeyer. Was seine Zeitgenossen ihm verweigerten, holen spätere Generationen nun nach. Am Sonnabend, als sich der Todestag des Vormärz-Dichters zum 150. Mal jährte, wurde in Sachsen-Anhalt gleich doppelt erinnert. Mit einer großen Gedenkstunde in Zeitz, wo die Ortlepp-Gesellschaft ansässig ist, und in Woltersdorf bei Zahna, dem kleinen Ort mit nur 25 Einwohnern, aber einer umso beeindruckenderen Kirche, 1839 in der Schinkel-Nachfolge erbaut und just zu Ortlepps Zahnaer Zeit im Inneren eingerichtet. „Die Kirche atmete den Geist, dem auch Ortlepp verhaftet war“, erzählt Schollmeyer am Sonnabend.

Unerwarteter Kunstgenuss

In den Kirchbänken sitzen mehr Zuhörer als Woltersdorf Einwohner hat. Aber sie sind nicht aus dem Dorf, kamen aus Bülzig auf der unbefestigten Straße herüber geradelt. Der Heimatverein des Nachbarorts auf Radtour. Eine Stunde haben sich die älteren Herrschaften Zeit genommen, um etwas über die Kirche zu erfahren, dann warten Kaffee und Kuchen. Dass es auch noch etliches über Ortlepp zu hören gibt, Texte des Dichters gelesen werden, die Orgel von Kantor Michael Weigert gespielt wird, hatten die Ausflügler nicht erwartet. Schollmeyer nimmt sie mit in die Zeit nach Goethe, Schiller, Herder und Wieland – die großen vier aus Weimar.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie, was es mit den rätselhaften Todesumständen von Ortlepp auf sich hat.

„Eigentlich war Ortlepp der Fünfte, er gehört in diese Reihe“, findet Schollmeyer und mit ihm viele Wissenschaftler, die das Leben Ernst Ortlepps, der 1800 in Droyßig geboren wurde, erforschen. 1864 wurde er ertrunken in einem Nebenarm der Saale bei Schulpforte gefunden. „Kriminalisten in der Ortlepp-Gesellschaft versuchen heute noch zu klären, wie er zu Tode kam“, weiß Schollmeyer.

Wein wohl nicht ganz unschuldig

Der Wein, so der Pfarrer, sei wohl nicht ganz unschuldig am Unglücksfall, denn dem sprach Ortlepp stets zu. In seinen Naumburger Jahren, als er Schulpforte-Schülern gegen Naturalien Arbeiten schrieb, habe der Dichter mehrfach den Anlauf gen Weimar genommen. „20, 30 Kilometer vor der Stadt soll er immer singend im Straßengraben gelandet sein, hat den Frauen Wiesenblumen geschenkt“, berichtet Schollmeyer und hat selbst einen solchen Sommerstrauß auf sein Pult gelegt.

Der Pfarrer erzählt von Ortlepps Jugend, als ältester von drei Brüdern. Sein Spiel auf der Orgel habe ihm einen Freiplatz an der Lehranstalt in Schulpforte gesichert, studieren muss er danach ohne Abschluss, weil das Geld für die Ausbildung der jüngeren Brüder gebraucht wird - Karl und Moritz werden beide Pfarrer. Ortlepp aber hinkt allem hinterher.

Was noch zum Wirken von Ortlepp gehörte, lesen Sie auf Seite 3.

Er übersetzt Shakespeare, obwohl dies gerade Ludwig Tieck getan hatte, er schreibt politische Gedichte, die verboten werden, aus Württemberg, wo er etliche Jahre lebt, wird er ausgewiesen. „Er hatte nichts zu essen, aber jede Menge Lieder und Geist im Kopf“, sagt Matthias Schollmeyer. Dass für so einen die Woltersdorfer Kirche der rechte Ort war, kann deren Pfarrer zwar nur mutmaßen, denn „einen schriftlichen Beleg gibt es nicht“, aber passen würde es schon. Der unglückliche Dichter auf der weißen Kirchenbank, vor sich den lichten Raum des Klassizismus, der Altar einem griechischen Tempel gleich, ein Christus, nicht am Kreuz, sondern in klassischer Pose mit Toga vor Hügellandschaft.

Ideale der Antike

„Hier konnte er in eine geistige Parallelwelt fliehen“, so Schollmeyer, so wie es ja auch die anderen großen Künstler jener Tage taten, zurück zu den Idealen der Antike mit ihren drei Säulen: das Schöne, das Wahre, das Gute. „Künstler und Dichter haben daran geglaubt, dass das Schöne wahr, das Wahre gut, das Gute schön ist.“ Schollmeyer schaut in die Runde und fragt nach heutigen geistigen Parallelwelten. „Jeder von uns hat so eine, in die er gerne geht, in der er sich wohlfühlt.“ Die Heimatverein-Radler nicken. Sie hatten am Sonnabend einen Ausflug in die Ortleppsche Parallelwelt unternommen.

Unter www.ernst-ortlepp.de stehen weiterführende Infos im Netz.