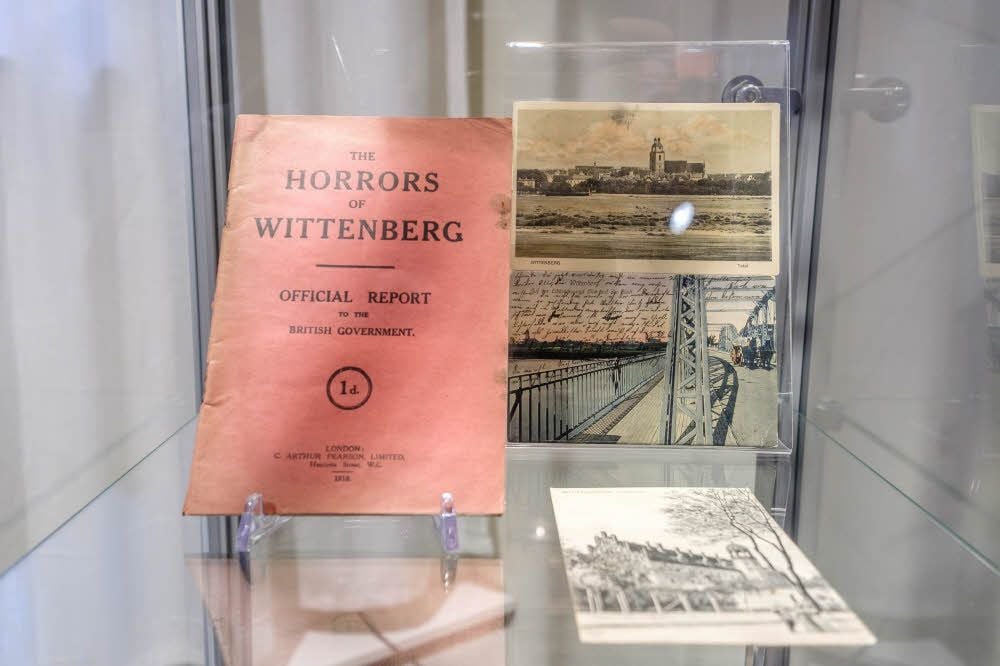

Ausstellung im Haus der Geschichte Ausstellung im Haus der Geschichte: Historischer Horror in Wittenberg

Wittenberg - Die Historiker des Hauses der Geschichte haben sich einer großen Aufgabe gestellt und ein kaum dokumentiertes Kapitel der Wittenberger Geschichte für die gestern gestartete Ausstellung „German Horror“ aufgearbeitet: Das Kriegsgefangenenlager während des Ersten Weltkrieges in Kleinwittenberg.

Dahinter verbirgt sich aber nicht nur der Wille zur Dokumentation, sondern auch zur Aufklärung, erzählt die Direktorin, Christel Panzig im MZ-Gespräch. „Wir wollen damit einen Beitrag zum Thema Demokratie und kulturellem Austausch liefern“, sagt sie. Wie passen Kriegsgefangene und Völkerverständigung zusammen?

Die Wittenberger zum Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen die Gefangenen zu Beginn eher als Attraktion, denn als Gelegenheit wahr, fremde Kulturen kennenzulernen. Die Bevölkerung stand ab 1914 an den Zäunen und bestaunte die Gefangenen. Der Auflauf wurde irgendwann sogar den Wächtern zu bunt: Sie beschwerten sich, dass grade sonntags zu viel Publikumsverkehr am Lagerrand herrschte.

Inhaftierte als Attraktion

Die Kriegsgefangenen kamen zu einem Großteil aus Russland, auch Franzosen, Italiener und Engländer waren hier eingesperrt. Besonders interessant für die Schaulustigen waren die – für damalige Verhältnisse exotischen – Gefangenen aus den Kolonien wie dem Senegal.

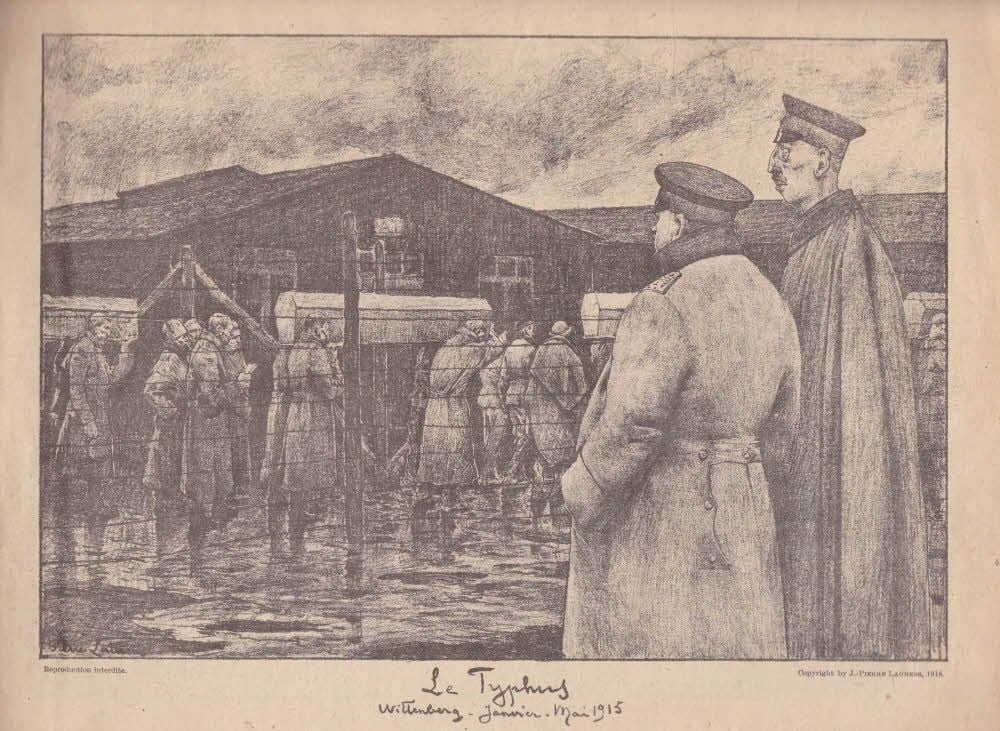

Statt Kennenlernen war eher der Triumph über die Besiegten das vorherrschende Gefühl unter den Wittenbergern. Der französische Insasse Jean-Pierre Laurens zeichnete den Auflauf am Zaun, zeigte Damen mit Regenschirm und Sonntagskleid, die naserümpfend den Zustand der Gefangenen begutachteten.

Eben diesen misslungenen Akt des Aufeinandertreffens wollen die Historiker vom Haus der Geschichte zum Anlass nehmen, für mehr gegenseitige Toleranz und Verständnis zu werben. Die Ausstellung, bestehend aus zehn Schautafeln sei extra so aufgearbeitet, dass sie für Schulen geeignet sei, erzählt Direktorin Panzig. Ab März wandert die Ausstellung durch Rosa-Luxemburg-Schule, Friedrichstadt-Schule, die Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ und die Christuskirche Kleinwittenberg.

Gefördert wird sie durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“. Ähnlich wie zu Zeiten der Flüchtlingsdebatte heute, gab es auch damals Neiddebatten, weil Wittenberger glaubten, die Gefangenen seien zu gut versorgt.

Zurück zur Vergangenheit: Das ab 1914 errichtete Lager in Kleinwittenberg füllte sich schnell. So schnell, dass immer mehr Baracken gebaut wurden. Die Enge führte dazu, dass Krankheiten ausbrachen: Typhus grassierte und raffte mehr und mehr Gefangene dahin. Die Zustände wurden katastrophal. 1205 Menschen starben, bevor das Lager nach Kriegsende schloss. Über 400 davon an Typhus.

Viele starben schnell

„In keinem anderen Lager in Sachsen-Anhalt starben so schnell so viele Menschen“, beschreibt der wissenschaftliche Mitarbeiter Markus Richter die Zustände. In Stendal und Quedlinburg seien die Lagerbedingungen offenkundig humaner gewesen. In Wittenberg musste für die Toten ein zweiter Friedhof errichtet werden. Heute steht auf diesem Gelände ein Gesundheitszentrum.

Eben hier sieht der Historiker John Palatini, der an der Forschung mitgearbeitet hat, eine Möglichkeit für das Erinnern an die Toten: „Wir erinnern uns an so viele Gäste dieser Stadt“, verweist er auf die Plaketten an den Häusern, die vom Besuch historischer Persönlichkeiten künden. Da sei es Aufgabe der Zivilgesellschaft, auch die verstorbenen Kriegsgefangenen in Wittenberg angemessen zu würdigen.

„Eigentlich wollten sich die Kriegsparteien im Ersten Weltkrieg noch den Anschein einer gewissen Ritterlichkeit geben“, erzählt der wissenschaftliche Mitarbeiter Markus Richter im MZ-Gespräch. Bloß seien die Länder oft nach dem Verfahren „wie du mir, so ich dir“ vorgegangen. Sprich: Hörte man auch nur das Gerücht, dass eine Kriegspartei ihren Kriegsgefangenen die Essensrationen kürzte oder das Rauchen verbot, setzte man das in den eigenen Lagern ebenfalls um.

Besserung für die Wittenberger Insassen trat erst ein, als im Sommer 1915 der US-amerikanische Botschafter James W. Gerard das Lager besuchte. Seine Berichte über die Zustände gehen um die Welt. Hunderte Zeitungsartikel erschienen über die „German horrors of Wittenberg“.

Die ausländische Presse stilisiert die Stadt in ihrer Kriegspropaganda zum Beispiel für die Unmenschlichkeit der Deutschen hoch. Dabei - da ist sich der Historiker Palatini sicher - waren die Zustände sicherlich schlimm, aber nicht so grauenvoll, wie es die englische Propaganda-Maschinerie beschrieb.

Die 15 000 Insassen in Wittenberg wurden derweil für wirtschaftliche Zwecke genutzt: Die Industrie- und Handelskammer kam auf die Idee, die Gefangenen für Feld- und Industriearbeit einzusetzen. Arbeitskräfte waren schließlich knapp, da viele im Krieg waren.

Für Pfenniglöhne schufteten die Kriegsgefangenen fortan beim Bau des Reichsstickstoffwerkes und in verschiedenen Betrieben der Stadt. Das änderte den Umgang der Stadtbevölkerung mit den Arbeitskommandos. Aus den Fremden wurden zumindest in einigen Fällen Bekannte.

Zurück zum Kleingarten

Nicht viele Aufzeichnungen fanden die Forscher über die Jahre 1916 bis 1918. Nur so viel: Am längsten blieben die russischen Gefangenen, die auch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wegen der Kampfhandlungen in ihrem Heimatland nicht sofort zurückkehren konnten. Spätestens 1921 wurde das Lager dann wieder zu dem, was es vorher gewesen war: eine Kleingartenanlage.

Bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitag präsentierte auch der angehende Historiker Florian Thomas seine Ergebnisse. Der Geschichtsstudent aus Halle absolvierte seinen Bundesfreiwilligendienst beim Geschichtsverein Pflug und arbeitete sich durch die Archive.

John Palatini gab abschließend bekannt, dass die Erforschung des Wittenberger Lagers der Auftakt für eine landesweite Aktion sein werde: Kriegsgefangenenlager in ganz Sachsen-Anhalt sollen nun erforscht und aufgearbeitet werden.

(mz)