Wetterstation auf dem Brocken Wetterstation auf dem Brocken: Der Mann über den Wolken

Schierke - Jede halbe Stunde geht Klaus Adler vor die Tür und blickt zum Himmel. Das ist sein Job. Der Altmärker ist seit 30 Jahren professioneller Wetterbeobachter, sieben davon verbringt er inzwischen als Leiter der Wetterstation auf dem höchsten Berg im Norden Deutschlands: dem Brocken.

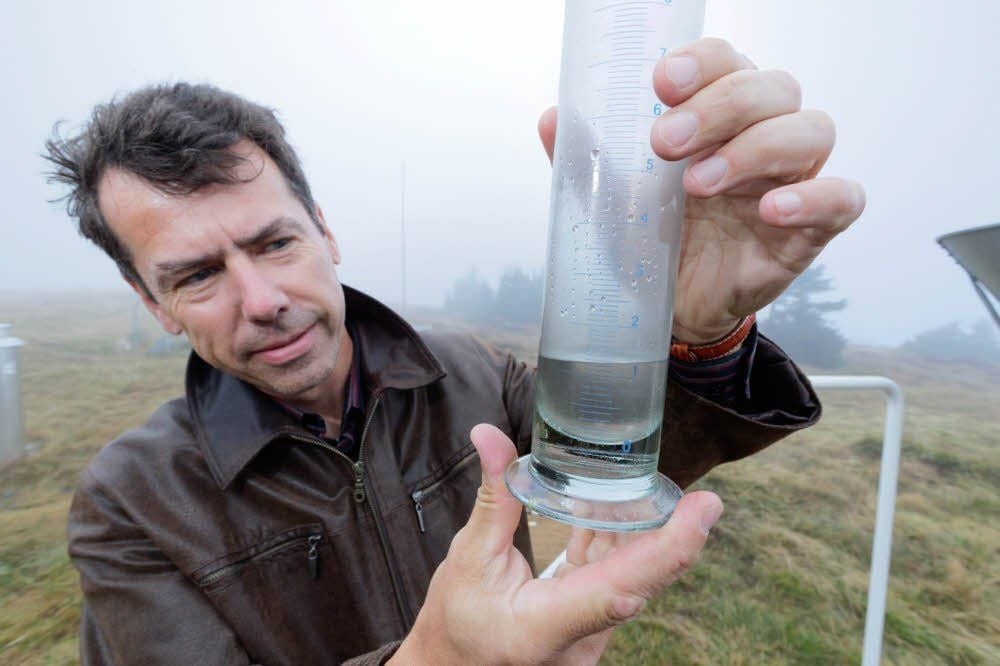

In 1 141 Metern Höhe verlässt er sich auf seine Sinne und allerhand technisches Gerät. Er notiert, ob und welche Wolken gerade über ihn hinwegziehen, misst die Lufttemperatur, Niederschlagsmengen, Schneehöhen und -dichte, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und andere Daten. Wegen der Fülle werden sie als fünfstellige Zahlen codiert und alle 30 Minuten an die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes ins hessische Offenbach gemeldet. Nutzer sind vor allem Landwirtschaft, Luft- und Seefahrt.

Zu DDR-Zeiten gesperrt

Die Wetterstation auf dem Brocken hat vor 120 Jahren, am 1. Oktober 1895, ihren Dienst aufgenommen. Damals gab es im Flachland noch richtige Winter. Das Wetter war ohnehin ganz anders, sagt Adler: „Die Jahreszeiten haben sich jetzt sozusagen nach hinten verschoben. Es fehlen die Übergänge; nach dem Spätwinter folgt schon der Frühsommer. In den letzten 25 Jahren sind die Winter milder und niederschlagsreicher geworden, es ist deutlich wärmer.“

Das Wetter hat den Gardelegener schon immer interessiert. Bei der Nationalen Volksarmee war er bis zum Winter 1988/89 als Wetterdiensttechniker in der Flugwetterwarte Peenemünde eingesetzt. „Das hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich mich beim Meteorologischen Dienst der DDR beworben habe.“ Erster Arbeitsort war Neuruppin, dann wurde eine Stelle auf dem Brocken frei: „Eine Bergstation, das war eine Herausforderung. Ich dachte mir: Den Brocken hast du bisher nur von weitem gesehen, das Angebot nimmst du wahr.“ Sein erster Arbeitstag war der 16. Oktober 1989, er blieb bis zum 31. März 1993. Dann folgte ein Einsatz in Gardelegen, ehe er am 1. Juni 2008 zurückkehrte. „Es war schön, die Umbruchszeit erleben zu können“, sagt Adler, der die deutsche Teilung deutlich zu spüren bekam, denn der „Berg der Deutschen“ war Sperrgebiet: „Als Mitarbeiter der Wetterstation hatte ich einen Passierschein. Aber an einem Tag stand ich mal nicht auf der Arbeitsliste für das Brockenplateau. Da durfte ich nicht hoch, trotz Passierscheins.“ Am 3. Dezember 1989 wurde der Brocken wieder allen Menschen zugänglich: „Das war ein schönes Gefühl, dass der Berg wieder frei war.“ Mittlerweile strömen jedes Jahr Tausende Touristen auf den Gipfel. Doch „am schönsten ist es, wenn man mit dem Berg allein ist, die Natur für sich hat und den Sonnenaufgang ungestört genießen kann“, sagt Adler.

Schon mehrere Orkane miterlebt

Die schönste Jahreszeit dafür sei der Winter. Er kommt ins Schwärmen: „Wenn überall Schnee liegt und über einem ein azurblauer, wolkenloser Himmel strahlt.“ Doch meistens pfeift dort oben der Wind. Adler hat in seiner Dienstzeit mehrfach Orkanstärken von 200 Stundenkilometern erlebt. „1990 war das stürmischste Jahr in der Geschichte der Wetterstation. Da gab es elf Orkane.“ Im sicheren Turm bleiben die Wetterbeobachter bei solchen Extremen nicht; Daten werden trotzdem gesammelt: „Da kriecht man dann auf allen vieren über die Brockenkuppe.“

Am 24. November 1984 sei der Wind mit 263 Stundenkilometern über den Gipfel hinweggefegt. Einmalig in der Geschichte der Wetterstation. Adlers Kollege Anton Lochmann hatte damals Dienst: „Um fünf Uhr morgens hat er im Keller der Wetterstation Schutz gesucht. Er hatte Angst, dass durch die Orkanböen die Fenster bersten.“ (mz)