Geschichte des Dresdener Stollens Geschichte des Dresdener Stollens: Quedlinburger stößt auf Ungereimtheiten

Quedlinburg - „Wenn man den Stollen im Anschluss nicht verkostet, ist das Thema ein bisschen trocken“, meint Wieland Liebusch und lacht. Es geht um einen Papst, um die Kinder des Kurfürsten von Sachsen, um einen Ablassbrief - und um Widersprüche in der über Jahre weitergegebenen Stollenhistorie.

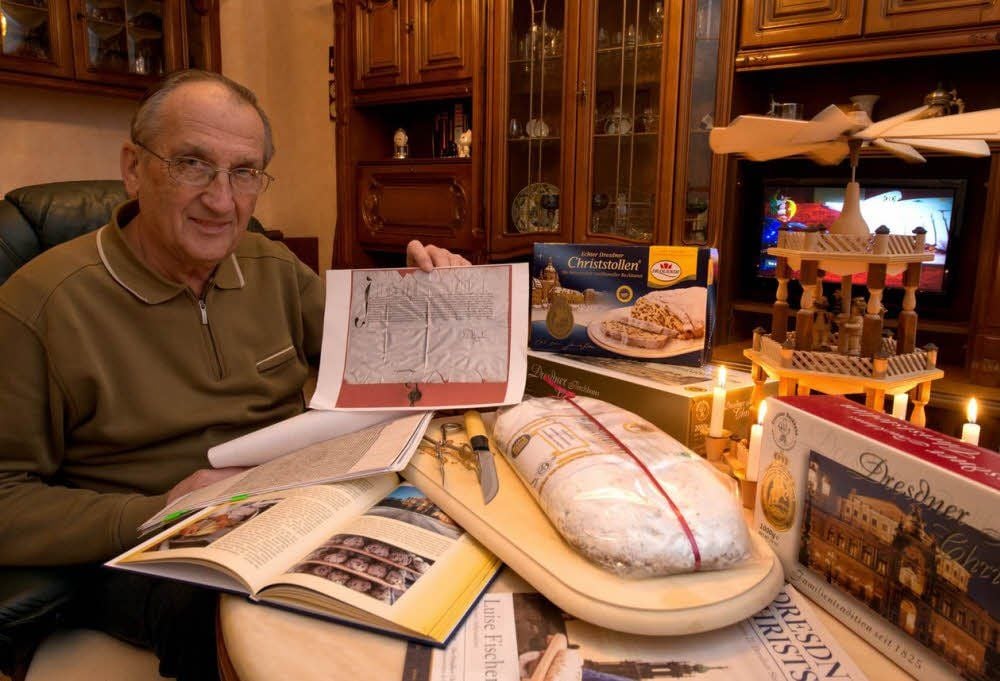

Als gebürtiger Dresdner kommt der 73-Jährige natürlich nicht an der symbolträchtigen weihnachtlichen Leckerei vorbei. Auch wenn er seit Jahrzehnten in Quedlinburg zu Hause ist. Nur landen Stollen bei ihm nicht ausschließlich auf dem Teller und im Magen. Wie bereits angedeutet, sind sie für Liebusch zur Kopfsache geworden, seitdem er ihre Geschichte auseinandergenommen hat wie sonst niemand.

Stollenprozession als Anstoß

Den Stein ins Rollen brachte vor nunmehr zehn Jahren ein vorweihnachtlicher Besuch in Dresden. Erstmals schaute sich Liebusch - damals gerade Rentner geworden - die so genannten Stollenprozession an. Der farbenfrohe Umzug gehört zu den Höhepunkten des Stollenfestes. „Vorher bin ich einfach nicht dazu gekommen“, erklärt er. Denn als Mitglied im Collegium musicum Quedlinburg sei sein Terminkalender gerade im Advent immer randvoll gewesen - da Proben, dort Auftritte... Dazu die Arbeit. Vielleicht wären ihm die „Ungenauigkeiten in der bis dahin überall verbreiteten Stollengeschichte“ sonst schon viel eher aufgefallen.

Warum Liebusch an der Echtheit des Butterbriefs zweifelt und zu welchem Ergebnis ihn seine Recherchen geführt haben, lesen Sie auf Seite 2.

Dabei geht es ihm konkret um einen Butterbrief, mit dem der Papst der Bitte, das Butter-Verbot während der Fastenzeit aufzuheben, stattgegeben hat. Nicht nur die Wortwahl der seinerzeit angebotenen Übersetzung - „der Originalablassbrief wird sicherlich in Latein verfasst worden sein“ - machte Liebusch stutzig. Auch die Tatsache, dass Verfasser, Ort und Datum sowie Anrede und Unterschrift fehlten, ließ ihn an der Authentizität des Schreibens zweifeln. Berechtigterweise, „denn hierbei handelte es sich um eine literarische Schilderung von Lenelies Pause“.

Suche nach dem Original-"Butterbief"

Mit dem Büchlein „Vom königlichen Kindlein“, in dem es um Geschichten um den Christstollen geht, wurde sie über Jahrzehnte verbreitet. „Lediglich eine Jahreszahl deutete darauf hin, dass es diesbezüglich einen Vorgang gegeben haben muss.“ Der Stollenschutzverband habe den Text aber wörtlich übernommen, ihn auf 1450 datiert und im Netz auf seiner Website verbreitet. „Erst Jahre später änderte er dies kommentarlos ab - zunächst auf 1491“. Denn 1450 konnte laut Liebusch auch gar nicht stimmen: Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht, die den Papst baten, das Butterverbot aufzuheben, wären damals gerade mal neun beziehungsweise sieben Jahre alt gewesen. Liebusch begab sich auf die Suche des Original-Butterbriefs, wurde weder im Stadtmuseum noch im Stadt- und Landesarchiv fündig, stieß aber auf eine Bulle aus dem Jahr 1491 von Papst Innocenz VIII. an Herzog Albrecht. Die Spur führte ihn weiter nach Freiberg, wo diverse Akten der Albertinischen Linie aufbewahrt sind. Und dort fand er schließlich heraus, dass „der Urkundentext ganz und gar nicht übereinstimmte mit dem, was seit 1938 popularisiert wurde“ - und dass nicht nur ein Butterbrief existierte.

Vorträge für die Öffentlichkeit

Da Sachsen 1485 geteilt wurde, gab es neben dem Dresdner auch einen Torgauer. „Das Wort Stollen kam in den Butterbriefen aber noch nicht vor“, sagt Liebusch, der die Ergebnisse seiner jahrelangen Mühen um den Stollen unlängst in einer Ausstellung in der Harzsparkasse präsentiert hat. Auch im sächsischen Heimatkalender für 2015 spielen sie eine Rolle. Und Liebusch, der will seine Erkenntnisse nun noch in Vortragsform bringen - für die interessierte Öffentlichkeit.

Zwölf Sorten Stollen solle man übrigens essen, um sorgenfrei durch das nächste Jahr zu kommen, heißt es, sagt Liebusch. Ganz so viele sind es dann aber doch nicht mehr, die beim ihm - neben Fakten - auf den Tisch kommen. Denn wenn es ums Verkosten geht, mag es der Stollenforscher ganz klassisch und begnügt sich mit Rosinen-, Mandel- und Mohnstollen. (mz)