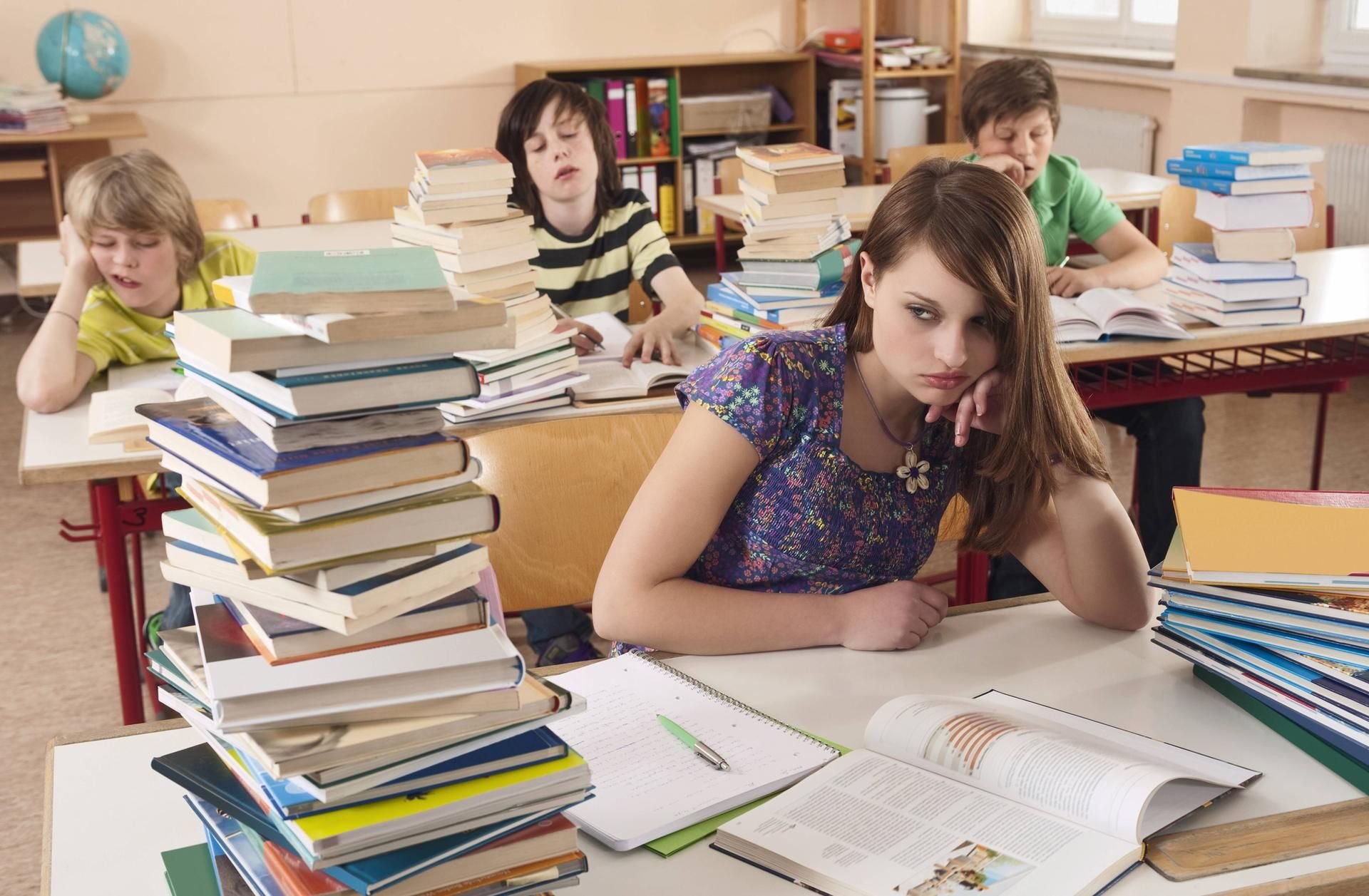

Zurück auf die Schulbank Zurück auf die Schulbank: Projekt "Comeback" soll Schulverweigerer wieder motivieren

Merseburg - „Wenn es sein muss, dann kippen wir auch das Bett um“, sagt Kathleen Gröber und lächelt. Die Chefin der Works gGmbH in Merseburg meint das durchaus ernst, auch wenn der Weckdienst in der Praxis nicht ganz so rabiat daherkommen muss. „Wir werden aber schon verbindlich, wenn es darum geht, schulmüde Jugendliche wieder zum Unterricht zu bringen“, sagt Gröber nun wieder ganz ernst.

2017: 213 Schulverweigerer an Sekundarschulen im Saalekreises

Seit 1. April ist die Works im Saalekreis Träger des neuen Projekts „Comeback“ (engl. für „Rückkehr“), mit dem Schulverweigerer dazu gebracht werden sollen, wieder am Unterricht teilzunehmen. An den Standorten Merseburg und Halle sowie mit Hilfe eines Beratungsmobils will das „Comeback“-Team der Works, dem unter anderem Sozialarbeiter, Pädagogen und angehende Juristen angehören, die derzeit hohe Zahl von Schulverweigerern deutlich senken.

Im Jahr 2017, so die jüngsten verfügbaren Zahlen, wurden allein an den Sekundarschulen des Saalekreises 213 Schulverweigerer, die einfach nicht mehr zum Unterricht erschienen, gezählt. Hinzu kamen 38 weitere Mädchen und Jungen an den berufsbildenden Schulen. „Aber selbst in Grundschulen gibt es dieses Phänomen“, ergänzt Gröber.

Jedes unerlaubte Fehlen am Unterricht gilt als Verletzung der Schulpflicht. Deshalb seien Lehrer angehalten, in solchen Fällen bei Schülern beziehungsweise deren Eltern nach den Gründen zu fragen. Meist genügten Gespräche oder Ermahnungen, wie das Landesschulamt mitteilte.

Zusätzlich gibt es aber auch Hilfsangebote, wie zum Beispiel psychologische Beratungen, die auch Eltern nutzen können, wenn sich diese kooperativ zeigen. Fruchten die Bemühungen nicht, werden die Sachverhalte an das Jugendamt und an das Ordnungsamt abgegeben. Die Sanktionen reichen dann von Ordnungsgeldern bis hin zum Entzug des Sorgerechts. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, auf dem mehrere schriftliche Aufforderungen zur Rückkehr zur Schule erfolgen.

Projekt „Comeback“: Eltern und Schulverweigerer im Gespräch

Die Gründe dafür, dem Unterricht fernzubleiben, sind vielfältig. Mobbing, ein zerrüttetes Verhältnis zum Englischlehrer, private Probleme oder Druck vom Elternhaus können bei Jugendliche dazu führen, dass sie die Schule nicht mehr betreten wollen. „Woran es genau liegt, müssen wir in jedem einzelnen Fall herausfinden“, sagt die Geschäftsführerin der Works.

Neben den Schulen, die die Schulverweigerer melden müssen, komme auch den Eltern bei dem Projekt eine wesentliche Rolle zu: Da die Schüler in den meisten Fällen minderjährig sind, müssen die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung zur Teilnahme ihrer Kinder erteilen. Liegt diese vor, können die Experten handeln: „Denkbar wäre es, die Probleme in Gesprächen zu lösen, in denen beispielsweise Chancen und Alternativen aufgezeigt werden“, sagt Thomas Neßler von der Works.

Viele Möglichkeiten Schulverweigerer zu motivieren

„Wir können aber auch, wenn die Schule zustimmt, am Unterricht teilnehmen oder einen oder mehreren Schülern gesondert Unterricht erteilen“, erklärt er. Im Rahmen der sogenannten Lernort-Verlagerung wäre es sogar denkbar, Mathe draußen im Grünen zu unterrichten. Oder man bietet eben einen Weckdienst an.

„Wir fahren dann wirklich zu den Schulverweigerern nach Hause, klingeln und nerven solange, bis sie entschieden haben, in die Schule mitzukommen“, sagt Neßler, der wie Kathleen Gröber betont, dass sich das Problem durch alle sozialen Schichten zieht. „Das ist nicht etwa nur in Hartz-IV-Familien anzutreffen“, betont Gröber.

Projekt „Comeback" soll bis März 2021

Oft sei auch die Familie ein Grund dafür, dass die Schule nur unregelmäßig besucht wird. Dann wenn beispielsweise Eltern aus anderen Kulturkreisen der Meinung sind, ihre Töchter nach sechs Schuljahren von der Schule zu nehmen, weil dies reiche. Oder Kinder, die bereits gut Deutsch sprechen, bei Behördengängen ihrer Eltern dolmetschen müssen. „Das sind aber nochmal ganz andere Problemlagen, die in erster Linie ja keine grundsätzliche Verweigerungshaltung als Ursache haben“, meint Gröber.

Bis März 2021 soll das Projekt laufen, das vom Regionalen Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (Rümsa) initiiert wurde. 700.000 Euro werden investiert, 80 Prozent der Mittel stammen vom Europäischen Sozialfonds. Es ist nicht der erste Versuch in Deutschland, Schulverweigerer wieder zum Unterricht zu bewegen. Bereits von 2008 bis 2014 hatte es ein ähnliches Projekt gegeben, bei dem bundesweit 19.000 Teilnehmer gezählt wurden. Immerhin: 61 Prozent davon konnten tatsächlich schulisch reintegriert werden. (mz)

Hilfe und Information zum Thema bietet Works unter: 0176/76 81 08 86.